Miguel Ángel Silva

Soy nadie. ¿Tú quién eres?

¿Eres tú también nadie?

Ya somos dos entonces. No lo digas:

Lo contarían, sabes.

Emily Dickinson

Contrariamente a lo que se cree, la primera acepción semántica de pasión no es el acto de desborde emocional al que uno se somete sin ningún tipo de reparo o contención. Pasión, según el Diccionario de la Real Academia Española, es el estado pasivo de la persona y lo contrario a la acción. Podemos entender esto al recordar que la Pasión de Jesucristo —la pasión más emblemática de la Historia— fue precisamente eso: lo contrario a la acción, una lenta agonía en donde, si se quiere, el desborde emocional pasaba por el interior del sujeto y no a través del arrebato físico y vengativo; un mortificante acto de padecer —del latín passio, que a su vez deriva del verbo patior— muy lejos del sentir algo en forma salvaje.

Recién en la quinta acepción del diccionario puede leerse lo que estamos acostumbrados a creer en primera instancia, es decir, la perturbación o afecto desordenado del ánimo.

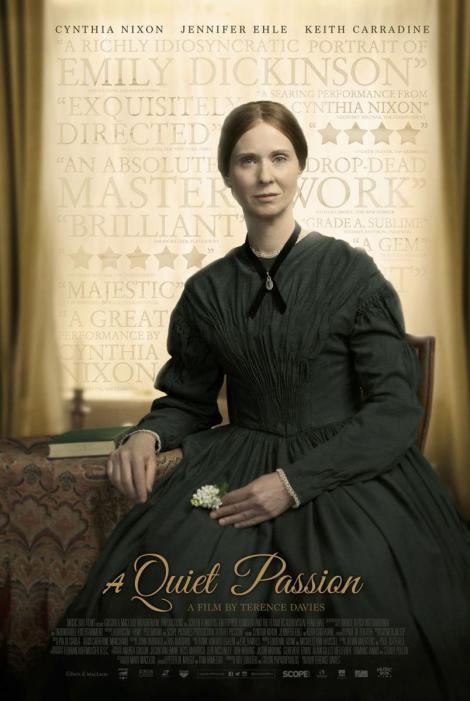

El título de la película de Terence Davies es por demás acertado. Una serena pasión es lo que experimentó Emily Dickinson, la poeta más influyente e importante que vivió en el siglo XIX, en una Norteamérica en donde se copiaban a rajatabla las costumbres moderadas y pacatas —serenas— de la Inglaterra victoriana, en donde los arrebatos pasaban por otro lado. Una época en que EE.UU. sufría grandes conflictos armados y el alistamiento para participar en la Guerra de Secesión no eran pasionales sino que estaban considerados como deberes del ciudadano para con su patria. Sin hacer ligeras analogías, el matrimonio tampoco era pasional —en el mayor de los casos—, sino un deber.

Emily Dickinson, en torno a 1846, su hermano y sus padres

Emily Dickinson padeció esa feroz dicotomía entre la libertad y el deber, por lo que la poesía no solo fue su pasión sino la tabla de salvación en un mundo en donde las mujeres eran simples objetos de decoración, no solo para la casa sino para los hombres que veían en ellas el obligado medio para dejar descendencia, es decir, estaban para crear hijos, no para crear arte. Claro, no era ese tipo de pasión desenfrenada la que sentía Emily hacia posibles amantes. Podría decirse que comulgaba con el romanticismo propio de una vida sosegada, repleta de vislumbres espirituales y epifánicos. ¿Vería en los hombres esa cosa liviana, alada y sagrada como dijo Borges de la poesía? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que así como amaba en secreto a hombres que nunca correspondieron a su sutil presencia, se refugiaba en el amor a la literatura, en las historias de las hermanas Bronte, en las obras de Shakespeare y en el libro de los libros: La Biblia, que toda familia de pastores protestantes incluían dentro de sus casas, algo tan esencial como el aire y el agua.

Su vida estuvo plagada de desencantos amorosos y espirituales sublimados, a modo de catarsis, en versos crípticos y desconcertantes. Lamentablemente esos dilemas existenciales en donde ella misma se imaginaba acompañada y contenida por alguien que no fuera solo su hermana Lavinia o su padre, no están abordados en la película. Tampoco se ve esa pulsión ardiente que mantenía con su obra, la de la séptima acepción del DRAE, la que dice que la pasión es también una afición vehemente. En su caso, ese sentimiento extremo era canalizado en sus poemas a través de símbolos pastoriles como las abejas, las flores, la tierra y, por qué no, la muerte; el fin supremo e inevitable, el que llega para calmar toda naturaleza viva y lujuriosa, toda pasión desenfrenada.

Es cierto que despreció a Walt Whitman, uno de los poetas emblemáticos de Estados Unidos, pero no fue por la exaltación a la naturaleza que promulgaba el autor de Hojas de Hierba —a la que ella era tan afín—, sino por su célebre “Canto a mí mismo”. Para ella, todo lo que tenía que ver con la arrogante valoración del ego, era intolerable. Será por eso que nunca deseó publicar. Y no fue, como muchos creen, por algunas críticas absurdas del editor de un periódico que le editó algunos poemas, sino porque no concebía a la poesía más que en su cabeza, en sus papeles y en la oscuridad de sus cajones.

Cientos y cientos de poemas fueron encontrados después de su muerte por su adorada hermana, luego editados a modo de homenaje póstumo. Lavinia tenía la total convicción de que estaba torciendo el curso de de la poética futura, que lo que tenía entre manos eran gemas de un brillo que aún hoy siguen deslumbrando. Estuvo en lo cierto. Al día de hoy, la poesía de Emily Dickinson es objeto de estudio y está considerada entre los más misteriosos, inaprensibles y luminosos poemas a la altura de un Yeats, un Blake o un Byron.

Terence Davis obvió estos pasajes de su vida, al menos en parte, pero no por eso su film deja de ser de una belleza magistral. Cada toma, cada ambientación, cada espacio en donde la luz es algo más que claros oscuros para transformarse en una presencia palpable y pictórica, provocan una admiración estética insuperable.

Las actuaciones de Cintia Dixon, como Emily y Jennifer Ehle como su hermana Lavinia, son el contrafuerte de la película. Cada diálogo entre ellas, cada interpelación de una hacia la otra, cada discusión que mantienen dentro de las cuatro paredes de su casa paterna, son de una agudeza e inteligencia totalmente abrumadora. Cada argumentación de una de ellas es invalidada por la otra en término de segundos, para a su vez ser revocada por una contra argumentación.

No solo la dirección de actores a modo de puesta teatral es excelente sino el guión —del mismo Davies— es capaz de llegar a cimas excelsas y dignas de admiración. Por ejemplo en los discursos mordaces, cínicos y totalmente desprejuiciados que Emily mantiene con su mejor amiga, una liberal y sarcástica Vryling Buffam, interpretada por Catherine Bailey y con su hermano Austin, representado por Duncan Duff. Son las grandiosas notas de humor, en donde Terence Davis parece regocijarse con sus personajes, poniendo en sus bocas diálogos efervescentes y chispeantes como pirotecnia verbal y exquisita.

La relación con su padre —un magnífico Keith Carradine, aquel inolvidable Armand D´Hubert, húsar del ejército de Napoleón, que protagonizó en la película Los Duelistas (1977) de Ridley Scott— es más predecible, quizás por la sumisión y respeto que tenía Emily hacia su autoridad, aunque no por ello se rebela en varias ocasiones, con él y con su entorno.

La postura audaz de no arrodillarse para rezar ante el pedido de un pastor o romper un plato porque el padre le dijo que estaba sucio, son síntomas de que Emily era serena hasta cierto punto. Su sangre rebelde bullía dentro de sí y esos arrebatos contenidos emergían como luces abrazadoras o como esquirlas que disparaba para lastimar, para decir: no soy la persona que todos esperan de mí, la que se va a dedicar toda su vida a bordar o a buscar un marido para casarse sin amor. De hecho en una escena de la película, su hermana le recrimina el por qué empezó a vestirse de blanco si su madre había fallecido hacía menos de un año, a lo que ella respondió desafiante: “Todavía lo estoy”. El duelo no pasaba por la apariencia, propia en esos años de hipocresía social, sino por una sincera cuestión de principios.

Su mundo real —no el impuesto—, estaba en otro lado. En los prados, en la naturaleza, en la conflictiva relación que tenía con Dios, en la intransigencia de una época en la que su familia (el pensamiento intolerante de su tía lo demuestra) eran su fiel reflejo. La vida monacal que tomó durante sus últimos años fue quizás su manera de rebelarse con la sociedad que le había tocado vivir. La máxima “Si no puedes con ellos, únete a ellos”, no parecía estar dentro de sus “deberes”.

Al margen de la visión de Terence Davies —enfocado más en la vida hogareña y en sus problemas de salud que en su monumental obra poética—, el film sobre Emily Dickinson es un bálsamo ante tanta parafernalia hollywoodense. Más cuando hay numerosos pasajes —narrados en off— en donde la voz de Cintia Dixon se desliza con suave energía a través de los poemas de la propia Emily que transmiten sus estados emocionales, acompañados con imágenes que bien podrían haber sido creadas por Rembrandt o Monet.

Una serena pasión es un digno homenaje a una personalidad tan enigmática como lo es su poesía. El acierto del director es haber humanizado a la que se llamó durante mucho tiempo “el mito”. Así y todo, a pesar de esa humanidad rebosante de vida y de sueños, el misterio que envuelve a su figura seguirá presente. Una vida austera, un retiro voluntario del mundo tanto intelectual como social, miles de poemas escritos y guardados atados con cintas de seda a la que accedió Lavinia una vez muerta su hermana, siguen avivando esa condición.

La frase “Me llaman” tallada en la lápida de su tumba por manos anónimas, acrecienta su imagen hermética y casi onírica.

Una serena pasión es la visión de una de las tantas facetas de un diamante que aún sigue brillando. El director Terence Davies logró capturar parte de esos fulgores. No es poca cosa.

—

Miguel Ángel Silva. Redactor Especializado en Textos Literarios por el Instituto Superior de Letras “Eduardo Mallea”. Realizó el Seminario “Introducción a la Narratología” en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y de “Crítica Literaria” en el Centro Cultural Ricardo Rojas, como así también los Talleres “El ejercicio del relato” en la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” y los Cursos “Encuentro entre Cine y Literatura”, “El escritor y sus personajes” y “Una Mirada a la Crónica”, también en la Biblioteca Nacional. Es columnista en la Revista Qu y editor de la Sección Poesía. También colabora en el portal de periodismo cultural Leedor.com y en la revista digital Kundra. Participó en diferentes Antologías como Poetas Reptantes (Textos Intrusos, 2016), Obras Colectivas Le Croupier Volumen Dos (2015) y Le Crupier Volumen Ocho (2016) publicado por Ediciones Croupier. Administra el blog “en una tierra de colores claros”.

Miguel Ángel Silva. Redactor Especializado en Textos Literarios por el Instituto Superior de Letras “Eduardo Mallea”. Realizó el Seminario “Introducción a la Narratología” en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y de “Crítica Literaria” en el Centro Cultural Ricardo Rojas, como así también los Talleres “El ejercicio del relato” en la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” y los Cursos “Encuentro entre Cine y Literatura”, “El escritor y sus personajes” y “Una Mirada a la Crónica”, también en la Biblioteca Nacional. Es columnista en la Revista Qu y editor de la Sección Poesía. También colabora en el portal de periodismo cultural Leedor.com y en la revista digital Kundra. Participó en diferentes Antologías como Poetas Reptantes (Textos Intrusos, 2016), Obras Colectivas Le Croupier Volumen Dos (2015) y Le Crupier Volumen Ocho (2016) publicado por Ediciones Croupier. Administra el blog “en una tierra de colores claros”.