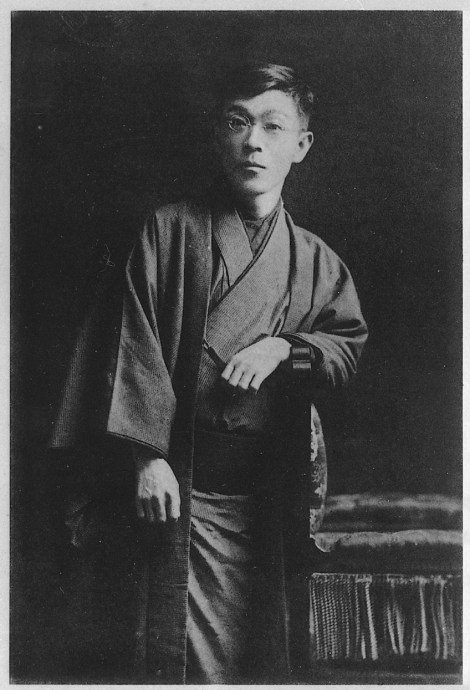

Kyoka Izumi

18

Los relinchos, los gritos y el sonido de los cascos del caballo pisoteando la tierra anunciaron la llegada del anciano y el animal. Ante el porche, el viejo se detuvo, con las piernas abiertas, sosteniendo el animal por las riendas.

—Bueno, señorita, ya me voy. Cuide bien del monje.

La mujer había colocado un farolillo cerca de la chimenea y estaba de rodillas, intentando encender el fuego. Miró hacia arriba y colocó la mano en la pierna mientras sostenía un par de palillos de metal.

—Gracias por cuidar de todo.

—Es lo menos que podía hacer. ¡Ey! —El hombre tiró con fuerza de la brida.

El caballo era moteado, gris con manchas negras. No llevaba silla de montar, pero era un semental musculoso de crines ralas. Nada llamaba la atención especialmente. Sin embargo, cuando el hombre tiró de las bridas, rápidamente me moví del porche, donde estaba sentado detrás del lelo, y grité:

—¿Dónde lleva ese caballo?

—Lo llevo a una subasta en el mercado del lago Suwa, por el mismo camino que va a tomar usted mañana.

—¿Por qué lo pregunta? —interrumpió bruscamente la mujer—. ¿Está pensando en irse cabalgando?

—En absoluto —repliqué—. Eso sería una violación de mis votos. (Durante mi peregrinaje no me estaba permitido descansar las piernas ni cabalgar).

—Dudo que ni usted ni nadie pueda montar este animal —alegó el anciano—. Además, usted ya ha tenido su ración de aventuras por hoy. ¿Por qué no se relaja y deja que la joven cuide de usted esta noche? Bueno, será mejor ponerse en marcha.

—Muy bien, entonces.

—¡Arre!

El caballo se negó a moverse. Parecía nervioso: los belfos espasmódicos, apuntándome con el hocico, y su mirada clavada en mí.

—¡Maldito animal! ¡Arre, vamos!

El viejo tiró de las riendas a la izquierda y a la derecha pero el caballo permanecía firme, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo.

Exasperado por la criatura, el anciano comenzó a golpearlo. Caminó alrededor del caballo dos o tres veces, pero el animal continuaba negándose a seguir adelante. Cuando el viejo empujó con el hombro el vientre y echó todo su peso contra el caballo, este finalmente levantó una de sus patas delanteras, pero luego se plantó de nuevo.

—¡Señorita! ¡Señorita! —El hombre imploró en busca de ayuda.

La mujer se levantó y se acercó de puntillas a un pilar ennegrecido de hollín y se escondió de la mirada del caballo. El hombre sacó una toalla sucia y rugosa del bolsillo y se limpió el sudor de la frente surcada de arrugadas. Con nueva determinación en el rostro, se colocó delante del caballo y, manteniendo la calma, cogió las riendas con ambas manos. Plantó sus pies, se echó hacia atrás y tiró con todo su peso de él. Y ¿qué pasó después?

El caballo soltó un relincho tremendo y alzó sus patas delanteras en el aire. El anciano se tropezó y cayó al suelo de espaldas mientras el caballo bajó de nuevo sus patas, levantando una nube de polvo hacia el cielo iluminado por la luna.

Incluso el idiota comprendió lo cómico de la escena. Por una vez y solo una vez, mantuvo la cabeza recta, abrió los labios grasientos, mostró sus grandes dientes y agitó la mano como si abanicara el aire.

—¿Y ahora qué? —dijo la mujer, dándose por vencida. Se puso las sandalias y anduvo por la zona de piso de tierra de la casa.

—No se equivoque —le dijo el viejo—. No es usted. Es el monje. El caballo no le ha quitado ojo desde el principio. Probablemente se conocieron en una vida anterior y ahora la bestia quiere que el hombre santo rece por su alma.

Me sorprendió que aquel hombre sugiriera que yo tenía alguna conexión con el animal. Fue entonces cuando la mujer me preguntó:

—Señor, ¿se ha encontrado usted con alguien en su camino hasta aquí?

19

—Sí. Justo antes de llegar a Tsuji, conocí a un vendedor ambulante de medicinas de Toyama. Se fue por el mismo camino, un poco antes que yo.

—Ya veo. —Sonrió como si hubiera adivinado algo, luego miró hacia el caballo. Parecía que no podía dejar de sonreír.

Como la mujer parecía estar de mejor humor, añadí:

—Tal vez vino por este camino.

—No, no sé. —De repente pareció alejarse de nuevo, así que me mordí la lengua. Se volvió hacia el anciano, que estaba humildemente delante de los bueyes, quitándose el polvo—. Entonces creo que no tengo muchas opciones —dijo con resignación mientras se desataba el obi, uno de cuyos extremos colgaba en la tierra. Se detuvo y vaciló un momento.

—Ah, ah. —El marido idiota dejó escapar un grito vago. Al estirar el brazo largo y delgado que estaba constantemente abanicando el aire, la mujer le entregó su obi. Como un niño, lo puso en su regazo, luego lo enrolló y lo guardó como si se tratara de un tesoro precioso.

La mujer se bajó el quimono y lo sujetó con una mano debajo de sus pechos. Salió de la casa y en silencio se acercó al caballo.

Yo estaba completamente asombrado mientras la observaba caminar de puntillas. Ella levantó la mano con gracia en el aire y luego acarició las crines del caballo dos o tres veces.

Se movió a su alrededor y se puso justo frente al enorme hocico del caballo, que parecía crecer cuanto más lo miraba yo. Ella fijó sus ojos en los del animal, frunció los labios y levantó las cejas como si cayera en trance. De repente, su encanto familiar y aire coqueto desaparecieron, y me pregunté si sería una diosa, o tal vez un demonio.

En aquel momento pareció como si la montaña que se erguía detrás de la casa y la cima que sobresalía en el valle —de hecho, todas las montañas que nos rodeaban y forman este mundo que es distinto a cualquier otro— miraran de repente en nuestra dirección y se inclinaran para contemplar a aquella mujer que estaba de pie frente al caballo bajo la luz de la luna. Aún más oscurecidas, las montañas parecían solitarias e intensas.

Un viento cálido y húmedo me envolvió cuando la mujer deslizó el hombro izquierdo fuera del quimono. Entonces sacó la mano derecha del quimono, se la llevó a sus pechos y la sujetó. De repente, se quedó desnuda. Ni siquiera la cubría la niebla de la montaña.

La piel del dorso y del vientre del animal parecía derretirse por el éxtasis; el sudor le resbalaba. Sus fuertes patas se debilitaron y comenzaron a temblar. El caballo bajó la cabeza hacia el suelo y comenzó a soltar espuma por la boca; a continuación dobló las patas delanteras como si rindiera homenaje a la belleza de la mujer. Entonces ella rozó la mandíbula del caballo y con destreza sacudió la ropa interior sobre los ojos del animal.

La mujer saltó como una coneja, arqueó la espalda y miró hacia la luna espectral y tétrica. Retiró las prendas de los ojos de la bestia; parecía enhebrarlas entre las patas delanteras mientras pasaba bajo la panza para salir por un costado. El viejo, aprovechando la maniobra, tiró de las bridas. De este modo, animal y hombre, empezaron a caminar rápidamente por el sendero de la montaña hasta que desaparecieron en las tinieblas.

La mujer se puso el quimono y regresó al porche. Intentó quitarle el obi al idiota, pero este se negó a devolvérselo y estiró el brazo para tocar sus pechos. Ella le golpeó la mano y le dedicó una mirada desdeñosa; él retrocedió y bajó la cabeza.

Fui testigo de todo esto bajo el parpadeo fantasmal de la luz del farolillo. En el hogar, la leña ardía y la mujer entró de nuevo en la cabaña para atender el fuego. Desde la cara oculta de la luna los débiles ecos de la canción del jinete resonaban en la noche.

20

Era ya la hora de la cena. Pensaba que comeríamos un sencillo plato de zanahorias con virutas de calabaza, pero para mi sorpresa la mujer sirvió verduras encurtidas, jengibre marinado, algas y sopa de miso con setas silvestres secas.

Los ingredientes eran sencillos pero bien elaborados; además, me estaba muriendo de hambre. En cuanto al servicio, no podría haber sido mejor. Ella me miraba comer con los codos apoyados en la bandeja de su regazo y la barbilla en el hueco de sus manos, al parecer, experimentando con ello una gran satisfacción.

El idiota, cansado de estar solo, comenzó a deslizarse lánguidamente hacia nosotros. Arrastró su barriga hasta donde la mujer estaba sentada y se desplomó con las piernas cruzadas. Mientras apuntaba hacia mí y miraba mi cena, murmuraba.

—¿Qué sucede? —le preguntó ella—. No. Tú comerás más tarde. ¿No ves que tenemos un invitado esta noche?

Una mirada melancólica apareció en el rostro del idiota. Torció la boca y movió la cabeza de lado a lado.

—¿No? No tienes remedio. Vale, entonces. Come con nuestro invitado.

—Ella se volvió hacia mí—. Le pido perdón.

Rápidamente bajé mis palillos.

—No, en absoluto. Por favor, ya le he ocasionado demasiadas molestias.

—No lo creo. Usted no ha supuesto ningún problema en absoluto. —Se volvió hacia el idiota—. Tú, mi amor, se supone que comerías conmigo, después de que acabara nuestro invitado. ¿Qué voy a hacer contigo?

Me tranquilizó escuchar estas palabras. Rápidamente la mujer le ofreció una bandeja idéntica a la mía. Era una buena esposa. Sirvió la comida sin perder un solo momento. A pesar de las prisas, seguía siendo elegante y refinada. El idiota miró con ojos apagados la bandeja que le entregaba.

—Yo quiero eso. ¡Eso! —exclamó mientras sus ojos saltones recorrían la habitación.

Ella lo miró con cariño, del mismo modo que una madre mira a un hijo.

—Puedes tenerlo siempre que quieras —dijo—. Pero esta noche tenemos un invitado.

—No, lo quiero ahora. —El idiota sacudió todo el cuerpo. Gimió y miró como si estuviera a punto de estallar en lágrimas.

La mujer no sabía qué hacer y yo me sentí mal por ella.

—Señorita, yo no sé casi nada sobre su situación aquí —dije—. Pero ¿no sería mejor simplemente darle lo que quiere? Personalmente, me sentiría mejor si no me tratan como a un huésped.

—¿Así que no quieres comer lo que te he preparado? —le preguntó al idiota—. ¿No quieres esto?

Finalmente la mujer se rindió y en sus ojos vi agolparse las lágrimas. Se acercó a la destartalada alacena, cogió algo de una vasija de barro y lo puso en la bandeja, aunque no sin ofrecerle antes al hombre una mirada de reproche.

—Aquí tienes. —Ella fingió estar molesta y forzó una sonrisa.

Yo miraba con el rabillo del ojo, preguntándome qué tipo de comida estaría mascando aquel desgraciado con su boca descomunal. ¿Una serpiente turquesa guisada con verduras en salsa de soja y azúcar gruesa? ¿Un feto de mono al vapor? ¿O quizá algo menos grotesco, como pedazos de carne seca de rana roja? Con una mano el idiota agarró su copa y con la otra cogió un trozo de nabo encurtido. No lo había cortado en rodajas. Era un enorme trozo, por lo que podía comérselo como si engullera una mazorca de maíz.

La mujer parecía avergonzada. La pillé mirándome de reojo y se sonrojó. A pesar de que no podría decirse que fuera una persona especialmente cándida, se tapó nerviosamente la boca con una esquina de la toalla.

Miré con atención al hombre. Su cuerpo era amarillo y regordete, al igual que el nabo encurtido que había acabado de devorar. Pasado un tiempo, satisfecho de haber vencido a su presa, miró hacia el otro lado y, sin ni siquiera pedir una taza de té, resolló de aburrimiento.

—Creo que he perdido el apetito —dijo la mujer—. Tal vez coma algo más tarde.

Y sin haber cenado aclaró los platos.

21

El ambiente pareció enrarecido por un instante.

—Debe de estar cansado —dijo finalmente—. Le prepararé la cama de inmediato.

—Gracias —contesté—. Pero no tengo el más mínimo sueño. El baño en el río parece que me ha reanimado por completo.

—Ese río es bueno para cualquier enfermedad que pueda tener. Cada vez que estoy agotada y me siento como si solo fuera piel y huesos, todo lo que tengo que hacer es pasar medio día en el agua y renazco de nuevo. Incluso en invierno, cuando las montañas se cubren de hielo y todos los ríos y los acantilados están cubiertos de nieve, el agua nunca se congela en ese lugar donde se acaba de bañar. Vienen a bañarse muchos animales —monos heridos de bala, garzas nocturnas con las patitas rotas—, todos han realizado el mismo recorrido por el acantilado. Es el agua lo que ha sanado sus heridas.

»Si usted no está cansado, tal vez podríamos hablar un rato. Me siento tan sola aquí. Es extraño, pero estando aislada y sola en las montañas, una se olvida incluso de cómo hablar. A veces me siento tan deprimida.

»Si a usted le entra el sueño, no hace falta que se quede por mí. No tenemos nada parecido a una habitación de huéspedes, pero le garantizo que no encontrará un solo mosquito aquí. Abajo en el valle cuentan una historia sobre un hombre de Kaminohara que pasó allí la noche. Pusieron una mosquitera para él pero, como nunca había visto una antes, les pidió a los caseros una escalera para poder meterse en la cama.

»Aunque duerma hasta tarde, no oirá ni tañido de campanas, ni gallos que canten al amanecer. Ni siquiera hay perros por aquí, así que podrá dormir en paz.

Miró al idiota.

—Este hombre nació y se crio aquí en las montañas. Apenas sabe nada. Sin embargo, es una buena persona, así que no hay razón para preocuparse por él. En verdad sabe cómo hacer una reverencia educada cuando hay visita de un extraño, a pesar de que aún no le ha presentado sus respetos a usted, ¿verdad? Hoy en día ya no tiene mucha fuerza. Se ha vuelto perezoso. Pero no es estúpido. Puede entender todo lo que uno dice.

Se acercó al idiota, lo miró al rostro y le dijo alegremente:

—¿Por qué no saludas al monje? No te has olvidado de cómo se hace una reverencia, ¿verdad?

El idiota consiguió poner sus dos manos en el suelo y se inclinó con una reverencia, como un muñeco que se hubiese quedado sin cuerda. Conmovido por el amor de la mujer hacia el hombre, incliné mi cabeza.

—El gusto es mío.

Entonces, al mirar hacia abajo, perdió el equilibrio y se cayó de costado. La mujer lo ayudó a incorporarse.

—Muy bien.

Lo miraba como si quisiera alabarlo por lo que había hecho; después se volvió hacia mí y me dijo:

—Señor, estoy segura de que podría hacer cualquier cosa que le pidiera. Pero tiene una enfermedad que ni los médicos ni el río pueden curar. Sus dos piernas están lisiadas, por lo que no sirve de mucho enseñarle cosas nuevas. Como puede ver, solo una reverencia es lo que puede tolerar. Aprender es un trabajo duro. Le duele, lo sé, así que no lo animo a hacer mucho. Y por ello, poco a poco, se va olvidando de cómo utilizar las manos o incluso de hablar. Lo único que aún puede hacer es cantar. Todavía se sabe dos o tres canciones. ¿Por qué no cantas una para nuestro huésped?

El idiota abrió los ojos, miró a la mujer y luego a mí. Negó tímidamente con la cabeza.

22

Tras intentar engatusarlo y alentarlo de diversas maneras, finalmente inclinó la cabeza hacia un lado y, jugueteando con su ombligo, comenzó a cantar:

Hasta el verano

es frío en el monte Ontake,

allá en Kiso.

Quimono de doble forro

y unos tabi te daré.

La mujer escuchó con atención y sonrió.

—Bueno, no se la sabe bien.

¡Qué extraño era! La voz del idiota no era para nada como me había imaginado tras escuchar su historia. No lo podía creer. ¡Era tan diferente como la luna de una tortuga, las nubes del barro o el cielo de la tierra! La entonación, el ritmo, la respiración: todo era perfecto. Jamás habría pensado que una voz tan pura y clara podría surgir de la garganta de aquel hombre. Sonaba como si su encarnación anterior cantara con una voz procedente del otro mundo y se infiltrara en el estómago abultado de aquel ser tan simple.

Yo había estado escuchando con la cabeza gacha. Me había sentado con las manos cruzadas en el regazo, incapaz de mirar a la pareja. La escena me había conmovido tanto que las lágrimas brotaron de mis ojos.

La mujer se percató de que estaba llorando y me preguntó si sucedía algo malo. No pude responder de inmediato, pero finalmente dije:

—Estoy bien, gracias. No le haré preguntas personales, por lo que no debe preguntarme a mí tampoco.

No le di más detalles, pero hablé con el corazón en la mano. Había llegado a considerar a esta mujer una auténtica Yang Gui-fei, una belleza voluptuosa y seductora que merecía adornar su cabello con peines de plata y jade, vestir túnicas tan delicadas como las alas de una mariposa y calzar zapatos engastados con perlas. Y, sin embargo, era tan abierta y amable con su marido retrasado. Esa fue la razón por la que me había conmovido hasta hacerme llorar.

Aquella mujer era el tipo de persona capaz de adivinar los sentimientos de los demás. Habló como si hubiera entendido inmediatamente lo que yo sentía en aquel momento.

—Es usted muy amable.

La mirada de sus ojos era indescriptible. Bajé la cabeza y miré hacia otro lado.

La luz del farolillo se atenuó de nuevo y me pregunté si tal vez el idiota habría tenido algo que ver; la conversación se cortó y nos venció el silencio. El maestro de la canción, al parecer aburrido, bostezó abriendo tanto la boca que parecía que iba a tragarse el farolillo situado frente a él. Empezó a inquietarse.

—Querer dormir. Sueño. —Desplazó su cuerpo torpemente.

—¿Estás cansado? ¿Vamos a la cama? —La mujer se levantó y, como side repente hubiera recuperado sus sentidos, miró alrededor. Fuera de la casa el mundo era tan brillante como al mediodía. La luz de la luna penetraba a través de las ventanas y puertas abiertas. Las hortensias eran de un azul intenso.

—¿Está listo para retirarse a dormir?

—Sí —respondí—. Siento causar molestias.

—Le voy a acostar a él en primer lugar. Póngase cómodo. Usted estaría bien ahí, pero en verano en esta habitación más grande se está mejor. Vamos a dormir en la sala de estar para que pueda descansar bien. Espere un momento —dijo antes de retirarse a toda prisa. Como sus movimientos eran tan vigorosos, el pelo negro, que se había trenzado en un moño, cayó sobre su nuca.

Con una mano cogiéndose el pelo y con la otra en la puerta, miró afuera y murmuró para sí:

—Debo de haber perdido mi peine con toda la emoción.

Obviamente, se refería a cuando había pasado por debajo del vientre del caballo.

23

El monje hizo una pausa en la narración de su historia. Aún era de noche. Escuchamos con claridad pasos lentos y tranquilos en el pasillo de abajo. Alguien iba al baño. Una de las contraventanas se abrió con un chirrido y luego llegó el sonido de unas manos bajo el agua.

—La nieve se está acumulando —dijo una voz. Con casi toda seguridad se trataba del dueño de la posada.

—Supongo que el comerciante de Wakasa habrá encontrado otro lugar para pasar la noche —dijo el monje—. Espero que tenga dulces sueños.

—Por favor, termine su historia. ¿Qué pasó después? —Insté al monje Shucho para que continuara.

—Bueno, se hizo tarde —continuó—. Como comprenderá, no importa lo cansada que una persona pueda estar, cuando uno se encuentra en una casa aislada en medio de las montañas, es difícil conciliar el sueño. Además, estaba molesto por algo que me impedía dormir. De hecho, estaba completamente despierto. Mis ojos continuaban parpadeando pero, como era de esperar, en ese momento ya estaba tan agotado que mi mente se había nublado. Todo lo que podía hacer era esperar a que el amanecer iluminara el cielo nocturno.

Al principio, esperaba escuchar, como era habitual, las campanas del templo al despuntar el alba. ¿Van a sonar ahora? ¿Tocarán ya? Sin duda había pasado ya bastante tiempo desde que me había retirado para pasar la noche. Pero luego me di cuenta de que en un lugar tan aislado como aquel no habría templos y, de repente, me sentí desamparado.

Entonces sucedió. Como dicen, la noche es profunda como un valle. Tan pronto como dejé de escuchar la respiración de aquel idiota desaliñado, sentí la presencia de algo en el exterior. Era como el eco de unas pisadas de un animal, de uno que no había venido desde muy lejos. Al principio traté de tranquilizarme pensando que por aquella zona abundaban los monos y los sapos. Pero la idea no me calmó en absoluto.

Un poco más tarde, cuando parecía que el animal se había parado enfrente de la cabaña, escuché el balido de una oveja. Mi cabeza apuntaba en la misma dirección, lo que significaba que la bestia debía de haber estado de pie justo al lado de mi almohada. Un poco más tarde oí el batir de las alas de un pájaro justo a mi derecha, en el lugar donde florecía la hortensia. Luego llegó el turno de otro animal gritando en la azotea «kii, kii». Supuse que era una ardilla voladora o algo así. A continuación una bestia enorme, tan grande como una colina, se acercó tanto que sentí como si me aplastara bajo su peso. Mugía como una vaca. Luego llegó otra criatura de dos patas, sonaba como si hubiera venido corriendo desde muy lejos calzada con sandalias de paja. Todo tipo de criaturas daban vueltas alrededor de la casa. En total, podrían ser veinte o treinta, unas resoplando, otras batiendo sus alas, algunas otras silbando. Parecía una escena infernal del Reino de las Bestias Sufridoras. La luz de la luna iluminaba las siluetas de sus figuras horribles brincando y bailando delante de la casa. ¿Acaso eran estos los espíritus malignos de las montañas y los ríos?

Las hojas de los árboles se estremecieron. Contuve la respiración. Desde la habitación donde dormían la mujer y el idiota llegó un gemido y luego, un largo suspiro. Era la mujer, presa de una pesadilla.

—¡Esta noche tenemos un invitado! —gritó.

Pasaron unos segundos y habló de nuevo con voz clara y nítida.

—¡He dicho que tenemos un invitado!

La mujer, dando varias vueltas en la cama, decía con voz muy tranquila:

—Tenemos un invitado.

Y siguió rebullendo en la cama.

Los animales fuera de la casa se revolvieron y todo comenzó a moverse hacia adelante y atrás. Asustado por todo lo que estaba sucediendo, comencé a recitar un dharani.

Quien a los cielos ose resistirse

e intente en vano bloquear el camino de la verdad,

que su cabeza se divida en siete

al igual que los tiernos brotes de arjaka.

Su pecado es peor que el parricidio,

su destino despiadado no tiene alivio,

sus escalas y medidas mienten.

¡Al igual que Devadatta, despreciamos

a los ofensores de la fe!

Entonaba las palabras sagradas con cuerpo y alma. De repente un remolino de aire revoloteó en los árboles, se alejó hacia el sur y se hizo la calma. Desde la cama de la pareja no llegaba sonido alguno.

24

Al día siguiente, a mediodía, me encontré con el viejo que había ido a vender el caballo. Yo estaba de pie junto a una cascada no muy lejos de un pueblo y él volvía de regreso a la cabaña. Nos cruzamos justo en el momento en el que había decidido renunciar a mi vida como monje para regresar a la solitaria cabaña de la montaña y pasar el resto de mis días con la mujer.

A decir verdad, desde que la había dejado aquella misma mañana, una sola idea dominaba mis pensamientos. Y aunque las serpientes no se atravesaron en mi camino, ni me encontré con bosques infestados de sanguijuelas, el camino era difícil, el sudor empapaba mi piel y me dolía todo el cuerpo. Comencé a plantearme cuál era el sentido de mi peregrinación. El sueño de ponerme la estola púrpura algún día y vivir en un monasterio ya no significaba nada para mí. Y el hecho de ser considerado un buda viviente, un santo, y estar rodeado de multitudes de fieles hacía que se me revolviera el estómago con solo imaginar el hedor de la humanidad.

Ahora usted no lo comprende porque aún no le he contado todos los detalles de mi historia y por eso le asombra tan repentina decisión. Pero ha de saber usted que, tras haber acostado a su marido idiota, la mujer regresó a mi habitación. Me pidió que, en vez de retomar una vida de abnegación, me quedara a su lado en la cabaña junto al río, allí donde el verano es fresco y el invierno templado. Si hubiera accedido por esa razón, sin duda diría usted que habría sucumbido al hechizo de su belleza.

Pero en mi defensa quiero decir que me sentí realmente afligido por ella. ¿Cómo sería vivir en esa casa aislada en la montaña, teniendo como compañero de cama a un idiota que no podía siquiera mantener una conversación? Imagínese qué puede sentir una persona cuando sabe que poco a poco pierde la capacidad de hablar.

Esa mañana, cuando nos despedimos a la luz del amanecer, me sentía incapaz de decirle adiós. Ella se lamentaba por la triste perspectiva de no volver a verme jamás. Me dijo que si algún día, en cualquiera de mis futuros viajes, veía blancos pétalos de níspero flotando en un arroyo, por pequeño que fuera, la recordara por un instante, pues esa sería la señal de que ella se habría arrojado al río y esos bellos pétalos serían los fragmentos de su ser. Aunque estaba abatida, la generosidad no la había abandonado y, como buena anfitriona, me aconsejó que siguiera el río para llegar a la próxima aldea. Los saltos y los bailes del agua en la cascada serían la señal de que las casas estaban cerca. Me indicó el camino y me vio partir, después de haber caminado un trecho a mi lado hasta que su casa desapareció a nuestras espaldas.

A pesar de que nunca volveríamos a caminar de la mano como marido y mujer, fantaseé con la idea de ser su compañero en el camino de la vida y darle consuelo en la mañana y en la noche. Yo buscaría la leña con la que ella cocinaría; recogería nueces que ella pelaría. Podríamos trabajar juntos, yo en el porche y ella en el interior. Entre charlas y risas. Juntos en el río, ella desnuda a mi lado. Su aliento sobre mi espalda, arrullado por la fragancia cálida y delicada de sus pétalos. Si hubiera sido así, ¡con mucho gusto habría renunciado a mi vida religiosa!

Miraba la cascada y me torturaba con estos pensamientos. Incluso ahora, cuando pienso en ella, noto un sudor frío que recorre mi espalda. Estaba totalmente agotado, tanto física como espiritualmente. Había partido a un ritmo demasiado rápido y mis piernas ya no daban más de sí. Sabía que lo mejor que podía esperar al regresar al mundo civilizado era que una vieja bruja con mal aliento me ofreciera una taza de té. No me importaba llegar a la aldea, así que me senté en una roca para admirar el espectáculo del agua burbujeando en la cascada. Tiempo después supe que lo que estaba contemplando era la llamada «Cascada de los Esposos».

Una gran roca irregular, oscura como la boca abierta de un tiburón asesino, sobresalía del acantilado y dividía en dos la corriente, que fluía rápidamente precipitándose sobre él. El agua rugía y caía unos quince metros para luego renacer, blanca espuma sobre lámina líquida, y correr como una flecha hacia la aldea. La corriente de agua más alejada de la roca tenía una anchura de unos seis pies y parecía discurrir tranquila y suave. La más cercana era más estrecha, apenas tres pies de ancho, y acariciaba y se enredaba en la enorme roca oscura del centro. Mientras caía, el agua se fragmentaba en mil gotas perfectas como joyas, que luego se estrellaban sobre una serie de rocas ocultas.

25

El arroyo pequeño trataba de saltar por encima de la roca y unirse a la corriente más grande, pero la piedra que sobresalía los separaba limpiamente, evitando que ni una sola gota de agua saltara al otro lado. La cascada, desparramada y atormentada, parecía cansada y demacrada, su sonido era como un llanto descorazonador o un grito de angustia. Ese pequeño arroyo era la Cascada de la Esposa, triste y delicada.

La Cascada del Esposo, en cambio, caía con fuerza, pulverizando las rocas y penetrando en la tierra. Me dolió ver caer a las dos por separado, divididas eternamente por la roca. La Esposa tenía el corazón roto, como una mujer hermosa cuando se aferra sollozando y temblando. Mientras observaba desde la seguridad de la piedra sobre la que me había sentado, empecé a temblar y mi carne se estremeció al recordar el baño con aquella mujer en el nacimiento del río; mi imaginación dibujó su piel desintegrándose y dispersándose como pétalos de flores suspendidas en miles de indómitas corrientes de agua. Me quedé sin aliento ante la visión; y al instante, su imagen se formó de nuevo, la misma cara, el mismo cuerpo, sus pechos, sus brazos y sus piernas se elevaban de nuevo en la superficie para hundirse de nuevo; y de repente la visión se desvanecía y luego volvía a aparecer.

Incapaz de soportar la alucinación, pensé en tirarme de cabeza a la cascada y abrazar el agua. Pero entonces recobré el sentido; oí el rugido estremecedor del Esposo, invocando a los espíritus de la montaña y rugiendo con fuerza en su camino. ¿Por qué no había tratado de rescatarla? ¡Yo la salvaría! No me importaban las consecuencias.

Volví a recapacitar y pensé que sería mejor regresar a la casa que matarme en la cascada. Mis deseos primarios me habían llevado a este punto de indecisión. Siempre y cuando pudiera ver su rostro y oír su voz, ¿qué importaba si compartía lecho con un marido retrasado? Por lo menos, eso sería mejor que soportar interminables austeridades y acabar mis días como monje.

Así que decidí volver con ella, pero justo en el momento que di un paso atrás sobre la roca, sentí que alguien me tocaba en el hombro.

—Oiga, monje.

Yo aún permanecía atrapado en mi ensoñación, en mi momento de debilidad. El momento era el momento y mis sentimientos eran los que eran; miré hacia arriba esperando ver a un mensajero del infierno, pero solo se trataba del anciano que había conocido en casa de la mujer.

Debía de haber vendido el caballo en el mercado porque estaba solo. Una pequeña cadena de monedas colgaba de su hombro y llevaba una carpa cuyas escamas brillaban como el oro. Era tan fresca que parecía viva. El pez era enorme y colgaba de una cuerda de paja enroscada a través de sus branquias. No supe qué decir, solo pude mirar al hombre mientras él clavaba sus ojos en los míos. De pronto, se rio. No era una risa amistosa, sino una carcajada inquietante.

—¿Qué está haciendo aquí? —me preguntó—. ¿Aún no se ha acostumbrado a este calor o se ha detenido por otra cosa? ¡Pero si está solo a menos de tres leguas de donde ha pasado la noche! Si hubiera caminado con energía, ahora estaría en el pueblo dando gracias a Jizo. ¿O quizá es que ha estado pensando en esa mujer? Sus pasiones terrenales se han desatado, ¿no es cierto? ¡No me engañe! Puedo ser un viejo con cara de sueño, pero todavía distingo lo negro de lo blanco. Un hombre cualquiera no podría seguir siendo humano tras un baño con ella. ¿Qué habría elegido? ¿Vaca? ¿Caballo? ¿Mono? ¿Sapo? ¿Murciélago? Tiene suerte de no estar volando o saltando por entre las rocas el resto de su vida. Cuando regresó del río y comprobé que no se había convertido en animal, no me podía creer lo que veía. ¡Afortunado usted! Supongo que su fe inquebrantable lo salvó.

»¿Recuerda el caballo de anoche? Usted comentó que había conocido a un vendedor de medicinas de Toyama de camino a la casa, ¿verdad? Bueno, es de él de quien le estoy hablando. La mujer había convertido a ese libertino en un caballo poco antes de que usted llegara. Lo llevé a la subasta y lo he vendido. Con el dinero he comprado esta carpa. ¡Oh, a ella le encanta el pescado y esta noche va a probarla! Dígame. ¿Quién cree que es ella?

—Sí. ¿Quién era ella? —interrumpí yo al monje.

26

El monje Shucho asintió con la cabeza.

—Escuche y preste atención —murmuró—. Debió de ser mi destino. ¿Recuerda al campesino que conocí en la encrucijada, donde tomé el sendero que me condujo al bosque encantado? ¿Se acuerda de que me dijo que un médico una vez tuvo su casa allí donde el agua anegaba el camino? Bueno, resultó que la mujer era su hija.

En las altas montañas de Hida, donde la vida es siempre igual y nunca pasa nada extraño, algo extraordinario ocurrió una vez. A este médico rural le nació una hija tan hermosa como una joya.

Su madre tenía las mejillas regordetas, los ojos rasgados, la nariz chata y unos pechos de lo más desagradable. ¿Cómo pudo dar a luz a una hija tan hermosa?

La gente solía cotillear, comparando su situación con la de los antiguos cuentos en los que la hija es deseada por un dios que dispara una flecha blanca emplumada al techo de una casa, o por un noble de caza en el campo que ve a una doncella soltera y la reclama como amante.

Su padre, el médico, era un hombre vanidoso y arrogante, de pómulos salientes y barba. Durante la temporada de trilla, a los campesinos les suele entrar paja en los ojos, por lo que las infecciones oculares y otro tipo de enfermedades son bastante comunes. De ahí adquirió ciertos conocimientos como médico especialista de los ojos; sin embargo, como médico general fue un completo fracaso. Y cuando llegó a las prácticas de cirugía, lo único que sabía hacer era mezclar un poco de aceite para el cabello con agua y aplicarlo a cualquier herida. En fin, ya sabe usted que siempre hay gente que se cree cualquier cosa. Los pacientes a los que aún no les había llegado la hora se recuperaron y, como no había ningún otro charlatán alrededor que se llevase los méritos, el negocio del doctor prosperó.

Cuando la hija cumplió los dieciséis o diecisiete años, en la flor de la juventud, la gente de la zona comenzó a decir que la joven era la encarnación de Yakushi, el sanador de almas, y que había renacido en la familia del médico para proporcionar ayuda a los necesitados. Y en verdad ayudaba. Tanto hombres como mujeres suplicaban recibir su toque curativo.

Todo comenzó un día en que ella empezó a mostrar interés en los pacientes de su padre.

—¿Así que te duelen las manos? Vamos a ver.

Y así presionó con la suave la palma de su mano los dedos de un joven llamado Jisaku. Él fue el primero; su reumatismo se curó completamente. Otro día acarició el vientre de una paciente que había bebido agua contaminada y su estómago se curó. Al principio eran los hombres jóvenes quienes se beneficiaban de sus poderes de curación, pero después los hombres mayores comenzaron a acudir a ella y más tarde llegaron las mujeres. Aunque no se curasen por completo, el dolor siempre remitía. Si un paciente tenía que ser intervenido y tenía pánico a la incisión del bisturí, y gritaba y pateaba como si el médico realizara el corte con un cuchillo oxidado, la hija apretaba su pecho contra la espalda y los hombros del enfermo y este podía soportar el dolor.

Pero continuaré con la historia. Cerca del bosque donde se levantaba la casa del doctor había un viejo árbol de nísperos y en el árbol, un enjambre de abejas había construido su enorme colmena. Un día, un joven llamado Kumazo, el aprendiz del médico, se topó con aquel árbol. Las funciones del aprendiz eran las de disponer medicinas, limpiar la casa, cuidar del jardín y transportar al doctor en un carrito hasta los hogares de los pacientes del vecindario. Tenía veinticuatro o veinticinco años por aquel entonces. Un día robó un poco de jarabe de los suministros médicos del doctor. Sabiendo que el médico era muy tacaño y que lo regañaría si alguna vez llegara a descubrir su falta. Kumazo escondió la botellita en la que había guardado el jarabe en el armario de su ropa y, siempre que tenía unos minutos de tiempo libre, satisfacía su paladar en secreto bebiendo el dulce líquido. Kumazo encontró la colmena de las abejas un día que estaba trabajando en el patio y fue corriendo hasta el porche para preguntarle a la hija del médico si quería ver algo interesante.

—Perdón por preguntar, pero ¿querrías sostener mi mano? Voy a intentar alcanzar la colmena para coger un poco de miel. Mientras estés en contacto conmigo, las abejas no me harán daño aunque me piquen. Podría intentar alejarlas de allí con una escoba, pero, si se enfadan, me picarán por todo el cuerpo. Moriría al instante.

Ella vaciló, pero sonrió y le permitió tomar su mano. Los jóvenes se encaminaron hacia la colmena donde el zumbido de las abejas era atronador. El aprendiz metió la mano izquierda en la colmena y al sacarla no tenía ni una sola picadura, a pesar de que siete u ocho abejas reposaban en su mano, algunas abanicando las alas, otras moviendo las patitas y otras arrastrándose entre sus dedos.

En fin, después de ese incidente, su fama se extendió como tela de araña. La gente decía que si te tocaba, ni siquiera una bala podía herirte. Y a partir de ese momento ella misma se dio cuenta de la magnitud de su poder. Cuando se fue a vivir a las montañas con el idiota, sus poderes se hicieron aún más extraordinarios. Con el paso del tiempo adquirió los poderes mágicos más sorprendentes y podía usarlos a su voluntad. Al principio, necesitaba presionar su cuerpo contra el paciente. Después solo bastaba con un roce de su pie o una caricia de sus dedos. Al final, el contacto físico ya no era necesario en absoluto. Con un soplo de su aliento podía convertir a un viajero perdido en el animal que ella quisiera.

El viejo me pidió que recordara todas las criaturas que había visto cerca de la casa: el mono, el sapo, los murciélagos, los conejos y las serpientes. ¡Todas ellas fueron en su día hombres que se habían bañado en el río con ella! Cuando oí eso, me sentí abrumado por el recuerdo de la mujer y el sapo, el abrazo del mono, el ataque de los murciélagos y de los espíritus maléficos del bosque, y las montañas que aquella noche habían rodeado la cabaña.

¿Y el idiota? El viejo me habló de él también. Hubo un momento en que la fama de la hija se extendió por toda la región y, siendo niño aún, había llegado a casa del doctor como paciente acompañado por su padre, un hombre brusco y taciturno, y por su hermano mayor, de pelo largo, que lo llevaba por la montaña a la espalda. El muchacho tenía una herida infectada en la pierna y lo habían llevado a la casa del médico para recibir tratamiento.

Al principio se hospedaron en una habitación en la casa del doctor. Pero la herida de la pierna resultó ser más grave de lo que se pensaba inicialmente y, como el niño era tan pequeño y débil, tendría que recuperar fuerzas antes de que se pudiera hacer algo. Por el momento, el médico le recetó comer tres huevos al día y, para tranquilidad del padre, aplicó un parche sobre la infección.

Cada vez que había que cambiar el parche, ya lo hiciera el padre, el hermano o cualquier otra persona, la costra se arrancaba y el niño lloraba de dolor. Sin embargo, si lo hacía la hija del doctor, el pequeño lo soportaba en silencio.

El médico estaba acostumbrado a emplear la salud precaria de sus pacientes como excusa para posponer la cura cuando sabía que sus esfuerzos no servirían de ayuda. Pasaron tres días y el padre, hombre muy trabajador, dejó al hijo mayor a cargo del pequeño y regresó a sus quehaceres en las montañas. Se excusó con una reverencia a la entrada de la casa del médico, se puso las sandalias de paja, bajó al suelo y se inclinó de nuevo, implorando al médico que hiciera todo lo posible por salvar la vida de su hijo.

Sin embargo, el muchacho no mejoraba. El séptimo día, el hermano mayor también regresó a las montañas, pues era época de cosecha y, por tanto, la temporada de mayor actividad del año. El mal tiempo se acercaba y, si las tormentas se prolongaban, la cosecha de arroz, su medio de vida, se pudriría en los campos y su familia se moriría de hambre. Como él era el hijo mayor y el más fuerte de los trabajadores de su familia, no podía permitirse el lujo de mantenerse alejado por más tiempo.

—No llores —le dijo en voz baja a su hermano y se marchó.

Así que el niño se quedó solo. Según los documentos oficiales, tenía seis años, pero en realidad eran once. El servicio militar no era una opción de futuro para un hijo cuyos padres tenían ya sesenta años y, para evitarlo, los padres del muchacho habían esperado cinco años antes de registrar su nacimiento. Como había nacido y se había criado en las montañas, el muchacho casi no sabía hablar el idioma de la aldea, pero era un niño muy brillante y razonable que entendía que su dieta de tres huevos diarios le producía un exceso de sangre que debía ser drenada. Él gemía de vez en cuando, pero como su hermano le había dicho que no llorara, padecía en silencio.

La hija del médico sentía lástima por el muchacho y lo invitaba a comer con ellos, aunque él prefería quedarse en un rincón de la sala masticando un triste trozo de nabo encurtido. La noche antes de la operación, cuando todo el mundo se había acostado, la hija del médico se levantó para ir al baño y lo oyó llorar en silencio. Por piedad se lo llevó a su cama.

Cuando llegó el momento de la operación, ella lo abrazaba por detrás, como solía hacer con los pacientes de su padre. El muchacho sudaba profusamente y soportó el dolor del bisturí sin moverse, pero —quizá porque el doctor había cortado el lugar equivocado— no podían detener el flujo de sangre. El niño palideció ante sus ojos y su condición se volvió crítica. El propio médico pareció también perder el color y se alteró. Por gracia de los dioses la hemorragia se detuvo al tercer día. El niño salvó la vida, pero perdió la movilidad de las piernas y se quedó inválido.

Todo lo que el muchacho podía hacer era arrastrarse y mirar patéticamente sus miembros sin vida. Era un espectáculo tan horrible de contemplar como el del saltamontes que lleva en la boca sus patitas arrancadas. Cuando lloraba, el médico, irritado al pensar en lo que iba a sufrir su reputación, lo miraba con ira, por lo que el niño buscaba refugio en los brazos de la hija. El médico ya había hecho daño a sus pacientes con anterioridad, pero esta vez admitió su error y, pese a saber que era inapropiado que el niño reposara la cara en el pecho de su hija, simplemente se cruzaba de brazos y suspiraba profundamente.

Al poco tiempo, el padre regresó para llevarse al niño. No se quejó al doctor y aceptó lo que había sucedido, pues creía que era el destino de su hijo. Como el niño se negaba a separarse de la joven, el médico, para compensar a la familia, envió a su hija para que los acompañase a su casa.

Se habrá dado cuenta ya de que el hogar de aquel niño era la cabaña de la montaña en la que usted se ha hospedado esta noche. En principio era una más de la veintena de casas que formaban la pequeña aldea. La hija del médico tenía la intención de quedarse solo uno o dos días, pero al final prolongó su estancia por afecto hacia el niño. En el quinto día de su estancia la lluvia comenzó a caer en un torrente implacable, como si las cascadas se hubieran desatado en las montañas. Todos los habitantes de la aldea llevaban capas de paja, incluso dentro de sus casas. No podían ni abrir las puertas ni arreglar las goteras de los tejados. Solo llamándose unos a otros desde el interior de las cabañas pudieron saber que los últimos vestigios de la humanidad no habían sido borrados de la faz de la Tierra. Pasaron ocho días como si fueran ochocientos. En el noveno, en medio de la noche, un fuerte viento comenzó a soplar y cuando la tormenta llegó a su apogeo, las montañas y el pueblo se convirtieron en un mar de barro.

Curiosamente, los únicos que sobrevivieron a la inundación fueron la hija del médico, el niño y el anciano que había sido enviado desde el pueblo para que los acompañara.

La casa del médico montaña abajo fue aniquilada también por el mismo diluvio.

La gente dice que el nacimiento de una mujer hermosa en un lugar tan inverosímil es siempre un presagio del comienzo de una nueva era. Sin embargo, la joven no tenía ya hogar al que regresar. Sola en el mundo, ha estado viviendo en las montañas con el niño desde entonces. Usted lo comprobó por sí mismo Nada ha cambiado. Desde el día de la inundación hace trece años ella ha estado cuidando de él con total devoción.

Cuando acabó de contar la historia, el anciano se burló de nuevo.

—Así que, ahora que sabe su historia, es probable que se apiade de ella. Seguro que quiere recoger leña y llevarle agua para cocinar durante el resto de sus días, ¿verdad? Pero me temo, buen monje, que su naturaleza lujuriosa ya se ha despertado. Por supuesto, a usted no le gusta llamarlo lujuria. Usted prefiere llamarlo piedad o compasión. Sé que está pensando en huir a las montañas con ella. Pero es mejor que se lo piense dos veces. Desde que se convirtió en esposa del idiota, esa mujer se ha olvidado de cómo se comporta la gente y solo hace lo que a ella le place. Toma al hombre que quiere y, cuando se cansa de él, lo convierte en animal, así de simple. Nadie se escapa.

»¿Y el río que han tallado estas montañas? Desde el diluvio, se ha convertido en una corriente extraña y misteriosa que seduce a los hombres y cuyas aguas le devuelven a ella su belleza pasada. Incluso las brujas han de pagar un precio por sus hechizos. Se le enreda el cabello. Su piel palidece. Se demacra y adelgaza. Pero luego se baña en el río y recupera su apariencia anterior. Así es cómo esta mujer recupera siempre su belleza juvenil. Dice: “Ven”, y los peces nadan hacia ella. Mira un árbol y el fruto cae en la palma de su mano. Si se arremanga, empieza a llover. Si levanta las cejas, el viento sopla.

»Esta mujer posee una naturaleza lujuriosa y, por encima de todo, le gustan los hombres jóvenes. No me sorprendería saber, monje, que a usted le ha dicho palabras dulces. Pero aunque estas fueran sinceras, en cuanto se cansara de usted, haría que le brotara un rabo, le crecieran las orejas, se le alargaran las piernas y que, de repente, quedara transformado en otro ser.

»Me gustaría que pudiera usted ver en lo que se convierte después de llenarse el estómago con este pescado, sentada con las piernas cruzadas, y bebiendo vino. Un ser infernal.

»Así que refrene sus pensamientos díscolos, buen monje, y aléjese lo más rápidamente posible. Ha tenido usted ya bastante suerte. Ella debe de haber sentido algo especial por usted, de lo contrario ahora no estaría aquí. Usted ha protagonizado un milagro y todavía es joven, por lo que debe seguir adelante con sus obligaciones religiosas pues ha sido bendecido.

El viejo me golpeó en la espalda otra vez. Lo vi alejarse por el camino de regreso a la montaña mientras la carpa se balanceaba colgada de su mano. Se hacía cada vez más pequeño en la distancia hasta que desapareció detrás de la mole de una gran montaña. En su cima, una gran nube floreció rápidamente en el cielo despejado. Por encima del murmullo tranquilo de la cascada pude oír los retumbantes ecos de los truenos.

Allí, de pie, como un animal al que le han arrancado la concha, recuperé mis sentidos. Lleno de gratitud hacia el anciano, cogí mi bastón, mi sombrero de paja y continué por el sendero. Cuando llegué al pueblo, ya la lluvia arreciaba en la montaña. La tormenta fue impresionante. Gracias a la lluvia, la carpa que el anciano llevaba, probablemente, llegó a casa de la mujer aún palpitante y fresca.

Esta fue, pues, la historia del monje. No se molestó en añadir una moraleja. A la mañana siguiente, nuestros caminos se separaron y me invadió la tristeza cuando lo vi comenzar el ascenso a las cumbres nevadas. Copos de nieve caían ligeramente. Vislumbré cómo, poco a poco, se abría camino hasta la senda de la montaña. El santo del monte Koya parecía cabalgar en la cresta de las nubes.