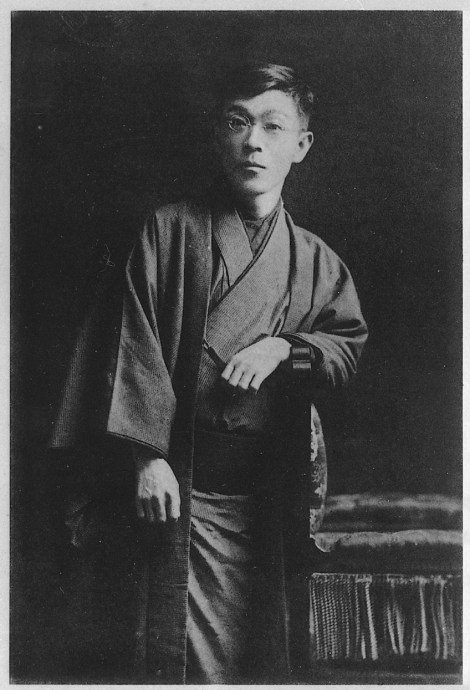

Kyoka Izumi

9

La destrucción de la humanidad no será provocada por la ruptura de la frágil corteza terrestre ni por el fuego que manará del cielo. Ni tampoco por las olas del océano que bañarán la tierra. No, señor. Todo comenzará con los bosques de Hida convertidos en sanguijuelas y terminará con negras criaturas flotando en sangre y lodo. Solo entonces empezará una nueva generación de vida.

Es cierto que al entrar al bosque nada me había parecido extraño. Pero una vez dentro todo cambió, como le acabo de describir. Las raíces de los árboles estaban podridas y todas ellas eran ahora una masa bullente de sanguijuelas. ¡No había esperanza para mí! ¡Mi destino era morir en el bosque!

Imaginaba la clase de pensamientos incoherentes que acosan a quienes sienten la proximidad de la muerte. Si me iba a morir de todos modos, razoné, al menos podría tratar de llegar a la orilla del gran pantano de sangre y lodo para contemplar con mis propios ojos un lugar que el común de los mortales no podía ni imaginar en sus sueños más salvajes. En cuanto tomé la decisión, aparté de mi mente la desesperación. Las sanguijuelas continuaban pegadas a mi cuerpo como cuentas de un rosario, pero las palpé con las manos y las fui retirando una a una. Continué mi camino agitando los brazos y las piernas como un loco que danzara por el bosque.

Al principio se me hinchó la piel y el picor se hacía insoportable. Pero después sentí que mi cuerpo se demacraba y quedaba reducido a piel y huesos. Continué avanzando entre las sanguijuelas, cuyo ataque no cesaba. Se me nubló la vista y sentí que me iba a desmayar. Ese momento, que debió de ser el apogeo de mis infortunios, alcancé a ver tenuemente la luna distante, como si hubiera llegado al final de un túnel. Por fin, abandoné la selva infestada de sanguijuelas.

Nada más ver el cielo azul sobre mí, me tiré en el camino y comencé a descuartizar aquellas criaturas. Solo quería reducirlas al polvo de la tierra. Di vueltas por el suelo y las restregué contra él sin importarme si estaba cubierto con grava o agujas. Así acabé con unas diez y seguí revolcándome un trecho hasta que me puse de pie en medio de temblores.

Esas criaturas se habían reído de mí. Aquí y allá, en las montañas cercanas, las cigarras vespertinas entonaban su canción en el escenario del bosque, que estaba decidido a convertirse en un gran pantano de sangre y lodo. El sol se apagaba en el horizonte. La oscuridad y las sombras ocupaban su lugar en el fondo del barranco.

Cabía la posibilidad de morir devorado por los lobos, pero incluso eso sería mejor que agonizar presa de sanguijuelas ávidas de sangre. La carretera se inclinaba ligeramente hacia abajo. Llevar mi bastón de bambú al hombro, me ayudó en la precipitada fuga.

No sabía si el sufrimiento era por el dolor de las sanguijuelas, por el picor, o por las cosquillas. Si no hubiese padecido tan indescriptible tormento, habría bailado por el camino de las montañas de Hida, rezando un sutra como acompañamiento. Pero me había recuperado lo suficiente como para tener la idea de masticar mis pastillas de Seishintan[34] y aplicar la pasta en mis heridas. Me pellizque. Sí, realmente había regresado de entre los muertos. Aun así, me preguntaba qué habría pasado con el vendedor ambulante de medicinas de Toyama.

Creía que se habría quedado atrapado para siempre en el pantano de sangre que yo acababa de dejar atrás: su cadáver exangüe reducido a piel y huesos, yaciendo en algún rincón oscuro del bosque con cientos de criaturas sucias e inmundas chupando aún los huesos. No se podría retirarlas ni con vinagre. Con la mente ocupada en estos pensamientos, continué por la pendiente, que se prolongó durante cierta distancia.

Cuando por fin llegué al fondo, escuché el sonido del agua fluyendo. Allí, en medio de la nada, había un pequeño puente de tierra. Con la música del agua en mis oídos pensé de inmediato en la maravillosa sensación de lanzarse de cabeza al río y disfrutar. Si el puente se derrumbaba mientras lo cruzaba, que así fuera.

Sin preocuparme del peligro, lo atravesé. El puente era un poco inestable, pero nada sucedió. Al otro lado, el camino se levantaba abruptamente de nuevo. Era otra subida.

¿Acaso el sufrimiento humano no tiene fin?

10

Estaba tan cansado que no creía que pudiera ascender una colina más. Pero entonces percibí a lo lejos el eco del relincho de un caballo.

¿Se trataba de un caballo de carga de camino a casa? ¿O de un caballo salvaje? No había pasado mucho tiempo desde mi encuentro casual con el campesino aquella mañana y ya me sentía como si me hubiera sido denegada la compañía de mis semejantes durante años. Si eso que había oído era un caballo, debía de haber un pueblo cercano. Armado de valor por este nuevo pensamiento, continué adelante.

Antes de darme cuenta, me encontré delante de una cabaña solitaria en la montaña. Como era verano, todas las puertas correderas estaban abiertas. No pude encontrar la puerta de entrada, pero frente a mí había un porche ruinoso. En él estaba sentado un hombre.

—Disculpe, disculpe —exclamé con voz suplicante como quien implora ayuda—. Perdón —dije de nuevo, pero no recibí respuesta.

El hombre parecía un niño. Inclinaba la cabeza hacia un lado hasta casi tocar el hombro. Me miró con ojos pequeños e inexpresivos. Su indiferencia era tal, que parecía como si ni siquiera se tomara la molestia de mover las pupilas. Su quimono era corto y las mangas apenas le llegaban a los codos. Llevaba un chaleco bien almidonado y atado por delante, pero su estómago protuberante sobresalía del quimono como un enorme tambor; y el ombligo le abultaba como el tallo de una calabaza. Se lo tocó con una mano mientras agitaba la otra en el aire como si fuera un fantasma.

Tenía las piernas estiradas, como si hubiera olvidado que eran suyas. De no haber estado debidamente sentado en la baranda, seguramente se habría caído. Aparentaba unos veintidós o veintitrés años de edad. La boca abierta, el labio superior curvado hacia atrás, la nariz era plana y la frente abombada. El pelo había crecido y lo llevaba muy largo; empezaba en una cresta, le llegaba hasta la nuca y le cubría las orejas. ¿Sería mudo o retrasado? ¿O un joven a punto de convertirse en rana? Me sorprendió lo que vi, aunque no representaba ningún peligro para mí. ¡Qué extraña visión!

—Disculpe —hablé otra vez.

A pesar de su apariencia, no tenía más remedio que intentar comunicarme con él. Mis palabras de saludo no surtieron efecto. Solo se movió un poco y dejó caer la cabeza sobre el hombro izquierdo, mientras permanecía con la boca entreabierta.

No sabía qué hacer. Me daba la impresión de que si me descuidaba, me agarraría de repente y, mientras jugueteaba con su ombligo, me lamería la cara en lugar de responder a mis preguntas.

Retrocedí, pero luego pensé que nadie podría abandonar a una persona así en un lugar tan aislado. Me puse de puntillas y alcé la voz.

—¿Hay alguien en casa?

Oí relinchar al caballo de nuevo. El sonido provenía de la parte trasera de la cabaña.

—¿Quién es? —Una voz de una mujer llegó del establo. ¡Dios mío! ¿Aparecería reptando con el cuello cubierto de blancas escamas, arrastrando la cola tras de sí? Retrocedí de nuevo.

Y entonces apareció una mujer menuda y atractiva, que me saludó con voz clara y suave.

—Honorable monje.

Dejé escapar un gran suspiro y me quedé inmóvil.

—Sí —dije inclinándome respetuosamente.

Se sentó en el porche, se inclinó hacia delante y me miró fijamente mientras yo permanecía bajo la luz vespertina.

—¿En qué puedo ayudarle?

Como no me invitó a pasar la noche, supuse que su marido estaba fuera y que habían acordado no alojar a ningún viajero.

Di un paso al frente. Si no preguntaba ahora, podría perder mi oportunidad.

Me incliné cortésmente y dije:

—Voy de camino a Shinshu. ¿Me podría decir a qué distancia está la posada más cercana?

11

—Aún le quedan casi cuatro leguas hasta la próxima.

—Entonces, ¿tal vez pueda usted indicarme un lugar cercano donde pasar la noche?

—Me temo que no —me miró a los ojos sin pestañear.

—Ya veo. Bueno, en realidad, aunque me dijera que cerca de aquí hay una posada y que me van a dar su mejor habitación y atenderme piadosamente toda la noche, estoy tan cansado que no podría ni dar un paso más. Por favor, se lo ruego. Me apañaría tan solo con un cobertizo o un rincón en el establo. —Sabía que el caballo que había oído no podría pertenecer a ninguna otra persona.

La mujer consideró mi petición por un momento. De repente se volvió, cogió una bolsa de tela y comenzó a verter el arroz que contenía en una olla que estaba a su lado. Vaciaba la bolsa como si estuviera llena de agua. Con una mano sujetaba la olla y con la otra cogía puñados de arroz.

—Puede quedarse aquí esta noche —accedió al fin—. Tenemos arroz suficiente. Las cabañas de la montaña suelen ser frías durante la noche, pero es verano y se está bien. Por favor, ¿quiere pasar?

Tan pronto como lo dijo, me desplomé en la terraza.

La mujer se puso de pie.

—Pero, señor, tengo que pedirle una cosa.

Fue tan directa que temí que estableciera alguna condición imposible.

—Sí —dije con nerviosismo—. ¿De qué se trata?

—De nada importante. Es solo que tengo la mala costumbre de querer saber lo que está pasando en la ciudad. Aunque no esté de humor para hablar, le haré una pregunta tras otra. Así que será mejor que no me cuente nada, que no se le escape ni una mínima noticia. ¿Entiende lo que le digo? Si no, no pararé de molestarle. No diga nada. Aunque le suplique, debe negarse. Solo quería pedirle eso.

Parecía que había algún motivo oculto tras esta petición. No era el tipo de cosa que uno espera oír de una mujer que vive en una cabaña aislada entre altas montañas y profundos e inconmensurables valles. Como parecía una petición fácil de cumplir, asentí con la cabeza.

—Está bien, haré lo que me pide.

Dicho esto, inmediatamente la mujer se mostró muy amable.

—La casa está hecha un desastre pero, por favor, pase. Siéntase como en casa. ¿Desea que le traiga un poco de agua para lavarse?

—No, no es necesario. Pero ¿podría utilizar un paño? ¿Le importaría mojarlo y escurrirlo?

—Parece acalorado. Debe de haber sido duro viajar en un día como este. Si esto fuera una posada, podría darse un baño. Dicen que es lo que los viajeros más aprecian en realidad. Aunque me temo que no podré ofrecerle ni una taza de té y menos aún un baño de agua caliente. Pero puede acercarse hasta el acantilado que hay detrás de la casa, allí encontrará un hermoso arroyo. Puede asearse en él si lo desea.

Nada más escuchar esas palabras, me preparé para ir volando hasta el río.

—Me parece perfecto.

—Entonces, déjeme mostrarle dónde está. Tengo que lavar el arroz de todos modos —la mujer cogió la olla, la colocó bajo el brazo y a continuación se puso sus sandalias de paja. Se inclinó y buscó bajo la baranda un par de zuecos viejos de madera, los golpeó entre sí para sacudir el polvo y los dejó en el suelo para mí.

—Por favor, use estos. Deje sus sandalias de paja aquí.

Junté las manos en señal de agradecimiento.

—Es usted muy amable.

—Su estancia aquí —dijo— debe de ser cosa del destino. No dude en pedirme lo que necesite.

Amigo mío, aquella era una mujer muy hospitalaria.

12

—Por favor, sígame —con la olla de arroz en la mano, la mujer metió una toalla pequeña en su obi. Recogió su hermosa cabellera en un moño y lo sujetó con un peine y una preciosa horquilla. Observé que tenía una bella figura.

Rápidamente me quité las sandalias y me calcé los viejos zuecos. Cuando me puse en pie en el porche y miré a mi alrededor, allí continuaba el idiota, que no dejaba de mirarme ni de balbucear tonterías.

—Hermana, enfermedad, enfermedad —lentamente levantó la mano y se tocó el pelo alborotado—. ¿Monje, monje?

La mujer le sonrió y asintió levemente con la cabeza. El joven murmuró algo y acto seguido se tranquilizó y comenzó a jugar con su ombligo de nuevo.

Como sentía compasión por ambos, no levanté la cabeza, pero dirigí una mirada a la mujer. Ella no pareció molestarse en absoluto. Justo cuando estaba a punto de seguirla, un anciano apareció por detrás de un arbusto de hortensias. Había aparecido por la parte posterior de la vivienda. Un netsuke de marfil tallado colgaba de una cadena larga en la bolsa de cuero que llevaba atada a la cintura. Entre los dientes sostenía una pipa. Al acercarse a la mujer, se detuvo.

—Bienvenido, señor monje.

La mujer lo miró por encima del hombro.

—¿Puedo preguntarle cómo le fue?

—¡Oh, ya sabe usted! Es un asno estúpido. Solo un zorro podría montar ese caballo. ¡Pero ahí es donde entro yo! Haré todo lo que pueda para obtener un precio justo. Con un buen trato, podrá usted apañárselas durante dos o tres meses.

—Eso estaría bien.

—Entonces, ¿adónde van ahora?

—Abajo, al arroyo.

—¡No se vaya a caer al río con el joven monje! Los vigilaré desde aquí.

—Se inclinó y se sentó en el porche.

—Pero ¡qué dice! —Ella me miró y sonrió.

—Tal vez debería ir yo solo —di un paso hacia un lado y el viejo se rio.

—Dense prisa y pónganse en marcha.

—Ya hemos tenido dos visitantes hoy —le dijo la mujer al anciano—. ¿Quién sabe? Tal vez tengamos otro. Si alguien viniera mientras Jiro está aquí solo, no sabrá qué hacer. Tal vez podría usted quedarse aquí y ponerse cómodo hasta que yo vuelva.

—Por supuesto —el anciano se acercó al pobre imbécil y lo golpeó en la espalda con su puño enorme. El idiota lo miró como si fuera a llorar, pero luego sonrió.

Me di la vuelta horrorizado. La mujer no parecía preocupada en absoluto.

El anciano se rio.

—Mientras estén fuera, le voy a robar a su marido.

—No importa, hace usted bien —dijo ella y se dio la vuelta—. ¿Nos vamos?

Tenía la sensación de que el viejo nos observaba mientras yo seguía a la mujer a lo largo de un muro que se alejaba de las hortensias. Llegamos a lo que parecía ser la puerta de atrás. A la izquierda estaba el establo. Podía escuchar el sonido de un caballo dando coces en las paredes. Ya estaba empezando a oscurecer.

—Vamos a tomar este camino. No es resbaladizo pero sí empinado. Por favor, tenga cuidado.

13

Un bosque de altos y esbeltos pinos, cuyos troncos aparecían desnudos de ramas hasta unos quince o veinte pies del suelo, marcaba el camino que nos conducía hacia el río. Al pasar entre los árboles, observé algo blanco por encima de las copas. Era la decimotercera noche del nuevo mes y, aunque la luna era la misma de siempre, esa noche comprendí cuán alejado me hallaba de la civilización.

La mujer, que había ido caminando por delante de mí, desapareció. Cuando miré colina abajo, la vi agarrándose a uno de los árboles. Ella me miró:

—La pendiente se hace aquí más pronunciada, así que, por favor, tenga cuidado. Tal vez no debería haberle dado los zuecos. ¿Prefiere mis sandalias?

Evidentemente, pensaba que me rezagaba debido a la inclinación del camino, pero en realidad estaba más que dispuesto a dejarme caer por la pendiente con tal de apartar de mi cuerpo la sucia sensación de las sanguijuelas.

—Bajaré descalzo si hace falta —le dije—. Estoy bien. Siento que se preocupe, señorita.

—¿Señorita? —Ella alzó la voz un poco y se echó a reír. Era un sonido encantador.

—Así la llamó aquel hombre antes. ¿Está usted casada?

—¡Qué más da si soy lo suficientemente mayor para ser su tía! Ahora, vamos. Rápido. Le daría mis sandalias, pero es posible que se clave una astilla. De todos modos, están empapadas e imagino que a usted no le gusta esta sensación en los pies. —Se dio la vuelta y rápidamente levantó el dobladillo de su quimono. Observé sus níveos tobillos en la oscuridad. A medida que avanzaba, fue desapareciendo como la escarcha en la madrugada.

Caminábamos a buen ritmo colina abajo cuando un sapo asomó entre unas hierbas del camino.

—¡Asqueroso! —La mujer dio un salto a un lado—. ¿No ves que tengo un invitado? ¡Vamos, vete de aquí, vuelve a tu guarida! —Añadió y se giró hacia mí—. Vamos, continuemos. No le preste atención. En un lugar como este, hasta los animales demandan atención —y continuó su camino—. El bicho debe de pensar que estoy encantada de conocerlo. ¡Qué vergüenza! ¡Fuera!

El camino poco a poco se ocultó entre la hierba y la mujer comenzó a avanzar.

—Va a tener que subir hasta aquí. El suelo es demasiado blando —en la hierba descansaba lo que parecía el tronco de un árbol, redondo y grande.

Me subí y caminé sin problemas incluso con los zuecos. Tan pronto como llegué al final, el sonido del fluir del agua llegó a mis oídos, aunque el río estaba aún a cierta distancia.

Cuando alcé la mirada, ya no podía ver los pinos.

La luna de la decimotercera noche resplandecía baja en el horizonte, cubierta casi hasta la mitad por la montaña. Sin embargo, era tan brillante que pensé que podría llegar a tocarla, aunque sabía que su altura en el cielo era inconmensurable.

—Es por aquí.

La mujer me esperaba un poco más abajo en la pendiente. Había piedras por doquier, algunas amontonadas por efecto del agua que discurría por encima de ellas. El río estaba a casi seis pies de distancia. A medida que me acercaba, me di cuenta de que el agua discurría sorprendentemente tranquila; su belleza era como las joyas que se han desprendido de una cadena y son arrastradas por la corriente. Desde el fondo percibí el terrible eco del agua al chocar contra las rocas.

En la orilla opuesta se levantaba otra montaña. Su cima permanecía oculta en la oscuridad pero la luz de la luna, derramada sobre la cresta de la montaña de enfrente, iluminaba la base. Había rocas de diversas formas y tamaños, algunas recordaban la concha de un caracol; otras eran angulosas y afiladas, y otras parecían barras o esferas. Se prolongaban hasta donde alcanzaba la vista, formando una pequeña colina a orillas del río.

14

—Tenemos suerte de que hoy el río venga crecido. Podemos bañarnos aquí sin necesidad de bajar a la corriente principal.

Mojó sus pies blancos como la nieve en el agua que cubría la parte superior de una roca.

La orilla de nuestro lado era mucho más pronunciada que la otra y cercana al cauce principal del río. Parecíamos estar de pie en una pequeña cala llena de piedras. Nada se veía río arriba o río abajo, pero yo aún distinguía el agua que discurría tortuosamente por la ladera de rocas diseminadas a lo largo de nuestra orilla. La corriente se hacía gradualmente más estrecha, la luz de la luna bañaba cada curva y la lámina de agua brillaba como las placas de una armadura de plata. Cerca de nosotros, inmaculadas olas revoloteaban como el hilo blanco serpenteando en un telar.

—¡Qué hermoso arroyo! —exclamé.

—Sí, lo es. Este río nace en una gran cascada. Quienes viajan por estas montañas dicen que se puede escuchar el sonido del viento soplando. ¿No lo ha oído usted por el camino?

Yo lo había oído, justo antes de entrar en el bosque atestado de sanguijuelas.

—¿Quiere usted decir que lo que oía no era el sonido del viento entre los árboles?

—Eso es lo que la gente cree. Pero si usted hubiera tomado un camino lateral situado a unas dos leguas de distancia y hubiera recorrido una legua y media, habría llegado a la gran cascada. Dicen que es la más grande de todo Japón, aunque pocos pueden hacer el camino porque es muy empinado. Como decía, el río nace allí. Hubo una horrible inundación hace trece años —continuó—, incluso hasta esta zona tan elevada quedó cubierta de agua y el pueblo de las inmediaciones fue arrasado. Montañas, casas, todo arrastrado por el agua. Antes había veinte casas aquí en Kaminohara pero ahora no queda nada. Este arroyo apareció entonces. ¿Ve aquellas rocas de allá? La riada las dejó allí.

Antes de que me diera cuenta, la mujer ya había terminado de lavar el arroz. Cuando se puso de pie y arqueó la espalda, pude ver el contorno de sus pechos, asomando por el cuello aflojado de su quimono. Ella miró distraídamente a la montaña, con los labios apretados. La luna iluminaba una masa de rocas que la feroz inundación había depositado en medio de la ladera de la montaña.

—Incluso ahora, solo de pensarlo, me da miedo —dije mientras me inclinaba para lavarme los brazos.

Fue entonces cuando la mujer dijo:

—Si se empeña en tener tan buenos modales, sus ropas se mojarán. Y eso no será nada bueno. ¿Por qué no se las quita? Le lavaré la espalda.

—Yo, no… —titubeé.

—¿Por qué no? Mire cómo está metiendo la manga en el agua.

De repente, se me acercó por detrás y me agarró del obi. Me retorcí, pero ella continuó hasta que me quedé completamente desnudo.

Mi maestro era un hombre estricto y, por tanto, a mí, como a cualquiera cuya vocación es recitar los sutras sagrados, nunca me habían quitado la ropa, ni siquiera las mangas de la túnica. Pero ahora estaba de pie, desnudo delante de esta mujer y me sentía como un caracol sin concha. Estaba demasiado avergonzado incluso para hablar, y mucho menos, para huir. Mientras ella colgaba mi ropa en una rama cercana, encorvé la espalda y me quedé con las rodillas juntas.

—Voy a poner la ropa aquí. Ahora, su espalda. No se mueva. Voy a ser amable con usted porque usted me llamó «señorita». Ahora no sea travieso.

Y sacó un brazo de una de sus mangas y la sujetó entre los dientes para mantenerla apartada. Sin más preámbulos puso su brazo en mi espalda. Era tan suave y brillante como una joya. Se quedó mirándome inmóvil un momento.

—¡Oh! —exclamó.

—¿Algo va mal?

—Estos moratones en su espalda.

—Eso es lo que le decía antes. Pasé momentos terribles en el bosque. —Recordar a las sanguijuelas me hizo estremecer.

15

Ella se sorprendió.

—Así que estuvo en el bosque. ¡Qué horror! Había oído hablar a los viajeros de sanguijuelas cayendo de los árboles. Seguramente se pasó el desvío y tomó el camino de la derecha, por lo que fue a dar directamente a sus nidos. Tiene suerte de estar aún con vida. Ni los caballos ni las vacas sobreviven. Imagino que aún le debe de picar.

—Ahora solo me duele.

—Entonces, no debería utilizar esta tela. Le va a levantar la piel. —Me tocó suavemente con las manos, derramó agua sobre mi cuerpo y me acarició los hombros, la espalda, los costados y las nalgas. Se supone que el agua gélida del río tendría que haberme helado los huesos, pero no fue así. Aquel fue para mí el momento más cálido del año. Quizá porque mi sangre hirvió. O tal vez fuera el calor de su mano. De cualquier modo, ¡el agua no parecía extraña a mi piel! Dicen que el agua de buena calidad es siempre un buen calmante.

¡Fue una sensación indescriptible! Aunque no tenía sueño, comencé a sentirme aletargado. Y a medida que el dolor de mis heridas desaparecía, mis sentidos se diluían, como si el cuerpo de la mujer, muy cerca del mío, fuera envolviéndome con los pétalos de su flor.

Era demasiado delicada para vivir en las montañas. Ni siquiera en la capital suelen verse mujeres tan hermosas. Mientras frotaba mi espalda, escuchaba cómo intentaba ahogar el sonido de su respiración. Sabía que debía pedirle que se detuviera, pero me perdí en la dicha del momento. ¿Fue el espíritu de las montañas profundas quien permitió que continuara? ¿O fue su fragancia? Su aroma era maravilloso. Tal vez era el aliento que la mujer exhalaba detrás de mí.

Aquí el monje Shucho hizo una pausa.

—Joven, ya que la lámpara está de su lado, me pregunto si podría subir la mecha un poco. Este no es el tipo de historia que se cuenta en la oscuridad. Se lo advierto ahora. Voy a contarlo tal y como sucedió. Sin avergonzarme.

La oscura silueta del sacerdote emergió de entre las sombras. Tan pronto como subí la lámpara, sonrió y continuó su historia:

—Sí, era como un sueño. Me sentía como si me hubiesen envuelto suavemente en esa flor de cálida fragancia extraña, maravillosa; todo yo: mis pies, piernas, manos, hombros, cuello, cabeza. Cuando la flor me hubo tragado por completo, me desplomé desconcertado sobre la roca, con las piernas estiradas. Inmediatamente, los brazos de la mujer me rodearon por detrás.

—¿Puede notar el calor de mi cuerpo? Es insoportable. Con solo hacer esto ya he comenzado a sudar.

Cuando dijo estas palabras, le aparté la mano de mi pecho. Me separé de sus brazos y me puse de pie, erguido como un palo.

—Disculpe.

—No pasa nada. Nadie nos mira —dijo con frialdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había quitado la ropa. ¿Cuándo ocurrió? No lo sé. Pero allí estaba ella, su cuerpo resplandecía suavemente brillante como la seda. Imagínese mi sorpresa.

—Sufro con el calor porque tengo algo de sobrepeso. Me da vergüenza —se excusó—. Cuando hace calor como ahora, vengo al río incluso dos o tres veces al día. Si no fuera por el agua, no sé lo que haría. Tome este paño —me dio una toalla escurrida— y seque sus piernas.

Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, me había secado el cuerpo.

—Ja, ja. —El monje se rio, parecía un poco avergonzado—. Me temo que así es la historia que le estoy contando.

Prosiguió su relato.

16

Sin ropa, la mujer parecía muy diferente. Su figura era voluptuosa y sensual.

—He estado trabajando en el establo —dijo— y ahora siento que el aliento de los caballos me ha impregnado todo el cuerpo. Esta es una buena oportunidad para lavarme un poco.

Hablaba como si se dirigiera a un hermano o hermana. Levantó la mano para sujetarse el pelo y se secó bajo el brazo con la otra. Cuando se puso de pie, escurrió la toalla con ambas manos; su nívea piel parecía purificada por el agua milagrosa. Una diosa. El sudor que emana de una mujer así solo podía ser de un ligero color carmesí, el color de las flores de montaña.

Comenzó a peinarse el cabello.

—Me estoy convirtiendo en una marimacho. ¿Qué sucedería si me arrastrase el agua? ¿Qué pensarían los que viven río abajo?

—Que usted es una inmaculada flor de níspero. —Respondí lo primero que me vino a la mente. Nuestros ojos se encontraron.

Ella sonrió, complacida por mis palabras. En ese momento, parecía siete u ocho años más joven, miraba hacia el agua con timidez inocente. Su figura, bañada por la luz de la luna y envuelta en la niebla de la noche, resplandecía azul traslúcida frente a una enorme roca lisa y negra humedecida por el rocío en la orilla opuesta. Había oscurecido ya y yo apenas podía ver con claridad. Pero debía de haber una cueva en algún lugar cercano porque en ese momento un gran número de murciélagos, tan grandes como pájaros, comenzaron a sobrevolar nuestras cabezas.

—Dejad de hacer eso. ¿No veis que tengo un invitado? —la mujer gritó de repente y se estremeció.

—¿Algo va mal? —pregunté tranquilamente. Yo ya me había vestido.

—No —respondió avergonzada y rápidamente se dio la vuelta.

En ese momento un animal pequeño y gris, del tamaño de un perro, vino corriendo hacia nosotros. Antes de que yo pudiera gritar, saltó desde el acantilado, surcando el aire y aterrizó sobre su espalda. La mujer pareció desaparecer de cintura para arriba entre las zarpas del animal.

—¡Bestia! ¿No ves a mi invitado? —Había ira en su voz—. ¡Qué insolencia!

Cuando el animal la miró, ella lo golpeó de lleno en la cabeza. La criatura dejó escapar un grito, saltó hacia atrás y se subió a la rama donde antes había colgado mi ropa. Luego dio una voltereta, se giró en la parte superior de la rama y escaló por el árbol. ¡Un mono! El animal saltó de rama en rama y subió a la cima del árbol, compartiendo las copas de los árboles con la luna que resplandecía en lo alto del cielo y derramaba sus rayos entre las hojas.

La mujer parecía disgustada por causa de la mala conducta del mono y quizá también por el comportamiento impertinente de los sapos y los murciélagos. Su estado de ánimo me recordó a las madres jóvenes que se enfadan cuando sus hijos se portan mal.

Cuando se vistió, parecía enojada. No le hice ninguna pregunta. Me coloqué detrás y traté de mantenerme apartado de su camino.

17

Era una mujer dulce pero fuerte; alegre pero con cierto grado de firmeza. Su actitud era amistosa y su dignidad, inquebrantable; por su apariencia confiada tuve la impresión de que esta mujer podría manejar cualquier situación. Nada bueno podía ocurrir si te atravesabas en su camino cuando estaba enfadada. Sabía que, si tenía la mala suerte de enfadarla más, me sentiría tan impotente como un mono caído del árbol. Con cierto temor y temblor, mantuve la distancia tímidamente. Pero, como comprobará pronto, las cosas no eran tan malas como parecían.

—Debe de haberle parecido extraño —dijo ella, sonriendo afablemente, como recordando la escena—. No hay mucho que pueda hacer al respecto.

De repente parecía tan alegre como antes. Rápidamente se ató el obi.

—Bueno, ¿volvemos? —Se colocó la olla de arroz bajo el brazo, se calzó las sandalias y rápidamente se puso en marcha hacia el acantilado—. Deme su mano.

—No es necesario. Creo que ahora ya me sé el camino.

Pensaba que estaba preparado para el ascenso, pero cuando comenzamos la subida, me di cuenta de que estábamos mucho más lejos de la cima de lo que suponía. Finalmente cruzamos por el tronco grueso. Tendidos en la hierba, los troncos tenían un parecido sorprendente con las serpientes, sobre todo los pinos con su corteza escamada, y aquel árbol caído parecía una culebra deslizándose por el suelo. A juzgar por el grosor, la cabeza de la serpiente estaría oculta en la hierba a un lado del camino y la cola en el otro. Allí estaba su contorno iluminado por la luz de la luna. Recordando el camino que me había llevado hasta allí, sentí que mis rodillas comenzaban a temblar.

La mujer era bondadosa y, de vez en cuando, miraba hacia atrás para vigilarme.

—No mire hacia abajo cuando cruce. Justo ahí en medio hay una gran altura hasta el fondo. Usted no querrá marearse.

—No, por supuesto que no.

No podía quedarme allí para siempre, así que me reí de mi cobardía y salté por encima del tronco.

Alguien había realizado unas muescas en él para no resbalar pero, a pesar de todas mis precauciones, caminar por aquella corteza era como andar sobre una boa: inestable, suave y resbaladiza bajo mis zuecos; grité de miedo y me caí, quedando a horcajadas sobre el tronco.

—¿Dónde está su valor? —preguntó ella—. Son esos zuecos, ¿no es así? Tenga, póngase estos. Y esta vez haga lo que le digo.

Para entonces ya había desarrollado una relación de respeto hacia ella. Para bien o para mal, me decidí a obedecer sin preocuparme de sus intenciones. Me puse sus sandalias, tal y como ella me había pedido. Y ahora, preste atención, tras calzarse mis zuecos, me cogió de la mano.

De repente me sentí más ligero. No tuve problemas para seguirla y antes de darme cuenta estábamos de vuelta en la cabaña. Al llegar, el anciano nos saludó con un grito.

—Pensé que os llevaría un poco más de tiempo. Pero veo que el buen hermano ha regresado en su forma original.

—¿De qué estás hablando? —replicó ella—. ¿Ha sucedido algo mientras estábamos fuera?

—Ya es tarde. Si oscurece más, voy a tener problemas en el camino. Mejor agarro el caballo y me voy por donde he venido.

—Perdón por la espera.

—No te preocupes. Ve a echar un vistazo. Tu marido está bien. Es bastante más difícil cortejarlo de lo que pensaba —dijo orgulloso de su absurda chanza y rompió a reír mientras caminaba pesadamente hacia el establo.

El idiota permanecía sentado en el mismo lugar, exactamente igual a como lo habíamos dejado. Parece ser que incluso una medusa conserva su forma si se mantiene apartada del sol.

(Continuará...)