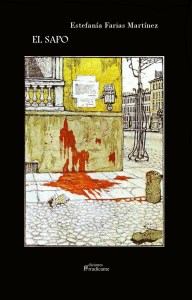

Estefanía Farias Martínez

Revolving House (1921)-Paul Klee

En “El cielo puede esperar” no había días de visita establecidos, pero sí horarios, para no alterar las rutinas de los residentes. Pocos tenían la fortuna de ver a alguien conocido atravesando esas puertas. Cuando el altavoz de la sala comunal emitía un pitido agudo —que interfería en el funcionamiento de los audífonos—, todos estiraban el cuello y aguzaban las orejas, esperando que el aviso fuera para ellos. Aquel sábado había mucho movimiento. A las diez de la mañana retumbó el altavoz por primera vez, era una llamada de teléfono para Ataulfo. Él, que estaba sentado con los chicos en la mesa de siempre, se levantó con calma y antes de irse, sonriendo maliciosamente, les dijo:

—Me voy a subir al Enola gay.

Los cuatro le miraron muy confundidos. Sólo dos de ellos sabían lo que era eso, pero ninguno entendía de qué hablaba.

—¡Luego os lo explico!

Les gritó desde la boca del pasillo, ignoró la mirada de reprobación de la monja y desapareció camino de las cabinas. Sólo había dos: una para recibir llamadas y otra para hacerlas. En la segunda, después de la cena, solía haber cola, más que nada porque las monjas les autorizaban las llamadas al teléfono de la esperanza cuando entraban en crisis, era más práctico que mantener a un psicólogo en plantilla.

Media hora más tarde volvió Ataulfo, más contento todavía que cuando se fue.

—Hecho, cómo me gustaría ver la cara de esos dos cuando les manden el aviso.

—¿Qué has hecho? Pelayo se moría de curiosidad como los otros.

—Vender el piso con ellos dentro. Como no pagan alquiler, el nuevo dueño les dará un mes para desalojarlo. La pájara de mi nuera y el calzonazos de mi hijo se quedarán en la puta calle. El plan tiene que salir bien porque esa zorra es capaz de mandar a alguien para que me liquide. Lo mejor, no se van a enterar hasta el mismo día que salgamos de viaje, entonces les informarán.

Cosmo le miraba como si fuera su héroe, si hubiera podido se hubiera puesto de rodillas a hacerle reverencias.

A las once el altavoz volvió a inquietar a los residentes, esta vez era para una de las hermanas Galdaba, le había llegado un paquete. Romualda, la afortunada, se levantó de la mecedora con dificultad, su rodilla de titanio emitió un sonoro crujido y ella se tambaleó.

—Vas a tener que ir a que te la cambien, ya está empezando a fallar. Te lo dijo el médico o adelgazas o te operas, ésa no aguanta tu peso.

Genoveva, la pequeña de las hermanas, ejercía de conciencia de las tres. Sus padres siempre decían que tendría que cuidar de las otras dos, ella era la más responsable. Por eso, cuando enviudaron todas, fue la que tomó la decisión de entrar juntas a “El cielo puede esperar”, allí las atenderían bien y así no estorbarían a sus hijos.

—Si estoy siempre a régimen, pero asimilo mucho. Llevo una dieta muy sana y entre horas sólo como fruta.

—Romualda, una manzana, una pera es comer fruta, pero una fuente de macedonia no es lo mismo.

—Tú qué sabrás. Siempre me estás atacando. Me voy a por mi paquete, no me apetece discutir.

Romualda se fue cojeando, mientras Genoveva y Lucrecia se quedaron haciendo cábalas sobre el contenido del paquete.

Tardó más de quince minutos en volver, enfadada y renegando de la Madre Patro, llevaba en las manos una caja tamaño mediano que parecía haber sido apuñalada con saña. Cuando la puso sobre la mesa y mostró a las hermanas el estado del contenido, casi se desmayan. Faltaban las rosquillas de chocolate que le mandaba todos los meses su nieta mayor, la mantequilla especial sin sal estaba cortada en trocitos, el yogurt artesano —que a la hija de Lucrecia le costó tanto conseguir—, abierto y revuelto, y el cañamazo del Petit pois de angelitos de Genoveva había sufrido lesiones graves.

—¡Esto es intolerable! ¿Qué estaba buscando esa monja loca? ¿Ganzúas? —gritaba Romualda— Encima me roba las rosquillas.

—¡No podemos consentirlo más! ¡Es el tercer paquete que destroza!

Genoveva estaba fuera de sí, sus angelitos arruinados.

—Mi pobre hija cuando se entere, qué disgusto.

Lucrecia estaba compungida por su yogurt.

Romualda cogió el paquete como prueba y las tres juntas, uniendo fuerzas, fueron a buscar a la Madre Bernardita. Ella se encogió de hombros, tendrían que presentar una queja por escrito a la dirección. Les entregó un formulario y las hermanas se establecieron en una de las mesas, delegando en Genoveva la correcta redacción de su queja.

El momento más excitante del día se produjo a las cinco y cuarto, por tercera vez resonó el altavoz: una visita de carne y hueso. Era para Venancio, su sobrino José Armando. Haber nacido durante la emisión de uno de los últimos capítulos de “Esmeralda”, la telenovela del año, lo condenó a ostentar aquel nombre, su madre no encontró uno más apropiado al verle tan morenito y con aquellos ojos negros. Ni siquiera se le ocurrió pensar qué infancia le esperaba al niño en el barrio de Madrid en el que vivían: Vallecas. A los seis años, Pepe El llorón la odiaba profundamente. Con el paso del tiempo se reconciliaron. Ahora su 1.90 y sus 100 kilos de peso hacían que sólo los íntimos usaran ese mote para fastidiarle, el resto le llamaba Pepito. Cuando José Armando enfiló el pasillo que le conducía a la habitación de su tío, se sintió como una estrella de cine. Era el lugar más concurrido de la residencia. La sala comunal estaba prácticamente vacía, sólo los chicos del dominó seguían allí, los demás, discretamente, habían invadido el pasillo para recibir al visitante, que, a pesar de su aspecto, era un chico educado y amable y respondía con una gran sonrisa a los gestos de afecto de los residentes. Chocó manos, recibió besos y hasta algún dulce obtenido de contrabando. Venancio le esperaba impaciente ante la puerta de su habitación, le hizo entrar y cerró, dejando al margen a los curiosos.

—¿Me has traído lo que te pedí?

—Sí, tío.

José Armando se metió en la boca el mantecado de limón que la señora Mercedes le había deslizado en el bolsillo, y se subió la pernera del pantalón, sacó dos estuches de cuero de los calcetines y otros dos de la cintura. El mantecado se le hizo bola y le lloraban los ojos. Tiró los cuatro estuches sobre la cama y se fue al baño a beber agua. A los cinco minutos volvió, dándose golpes en el pecho y tosiendo.

Venancio inspeccionaba los estuches sin atreverse a abrirlos.

—Casi me ahogo, se me atascó. No iba ni para arriba ni para abajo, he tenido que vomitarlo.

—Es que eres un bestia, Pepito. Ahora a lo nuestro.

—Tú querías cuatro navajas de apertura manual con mango de madera.

—Sí.

—Pues te conseguí unas bandoleras de Albacete, unas Curro Jiménez clásicas, de carraca, o sea, semiautomáticas, con mango de madera de avellano, remachadas, forradas de acero, acero vanadio, hoja acanalada de 9 centímetros y mango de 11.50. Los estuches de cuero son de regalo, si el detector de metales no es muy potente no las detectan. ¿Sabes usar una de éstas?

José Armando sacó una de su estuche y la abrió despacio para que su tío viera cómo tenía que hacerlo: poco a poco y luego dejando que el muelle se encargara del resto.

—Son preciosas y ese salto que dan al final impresiona, me encantan. A los chicos les van a gustar.

—¿Se puede saber para qué las quieres?

—Ya te enterarás por la tele.

—Tío, ¿no pensaréis rebanarle el cuello a las monjas, verdad? No es que me importe, pero lo digo por ti, Carabanchel es una mierda.

—Tranquilo, a ésas no les vamos a hacer nada y a Carabanchel no pensamos ir. Pero no vas tan desencaminado.

—¿Tío?

—Estoy bromeando, sólo son para cortar queso, no te preocupes. Y no le digas nada a tu madre que enseguida llama a mi mujer y la tenemos. Se asusta por cualquier cosa.

José Armando observaba a su tío, no tenía ni media hostia, era incapaz de imaginarlo haciendo cualquier salvajada, a lo mejor ya estaba chocheando. En realidad lo que más le preocupaba era que se cortara un dedo jugando con la navaja.

(Continuará…)

—