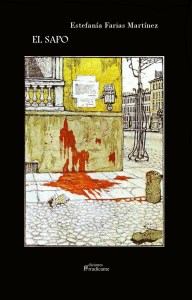

Estefanía Farias Martínez

Das Hotel (1913)-Paul Klee

—Buenos días, Pelayo.

—Buenos días, madre.

—¿Qué tal pasó la noche?

—Mal, se me congelaron los huevos.

—¡Pelayo, por Dios!, ¿qué vocabulario es ése?

—No me joda, madre. ¿Cuándo ponen la calefacción? ¿Ya están ahorrándose los cuartos? Como se les muera de frío algún viejo, me voy a reír.

—Qué exagerado, si eso se arregla con una manta o comiendo más, que está muy delgado. Se lo digo a todos: la grasa abriga. Me tengo que ir. No te olvides de recoger la medicación, siempre se te pasa la hora y luego andas molestando a la enfermera. Salud tiene mucho trabajo, no puedes aparecer cuando te apetezca. A las once en punto ponte a la cola como los demás.

La monja desapareció por una de las puertas del pasillo que comunicaba las habitaciones con la sala comunal. Pelayo ya llevaba seis meses en “El cielo puede esperar” y seguía llamando madre a todas las monjas; a veces tenía la sensación de que sólo había una, como se parecían tanto entre ellas. Su padre había sido un anarquista no practicante y él heredó la afición a lo eclesiástico. El pobre hombre se revolvería en su tumba si le viera rodeado de cuervos. Su madre, sin embargo, estaría feliz, era muy beata y devota de la Virgen del Perpetuo Socorro, la patrona de aquella congregación.

Pelayo era madrileño. Nació, creció y envejeció en el barrio de La Latina. Sus padres tenían una tasca en Ribera de Curtidores; vivían justo encima, en un piso de renta antigua. La tasca nunca dio suficiente para comprar la casa. Él ayudaba en el negocio familiar desde niño y cuando su padre murió, lo heredó. Tuvo un hermano, pero no sobrevivió a las tifoideas, era un poco mayor que él, un niño guapo, moreno, con bucles, igualito a su madre. Él salió a su padre, esmirriado, con ojos saltones y poco pelo, que antes de los veinticinco había desaparecido. Pelayo sólo había tenido una novia en su vida: Jacinta, la hija del carnicero. Ella vivía en el mismo edificio que él y la carnicería estaba en la acera de enfrente. Jacinta trabajaba allí con su padre y sus hermanos. Se hicieron novios a los quince. Ella era una chica rolliza de constitución, tenía la boca grande, los labios muy finos, los ojos como rendijas y el rostro tan carnoso que apenas se adivinaban los pómulos. Cuando les veían juntos, los hermanos de Jacinta hacían corrillo alrededor y se reían de ellos, decían que parecían fenómenos de feria. Él siempre pensó que su relación se basaba en que nadie más los hubiera mirado, ni a él ni a ella. Además de su aspecto físico, ninguno de los dos tenía un carácter agradable. Él, criado entre borrachos. Ella, entre animales muertos. Dio por hecho que no se opondría a ser su mujer. Cuando su padre por fin decidió dejarlo a cargo de la taberna, se lo propuso. Ya habían cumplido los treinta y ella empezaba a distanciarse de él. Jacinta le rechazó, se iba a casar con un viudo reciente. Aquel hombre tenía un hijo y necesitaba una mujer fuerte y trabajadora que se ocupara de la casa y del niño y lo ayudara con el negocio. Era comerciante de telas, un buen hombre. Pelayo no se casó nunca, tampoco supo llevar la tasca mejor que su padre y cuando ya se había quedado solo, el banco se la quitó. Poco después de jubilarse, el dueño del edificio donde vivía decidió remodelarlo y echó a todos los inquilinos. Pelayo recurrió a la asistencia social y le encontraron el sitio perfecto: la residencia “El cielo puede esperar”. La gestionaban unas monjas, se quedarían con su pensión y cuidarían de él.

Aún era temprano y la sala comunal estaba casi vacía. En una de las mesas, Ataulfo y Cosmo, El Espantabaldosas, mareaban las fichas de dominó; Venancio, El Maño, discutía con una monja porque todavía no había llegado la prensa; Filiberto y Fabiana dormitaban cogidos de la mano al calor del solecito que entraba por las ventanas; y la señora Mercedes ocupaba su butaca junto a la tele, esperando a que la encendieran mientras, enfrascada en su labor, le dedicaba miradas lujuriosas a Ataulfo. Ella pasaba de los noventa, pero se le había despertado la afición por los jóvenes después de la muerte de su marido. No se limitaba a mirar a Ataulfo, se le insinuaba abiertamente en las clases de escritura creativa, le dedicaba poemas ardientes y no era la única. Ataulfo era el más joven de todos, acababa de cumplir los 66, se había conservado en plena forma por su trabajo y por unanimidad había sido elegido El Moisés de “El cielo puede esperar”. Sin embargo, él sólo hablaba de su Encarna, como si fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Al principio, Pelayo creyó que a su amigo se le estaba pudriendo el cerebro, pero no tardó en descubrir que era una artimaña para alejar a las viejas. Ataulfo se tenía por bien plantado. No se conformaba con cualquier cosa.

Ataulfo nació en Benavente y se trasladó a La Coruña recién casado con Encarna. Allí nació su hijo, Hermenegildo. Le pusieron el nombre de su abuelo, pero cuando cumplió los dieciocho lo cambió por Julio César. Las relaciones entre él y su padre ya se habían deteriorado para entonces. Ataulfo era remachador en los astilleros. Su hijo se fue a estudiar Derecho a Santiago de Compostela y al terminar encontró trabajo en un bufete en Madrid. El chico era listo y se sabía manejar. Antes de los treinta se casó con una enfermera del Hospital de La Paz. La conoció durante la enfermedad de su madre. Ella siempre tuvo una salud delicada, la humedad no le sentaba bien. Cuando cerraron la empresa en la que trabajaba Ataulfo, Julio César convenció a sus padres de que se fueran a vivir a Madrid y con la indemnización que habían recibido compraron un piso en Cuatro Caminos. Ataulfo encontró empleo en una fábrica de coches al poco tiempo, su experiencia lo avalaba y no le costó reciclarse porque el trabajo era muy similar. Sin embargo, aquel aire espeso de la ciudad no ayudó demasiado a los pulmones de Encarna. Dejó viudo a Ataulfo antes de los sesenta. Julio César ya tenía dos niños, en el bufete hicieron una reestructuración y lo echaron. Entró en el departamento legal de un banco, pero el sueldo no era lo mismo, así que Julio César y su familia se fueron a vivir con Ataulfo, argumentando que no querían dejarlo solo. Los primeros años fueron complicados, pero a todo se acostumbra uno. El sueldo de Ataulfo ayudaba a la economía familiar. Sin embargo, con la jubilación vinieron los conflictos con Virtudes, su nuera. Hasta que un día ella le expuso claramente que necesitaban su habitación: la niña ya era una mujercita y debía tener cuarto propio. Además, temían que estuviera empezando a sufrir los síntomas de un Alzheimer incipiente; ellos no podían ocuparse de un anciano enfermo y con su pensión no se cubría la asistencia que él necesitaba. Estaban dispuestos a costearle una residencia donde estaría mejor atendido; él, como padre de su marido, sólo tenía que ser generoso y cederles el título de propiedad del piso.

Al ver a Pelayo entrando en la sala, Cosmo provocó una conmoción entre los durmientes:

—¡¿Pelayo?! ¡¿Te hace un dominó?!

—No seas animal, éste te oye.

Ataulfo se apresuró a controlar al vocero para evitar la reprimenda de la enfurecida Madre Bernardita que se acercaba a ellos como un expreso. Se disculpó con un gesto de cabeza y ella giró sobre sí misma y volvió a su garita.

Pelayo se sentó a la mesa con ellos, era de pocas palabras. Ese gesto era sí. Les faltaba uno y Ataulfo miraba nervioso hacia la entrada, esquivando los ojos interrogantes de Venancio.

—Cosmo, ¿por qué no vas a buscar a Atahualpa? No quiero que se nos pegue El Maño. No le encaja la dentadura, tiene fugas, escupe y nos babea las fichas.

—¿Y dónde encuentro a Atahualpa?

—En el cuarto de Segismunda.

—¿De quién?

—La Sueca.

—¿En ésas anda? ¡Qué bajo ha caído! Yo pensé que le estaba echando los perros a Fabiana.

—Filiberto se le adelantó. La arrimada de cebolleta en la clase de salsa. Cortó las dos orejas y el rabo. Salió por la puerta grande. Me lo contó Venancio en el desayuno. Le ha dado por confraternizar. Bueno, ¿vas o no vas? Que como se siente éste me levanto.

—No va a hacer falta, ahí está.

Amador, más conocido como Atahualpa por su parecido con el emperador inca, según él mismo, y porque era guanche, según los demás, llegó del brazo de Segismunda, La Sueca. La llamaban así porque estaba completamente sorda, pero se negaba a reconocerlo. Era muy coqueta y lucía siempre una peluca a lo Elizabeth Taylor en decadencia y un maquillaje a la egipcia.

—Atahualpa, ¿te hace una partida?

Ataulfo se había levantado para ir a buscarlo y arrancarlo de las garras de La Sueca.

Amador le dio un azote cariñoso a Segismunda y le susurró al oído:

—Muñeca, el deber me llama.

Ella soltó una risita nerviosa y se fue a hacer compañía a la señora Mercedes, tenían mucho de qué hablar.

Ya en el fragor de la partida de dominó, Pelayo habló:

—¿Por qué está esto tan vacío hoy?

—El viaje a Segovia, ¿no te acuerdas? Vuelven esta noche —respondió Ataulfo.

—Yo pensé que no lo iban a hacer, como se murió El Bizco.

—La monja de administración dijo que era más práctico retrasar el funeral a mañana que cancelar el viaje.

A las once la Madre Bernardita avanzó hasta el centro de la sala y dio unas palmadas para captar la atención de los residentes. Venancio, con una baraja española en la mano, interrumpió su peregrinar en busca de compañeros de juego para el Tute o la Brisca, incluso había propuesto a la señora Mercedes jugar al Cinquillo. Los demás fueron abandonando lentamente sus animadas charlas y las fichas de dominó dejaron de retumbar contra la mesa. Todo quedó en silencio. La voz de la monja, lenta y pesada, se esparcía por la habitación como la niebla, embotándoles los oídos. La prensa acababa de llegar, no tendrían clase de baile de salón ni habría bingo esa tarde porque eran muy pocos, sin embargo, podrían ver la tele sin restricciones y utilizar el gimnasio, el jacuzzi y la sauna sin estar sujetos a vigilancia. La ventanilla del dispensario ya estaba abierta y podían ir a recoger su medicación. Sólo les pedía que acudieran puntuales a las comidas. Tenían día de fiesta. Se acercó a donde esperaba impaciente la señora Mercedes, encendió la tele y le entregó el mando a distancia. Ella se estremeció y lo acarició con avaricia. Antes de recluirse de nuevo en su garita, la Madre Bernardita se paró en el centro de la sala, entrelazó las manos, volvió los ojos hacia el techo y, empapándose de piedad, les pidió que rezaran por el alma de su compañero.

Pelayo intentaba recordar el nombre de pila de El Bizco, aunque era inútil, ya llegó enfermo a la residencia y apenas salía de su cuarto. El mote se lo puso Amador, se lo chocó una noche en el pasillo y juraba que tenía un ojo de cristal, lo había visto brillar en la oscuridad.

(Continuará…)

—