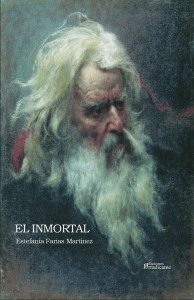

Estefanía Farias Martínez

Portret van een oudere man met baard (1640)-Jan Lievens

Ha pasado el invierno y papá no ha tenido ni un solo catarro. Se queja porque de un tiempo a esta parte ninguna molestia le dura más de unas horas. Incluso cuando se espachurró el dedo con la puerta, a pesar de lo aparatoso, en mes y medio estaba curado. Sus nietos le apodaron “El Inmortal”, mi hermano piensa que se lo debe todo a la genética y papá está convencido de que hace tres años le hicieron algo.

Aquel verano adelgazó mucho porque comer se transformó para él en un ejercicio de puro masoquismo.

Tras sufrir un severo episodio de anemia perniciosa, le diagnosticaron un cáncer de estómago con pronóstico favorable, lo clasificaron como tratable y curable. Le administrarían quimioterapia y le extirparían la parte afectada.

Las características de su tumor, y su excepcional condición física, le permitieron entrar a formar parte de un estudio sobre la eficacia de la quimioinmunoterapia para aumentar la supervivencia. Se estaba llevando a cabo en un hospital e instituto de investigación oncológica de Amsterdam. Desde ese momento nuestro oficial de enlace pasó a ser Peggy, una enfermera especialista que se encargaba de todo lo relativo al estudio.

Para evitar dejarle los brazos como un acerico le pusieron una vía fija en el derecho. Ese día pisé por primera vez el hospital. La cita era en el departamento de Radiología y una enfermera con chaleco naranja salió a buscarlo.

El puerto se debía limpiar una vez a la semana, pero vendrían a casa a hacerlo. Peggy había contactado con una empresa de asistencia domiciliaria.

Mi hermana llevó a papá a su primera cura por si le daban reacción los medicamentos. Pero Peggy no la autorizó porque su hemoglobina estaba demasiado baja. Optó por hacerle una transfusión de sangre y le puso un suplemento de hierro.

Las cuatro horas que pasó mi hermana en el hospital mermaron su entusiasmo. Lo de turnarnos para acompañarlo a las curas se abortó.

El tratamiento se inició una semana más tarde.

El servicio ambulatorio del hospital disponía de cinco secciones con diez camas cada una y una enfermera a cargo de cada sección. En la sala de espera, una voluntaria sexagenaria hacía guardia sentada en una esquina con una lista de nombres en la mano derecha y un teléfono analógico en la izquierda. Cada vez que éste sonaba, ella daba un respingo, marcaba un nombre de su lista y lo musitaba; luego recorría la sala en busca de su objetivo y cuando daba con él, desaparecían por uno de los pasillos.

Antes de la cura le volvieron a sacar sangre, “es para el estudio” nos dijo la enfermera. Lo hacían cuando le tocaba la doble. Un día le pincharon en el otro brazo porque del puerto ya no salía nada.

Al mediodía pasó el carrito del almuerzo para los pacientes y yo bajé a la cafetería a por un sándwich de jamón y queso. Papá se espabiló al olerlo y quiso probarlo, se comió la mitad y pidió otro. El segundo le duró tres mordiscos.

Aquel día sólo tuvimos dos vecinos de sección, un hombre y una mujer, ambos de la edad de papá. A ella le pusieron la vía en el dorso de la mano porque fracasaron al intentarlo en ambos brazos. Él no dejaba de retorcerse y gemir.

Para completar la jornada, la enfermera le conectó a papá una bomba de infusión del tamaño de mi puño. Le administraría el último medicamento de forma continua, gota a gota, a lo largo de 24 horas. La enfermera metió la bomba en una bolsita azul y se la colgó en bandolera. Nos explicó que la retirarían las encargadas de limpiar el puerto, las había avisado. Le dimos las gracias y nos fuimos volando porque el taxi estaba a punto de llegar.

Los tres días posteriores a la cura no podía exponerse al frío ni comer pez; y además sus fluidos corporales se convertían en una versión doméstica del vertido de Fukushima.

El primer día no podía ducharse, así que se cambiaba y dejaba la ropa interior en una bolsa en el baño. Yo usaba guantes para manipular esa bolsa y su contenido. Enjuagaba la ropa con agua fría y después la incorporaba al resto de la colada.

Al ser la primera cura, era muy estricta con las normas. En realidad estaba aterrada por si le bajaban las defensas, se le cerraba la garganta al exponerse al frío, se le infectaba un corte tonto, empezaba a devolver y dejaba de comer (desconocía efectos secundarios tan peligrosos como el infarto fulminante).

Esa mañana no salimos de casa por prudencia. Mi hermana estaba tan inquieta como yo y se pasó a saludar, nos trajo la compra y se ofreció a prepararle la cena. El menú: sopa de pollo y arroz con leche.

Aquella sopa de pollo con intención reconstituyente fue como lanzar un torpedo contra un barco de pesca. A mi hermana no le dijimos nada para no darle un disgusto y ella la seguía trayendo de vez en cuando.

Con lo del frío, papá fue prudente al principio, pero un día metió la cabeza en la nevera para demostrarme que no pasaba nada.

—