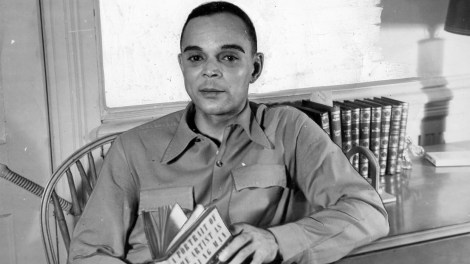

Chester Himes

Scott y Elizabeth

El fenómeno más importante de aquella relación no era que se hubiera producido ni cómo, ni por qué, sino simplemente que hubiera podido producirse.

Se había producido naturalmente ya que Scott y Elizabeth en el fondo no estaban nada distanciados por raza, educación y convicciones religiosas. Tenían en común las mismas tradiciones, el mismo punto de vista moral, las mismas desilusiones en lo que respecta a Dios y a la bondad.

La primera impresión que tuvo Scott cuando vio a la señora Hancock fue una impresión de dulzura. Tenía maneras dulces y tímidas que iban muy bien con su voz implorante y dulce; ojos castaños y dulces que cuadraban muy bien con su timidez titubeante y dulce. Si hubiera sido más joven se hubiera podido pensar que era cerrada y simple. Pero no lo era en absoluto; amaba la vida apasionadamente, amaba el baile, la gente, los animales, los objetos, los lugares. A pesar de sus dieciocho travesías, amaba incluso los barcos, mientras que Scott odiaba el mareo que sentía por vez primera.

La segunda impresión que tuvo Scott fue una impresión de bondad. Elizabeth le recordaba un personaje de Dostolevski, su bondad parecía provenir de una profunda imposibilidad de apreciar los placeres y las ventajas del mal.

La tercera impresión fue su temor. Las cosas más anodinas amedrentaban terriblemente a Elizabeth: la larga hilera de camarotes de puertas cerradas en el pasillo vacío; hombres solos en la oscuridad. No consiguió comprender aquella actitud hasta que se enteró que había estado ingresada en una casa de salud.

La emoción que Scott experimentó fue muy profunda. De hecho él era el marido, desde hacía quince años, de una mujer que no era ni dulce ni buena y que no tenía miedo de nada.

Cuando Scott le explicó a Elizabeth que iba a París en busca de paz y serenidad, ella respondió con una risa histérica. Él le explicó entonces qué clase de esposa era Stella Browning; ella lo comprendió y el hielo quedó roto.

A su vez, la Sra. Hancock le habló de su marido y de su vida conyugal con una franqueza que a él le resultó casi insoportable. Ella le confesó que desde que se había casado, después de haber tenido cinco hijos, nunca había tenido un orgasmo con su marido y que había tenido que esperar una breve aventura con un amigo de Boston para enterarse de que una mujer podía disfrutar en el acto sexual. Si hubiera sido otra persona quien le hubiera contado esto a Scout no lo hubiera creído.

Scott comprendió en seguida que su marido la consideraba frígida y se dio cuenta de la batalla que se libraba en ella entre su sentimiento de inferioridad sexual y su sentimiento de superioridad espiritual. Ella le contó también que su marido era guapo, que usaba afrodisíacos y que tenía relaciones con varias mujeres todas las semanas.

Scott concluyó que el miedo que tenía era únicamente de su marido, cuyos desaires e incesante promiscuidad la envilecían. Sin, embargo, su presencia la subyugaba. Tenía, el poder de suscitarle deseos, la dominaba contra su voluntad, como una serpiente fascina a un pájaro, y la obligaba a ceder a sus más bajas exigencias.

Ella volvía a casa únicamente para ver a sus hijas, pues no quería reiniciar la vida en común. Tenía, sin embargo, un miedo horrible a que la subyugara una vez más y la volviera loca definitivamente.

Scott sabía que su miedo era auténtico. Sin embargo, durante toda su relación nunca se llegó a acostumbrar y siempre sintió un ligero malestar por ello.

De todas formas, la atracción sexual que ella le suscitaba era mucho más grande que la que nunca hubiera sentido con las mujeres que la habían precedido.

Trató de tranquilizarla, dé reconfortarla, de estabilizar sus emociones para que pudiera oponerse a la fascinación sexual de su marido. Le enseñó la táctica de definir y redefinir sin cesar una posición, transigir, modificar, incluso retroceder a veces, pero sin abandonar nunca el objetivo de base fijado desde el principio. Y consiguió convencerla de que lo esencial para ella era no volver a acostarse con su marido, fueran las que fueran las excusas que tuviera que inventar.

Impresionada por los razonamientos de Scott, alabó su carácter adulto y le dijo que ella también quería llegar a ser una persona adulta.

Este cumplido molestó a Scott, pues sabía hasta qué punto estaba desprovisto de madurez. Como ella le había dicho que pensaba que su marido era igualmente una persona adulta, se imaginó, basándose en el retrato que ella le había hecho, que Brissaud era homosexual o al menos bisexual. Se lo explicó a Elizabeth pero ella no lo creyó.

En el Havre, Elizabeth se encontró con su marido que había ido a buscarla en coche. Scott fue inmediatamente a París en el tren que enlazaba con el barco.

Elizabeth le había prometido que se reuniría con él. Varias veces al día le enviaba largas cartas apasionadas e idealistas en las que liberaba su exceso de sentimientos. Aquellas confidencias íntimas y sin pudor, provenientes de una mujer de alma puritana, le sorprendieron en no pocas ocasiones.

Sabía que, en la rivalidad sexual que lo oponía a su marido, aquellas cartas permitían que Elizabeth conservara viva su imagen, pero no por ello se sentía menos molesto y cada vez estaba más convencido de que ella estaba enferma, nerviosa hasta el límite. Su sentido de la realidad le aconsejaba abandonarla antes de que fuera demasiado tarde si no quería despedirse de la paz de su alma. Sin embargo, cuando un día lo llamó por teléfono desde Dinant para preguntarle si la seguía queriendo, él contestó que sí y le afirmó que todo iría bien.

Scott la llevó primero a Trayas, pueblecito de la Costa Azul. Alquilaron una villa desde la que se veía el mar y fueron felices bajo el cálido sol. En aquel ambiente de tranquilidad Lisbeth empezó a serenarse y pronto se puso a escribir un libro.

Aunque extremadamente sensual, Scott detestaba la sensualidad que caracterizaba a Brissaud y le llegó hasta el fondo del alma el que Lisbeth hubiera sido tan profundamente herida por una sensualidad que era del mismo tipo que la suya. Nunca pensó verdaderamente en la diferencia de razas, en el hecho de que ella era blanca y él era negro. Nunca se le ocurrió tampoco pensar que también ella era una víctima de la supremacía blanca, de un a modo de racismo invertido que perpetúa la dominación del macho. Simplemente pensaba que estaba enferma. Curar su espíritu, cicatrizar las heridas de su alma, devolver la normalidad a su alma y a su espíritu se convirtieron a partir de aquel momento en el objetivo de su vida. A veces pensaba que sólo había nacido para llevar a cabo esta tarea.

En consecuencia, desde el principio hasta el final, el amor de Scott por Lisbeth no fue más que un sueño de su espíritu. Ella era una mujer a la que él había hecho vivir en sueños. A la verdadera Elizabeth nunca la vio ni la conoció.

Salieron de Francia para ir a Londres y vivieron en un tranquilo apartamento de Hampstead, cerca de Hampstead Heath, hasta el mes de enero del año siguiente.

En Londres, donde nadie se fijaba en ellos, se sentían tan alejados del mundo como si estuvieran en el Polo Norte, con las ventajas, además, de las comodidades de la vida moderna. Encontraron la seguridad en su soledad.

En Mallorca, sin embargo, el mundo de los blancos los invadió; la curiosidad de los exiliados ingleses o americanos no los dejaba en paz.

Cuando se quedaron sin dinero y la salud de Lisbeth empezó a peligrar, Scott se vio en la obligación de recurrir a su esposa.

Lisbeth no se había ido con Scott para encontrar en él seguridad material; esta seguridad la tenía en su mundo y podía conseguirla de su marido. Se sorprendía de que Scott no comprendiera que ella no necesitara comida ni ropa, ni incluso abrigo.

Esta seguridad la había abandonado dieciséis meses antes cuando abandonó su casa, sus hijas, sus costumbres para ir a perderse en la dulce noche oscura de su amor. Para ella, Scott no sólo era la evasión, sino un vacío tenebroso de paz más allá de la evasión, un espacio inefable, libre de toda angustia y de todas las exigencias de su raza y de su cultura —un vacío oscuro, cerrado al pasado y al presente, a las pretensiones y a las necesidades. Ella se escondía en la noche de Scott, una noche que no dejaba paso a la desesperanza y a la maldad de la vida que relegan a la mujer a segunda fila y se nutren de orgullo racial.

Scott lo comprendió cuando ya era demasiado tarde, y si Roger Garrison lo hubiera adivinado, habría sabido desde el principio de su investigación por qué estaba con cuatro negros en aquella habitación en la que había encontrado la muerte.

Sólo que, en vez de comprender todo aquello, Scott seguía aún torturándose por su incapacidad para sufragar sus necesidades y le parecía mal que ella no compartiera sus angustias con respecto a esto.

Después de su regreso a París pasaron por seis semanas de incomprensión y de ansiedad en una triste habitación de hotel y su amor se convirtió en una pesadilla. Scott aceptó el dinero de su mujer y envió a Lisbeth a Boston, esperando salvar así lo que pudiera salvarse de su amor.

Lisbeth deseaba firmemente comportarse como una mujer valiente y honesta. Scott también habría querido ser un hombre valiente y honesto, pero el peso de los prejuicios raciales americanos aplasta por igual al hombre negro y a la mujer blanca. Cuando por fin volvió a los Estados Unidos, en busca de la Lisbeth que había conocido, ésta casi había desaparecido bajo los impedimentos y las barreras sociales.

Ella no tardó en regresar a París donde consiguió trabajo en el Hospital Americano. Cuando Scott regresó a su vez a París, su idilio se había terminado. Pero aunque los dos lo sabían en el fondo de su corazón, intentaron hacerlo resucitar.

Como su último viaje a los Estados Unidos había convertido a la Sra. Hancock en una sensual, la sensualidad fue su refugio. Y como sucede a las personas que tardíamente escogen este tipo de refugio, tuvo en ella extraños efectos: se volvió cobarde y desleal.

El último esfuerzo de Scott para vivir de nuevo con ella, lo enfermó, es decir, contrajo la enfermedad de la que había intentado curarla al principio de su relación. Experimentó a su vez los miedos, las frustraciones, las ansiedades y la paranoia que antaño experimentara la Sra. Hancock.

Esos miedos y ansiedades llegaron a un punto que no fue capaz de soportar, temía que lo indujeran a matarla. Una noche, loco de rabia, le ordenó que saliera de la habitación y que no volviera nunca más. Ella se levantó, salió y no volvió; luego le permitió que fuera a buscar su ropa.

Al principio Scott pensaba constantemente en ella. No conseguía expulsar su imagen de su recuerdo.

Una vez soñó que la llevaba a un lugar desconocido, la llevaba del brazo para ayudarla a atravesar una calle. Pensaba que todo iba bien de nuevo. Sentía gran ternura, como antes. Ella llevaba un hermoso vestido de seda beige. Sus cabellos, que ya empezaban a encanecer, habían sido peinados recientemente y la deseaba. Llegaron a la altura de un matorral en un parque. Varios hombres estaban de pie, cerca de ellos. De repente, ella sintió ganas de orinar y desapareció un momento tras el matorral. Al volver ella le dijo en tono acusador: «¿Por qué no me has llevado a alguna parte donde no hubieran estado todos esos hombres que no han dejado de mirar?». Él trató de explicarle entonces que no había comprendido que quisiera aislarse. Notando que ella parecía molesta, triste, se sintió desgraciado. No sabía lo que se había estropeado entre ellos. Salió corriendo, dejándolo allí. Él corrió tras ella tan rápido como pudo, con la sensación de que iba a intentar hacerse daño. Ella giró por una calle estrecha en la que desembocaban otras muchas cada vez más estrechas. Cuando él llegó a la esquina de aquella calle había desaparecido. Corrió desesperadamente por las innumerables calles para descubrir cuál había tomado, pero no la encontró.

No obstante, Scott casi la había olvidado y había conseguido encontrar algo parecido al equilibrio, cuando la Sra. Hancock

lo llamó por teléfono y se citó con él para la tarde del domingo fatal.

De todas formas no había podido superar la sensación de ser víctima de una terrible broma.

La prueba que faltó

Dos hechos importantes se habían omitido en el proceso.

El primero: Cuando la Sra. Hancock había acudido a su cita con Scott Hamilton, sentía una profunda angustia que la desequilibraba mentalmente.

El segundo: La Sra. Hancock estaba agotada físicamente, al borde del desmayo.

En principio, la carta de su editor cuestionando la autenticidad de su declaración en el contrato, la había alterado tanto como para comprender que alguien intentaba perjudicarla y que su libro quizá no negaría a publicarse. Le angustiaba la idea de tener enemigos que ni tan siquiera conocía y trataba desesperadamente de comprender sus razones. ¿A quién había podido perjudicar o disgustar hasta el punto de granjearse semejante odio?

Si hubiera podido reflexionar con objetividad habría podido comprender que viviendo con un negro se había enajenado a toda la raza blanca. Y que también se había enajenado a algunos negros por el hecho de pertenecer a una clase culta. Pero estaba lejos de entrever esas posibilidades.

Ni por un momento pensó que el enemigo en cuestión pudiera ser Scott. Se negaba a pensar que hubiera sido él porque era negro y porque había vivido con él. Que un negro con el que había convivido pudiera hacerle daño u odiarla, no se atrevía ni a pensarlo, pues si esto fuera posible no tendría ningún mérito ser blanco. Porque ella creía en su raza como creía en Dios. Sin embargo, una extraña sospecha la atormentaba sin que pudiera librarse de ella: que otros negros quizá no la quisieran. Pero ¿por qué? No lo veía claro y esta hipótesis incluso contradecía sus más íntimas convicciones.

Además, antes de reunirse con Scott, no había dormido en toda la noche.

Volvió al hotel a las cuatro de la mañana y, en efecto, se quedó en su habitación, pero en compañía de su ex marido, que estuvo con ella hasta una hora antes de que fuera a reunirse con Scott Hamilton en el Mónaco. Pero este punto exige una explicación.

Había pasado las vacaciones del mes de agosto con su ex marido y sus cuatro hijas en una villa en Capri. Lo había arreglado todo para estar sola con sus hijas, pero en el último momento su marido había insistido en acompañarlas. Había amenazado con impedir que fueran las niñas si no le permitía ir a él también.

Ella sabía que era capaz de hacerlo. Aunque la custodia de las niñas le correspondía durante las vacaciones, siempre podría encontrar una excusa que sería suficiente para los jueces belgas. Además estaba al corriente de su relación con Scott y podía utilizarlo en su contra.

Ella aceptó y estuvo a gusto con él.

Él parecía encontrarla más deseable que nunca y, en efecto, la deseaba más desde que se había enterado de su relación con un negro. La cortejó incesantemente, como si fuera para él una mujer nueva a la que quería seducir; se mostró solícito, galante y deseable.

Haber vivido sola en París y el haber descubierto la sensualidad permitió a la Sra. Hancock disfrutar de aquel cortejo. Por primera vez deseó sexualmente a su marido. No se le ocurrió, lógicamente, que esa nueva pasión que demostraba podía provenir en parte de que su marido creía que su libro, una vez publicado en los Estados Unidos, iba a proporcionarle mucho dinero.

Sólo Michele, la hija mayor, intervino para mantenerlos separados. Michele, que sentía por su padre un cariño poco normal, no quería que tocara a su madre. Los vigilaba constantemente y no los dejaba solos más de algunos minutos; incluso por la noche, cuando se despertaba, iba a sus habitaciones para cerciorarse de que no estaban juntos.

La ansiedad que les produjo esta situación estimuló su deseo. Parecían de esos amantes que tienen que burlar la vigilancia de la esposa.

El resultado fue que le pidió que se volviera a casar con él. La idea era seductora: él era rico y poseía la gran mansión de Dinant, la mitad de la cual le correspondía legalmente; ella estaba cansada de vivir sola y de trabajar; además deseaba vivir con sus hijas.

Cuando se separaron, finalizado el mes de agosto, le prometió que la iría a ver a París en cuanto pudiera. Obedeciendo entonces a un repentino impulso, ella le dio la llave de su habitación, diciéndole que la esperara allí cuando llegara y que no la fuera a buscar al hospital donde trabajaba. Cuando volvió a París pidió otra llave al recepcionista diciendo que había perdido la suya y a éste no se le había ocurrido mencionar el hecho en el juicio.

André Brissaud había llegado a París un sábado poco antes de las doce de la noche. En el momento en el que iba a llamar para que le abrieran, una pareja había entrado y aprovechó para subir, sin que lo vieran, directamente a la habitación de su ex mujer.

André había estado conduciendo cinco horas de un tirón y se sintió aliviado al encontrar la habitación vacía; se tumbó vestido en la cama y se durmió. Cuando llegó la Sra. Hancock, hacia las cuatro de la mañana, seguía durmiendo.

Habiendo reflexionado largamente su propuesta, la Sra. Hancock se sentía de nuevo presa de temores y dudas. Pero André Brissaud pronto la acalló con protestas de amor y juramentos de fidelidad. Se dedicó además a avivar su deseo y en poco tiempo recuperó el ascendiente sexual sobre su ex mujer que aceptó casarse con él por segunda vez si quedaba de nuevo embarazada.

Como acostumbraba a hacer antes de una noche de amor, André Brissaud había llevado una botella de vino que contenía algunas gotas del mismo afrodisíaco que, pocas horas más tarde, mataría a la Sra. Hancock. Bebió de cuando en cuando y la convenció para que hiciera lo mismo. Hicieron el amor cinco veces, lo que hubiera sido imposible sin el estimulante.

Al principio deseaba profundamente quedarse de nuevo embarazada, pues deseaba tener un último hijo.

Sin embargo, el exceso le produjo una sensación de humillación y, de nuevo, se sintió obscena y envilecida. Estaba tan agotada que se sentía débil de espíritu. Cuando André se fue se vio asaltada por los mismos temores y las mismas angustias que ya había conocido anteriormente. Estaba tan deprimida que por un momento pensó en el suicidio, porque la muerte le parecía preferible a las desgracias de su primer matrimonio. Naturalmente no podía darse cuenta de que su estado de ánimo estaba condicionado por su fatiga física.

Cuando fue a ver a Scott Hamilton sentía gran necesidad de consuelo. Necesitaba su amor y su bondad para recuperar su propia estima, la dignidad y el honor. Estaba segura de que Scott la seguía respetando y estaba convencida de que, a pesar de todo, la seguía amando. Su marido había excitado su pasión y había aprovechado para poseerla brutalmente; de Scott sólo deseaba ternura.

En su libro había escrito: «Las mujeres son tan tontas: son tan vulnerables a la ternura».

Estaba segura de que Scott iba a mostrarse tierno con ella. Además, quería convencerse de que todos los negros eran tiernos con las blancas.

Por su parte, Scott estaba muy alterado porque se sentía culpable. Cuando ella lo había llamado por teléfono había comprendido inmediatamente que era Roger Garrison el que había escrito al editor, pues Roger Garrison era la única persona a la que le había hablado de su convenio con la Sra. Hancock en lo referente a los beneficios del libro.

Incluso aunque no le hubiera hablado de ello estaría seguro de que Garrison era el autor de aquella carta, Scott sabía que Roger envidiaba en secreto su vida mundana, los éxitos que le suponía con las mujeres blancas de alta sociedad y su vida aventurera y desprovista de responsabilidades. Roger provenía de un ambiente muy humilde y sólo había triunfado uniendo un trabajo duro a un talento excepcional. Odiaba a los otros negros que, creía él, gozaban de las recompensas de la vida sin haber luchado. Scott sabía que Roger lo consideraba un poco como una especie de chulo. Roger también lo odiaba porque ridiculizaba a Stella Browning, su esposa negra; por su relación con la señora Hancock y, sobre todo, por el amor y el respeto que sentía por esta última.

Además, Roger odiaba a la Sra. Hancock porque notaba que ella lo trataba con cierta condescendencia. Habría podido superar ese odio, incluso la habría llegado a aceptar, pero la idea de que ella lo despreciaba lo ponía fuera de sí. No podía imaginarse que la Sra. Hancock no pensaba nunca en él, a no ser para compadecerlo.

Cuando la Sra. Hancock rompió con Scott, Garrison deseó que Scott se vengara de ella. Por todo tipo de medios indirectos trató de incitar a Scott para que hiriera y humillara a la señora Hancock propalando rumores malintencionados susceptibles de ocasionarle dificultades en su trabajo en el hospital y con los americanos de París.

Scott se negó y Garrison detestó más profundamente a la señora Hancock.

Por esto, más que por cualquier otra razón, Scott le pidió a la Sra. Hancock que se viera con sus amigos.

En el Mónaco la Sra. Hancock le contó lo que había sucedido entre ella y su marido y le comunicó su sentimiento de repugnancia. Aunque se sintiera humillado por su papel de confesor, Scott hizo todo lo posible para tranquilizada, afirmando que todo podía terminar bien. Si tenía otro hijo, éste llenaría su vida. Ella deseaba tanto vivir con sus hijas que, hiciera lo que hiciera su marido, su presencia le bastaría. Madre, ante todo, ahora necesitaba tener a sus hijos al precio que fuera. No debía inquietarse por las costumbres sexuales de su marido.

Trató de calmarla, de tranquilizada. Pero en aquel momento no sentía una preocupación real por ella, pues se había dado cuenta de que ya no contaba para él.

Si la llevó a su habitación para que se viera con sus tres amigos fue sólo con la intención de que reafirmara su confianza en los negros. No sabía en aquel momento por qué le parecía tan importante, pero era un poco como si hubiera querido defender la dignidad y la integridad de su raza. Pues no dudaba que sus amigos la tratarían con la halagadora solicitud que los negros inteligentes muestran hacia las blancas de buena sociedad.

En esa época, Shelly Russell tenía una relación con una americana blanca divorciada, madre de dos hijos. Y Ted Elkins era novio de una blanca culta.

El hecho de que dos de los amigos de Scott sintieran amor y respeto por mujeres parecidas a ella hizo que la Sra. Hancock volviera a sentir confianza y seguridad. Sentía gratitud hacia aquellos negros porque reconocían las valiosas cualidades espirituales de las esposas que se habían negado a ceder a la servidumbre conyugal. Respetando su sensibilidad, la conmovían su ternura y su compasión, y el calor de su emoción y de su amabilidad le procuraba una sensación de total seguridad.

Cuando se sintió algo borracha no tuvo ningún pudor en tumbarse en la cama para dormir un poco. Notaba que la trataban como a una amiga y, a su vez, empezó a pensar en ellos como amigos.

No se imaginó que había podido herir al muy susceptible Ted Elkins prestando una atención demasiado exclusiva a Scott y a Shelly y descuidando sus intentos de conversación y los de Cesar Gee. Ted pensaba que aquella actitud estaba condicionada por el hecho de que Cesar y él tenían un tipo negroide más acusado que Scott y Shelly, y dedujo que la Sra. Hancock era profundamente racista.

Naturalmente, Ted Elkins no sospechaba que, debido a su estado, no estaba en condiciones de escuchar sus brillantes análisis políticos. Sabía, por haberlo oído decir frecuentemente, que la Sra. Hancock era inteligente y culta, así que concluyó que si lo ignoraba sólo podía ser a causa de sus prejuicios racistas.

Las razones de la actitud de la Sra. Hancock eran sencillas: conocía a Scott y era sensible a las palabras interesantes y al humor de Shelly que le permitían relajarse, que era lo que más necesitaba.

Los cuatro hombres conocían la existencia de la botella de jerez que contenía polvo de cantárida. Un periodista americano blanco la había llevado y les había advertido de su nocividad. Sabían que Scott hacía experimentos para encontrar la mezcla ideal. Cuando la hubiera encontrado, quería dar una gran fiesta interracial regada con el jerez para constatar maliciosamente sus efectos.

Fue, pues, por despecho —espontáneo, no premeditado y únicamente inspirado por un reflejo racial— por lo que Ted tendió aquella botella a la Sra. Hancock cuando, una vez que se despertó, la vio buscar con los ojos la botella de la que había bebido anteriormente. Ted no tenía ninguna intención de hacerle daño e ignoraba los peligros de una dosis excesiva. Había querido simplemente empujarla a los brazos de Cesar Gee donde ella perdería el control y, como se había imaginado que ella pensaba que Cesar era como un mono, tenía ganas de ver lo que su deseo sexual le inspiraba para seducir a aquel mono.

Ted sabía, naturalmente, que Scott le habría impedido hacer aquello si se hubiera dado cuenta, igual que se habría opuesto con fuerza a cualquier cosa que pudiera humillar a la Sra. Hancock. Había, pues, esperado que Scott, que se había levantado para ir a abrir la ventana, estuviera de espaldas, para darle la botella a la Sra. Hancock.

Cesar Gee no se había enterado de nada.

Shelly Russell lo había visto todo, pero Ted lo conocía de sobra como para saber que no haría nada por impedírselo. Tras el respeto que Shelly demostraba a las mujeres blancas de la clase de la Sra. Hancock, se escondía un desprecio tan profundo como el de Ted. Shelly también ignoraba que el afrodisíaco pudiera ser mortal. Se limitó a intercambiar un guiño con Ted, y luego a contemplar a la Sra. Hancock con sorna cuando se sirvió la bebida.

En aquel momento, la Sra. Hancock pensaba en ese fragmento memorable de la novela El puente de San Luis en el que la abadesa, madre María del Pilar, al descubrir la inesperada humildad que se ocultaba tras la orgullosa y egoísta marquesa de Montemayor dice: «Ahora has de saber, por fin, que en todas partes puedes esperar la gracia».

Luego lo intentaron todo desesperadamente para salvarla. Incluso rezaron en silencio para que viviera. El pánico les había impedido ir a buscar un médico, pero un médico no habría podido salvarla: estaba demasiado agotada física, psicológica y espiritualmente para intentar el menor esfuerzo contra la muerte. Sólo deseaba franquear la ventana y precipitarse a la muerte. En sus últimos momentos no deseó ni un instante volver a la vida, pues la vida que había sido la suya no le parecía deseable.

Los sorprendentes frutos del miedo

El miedo, y sólo el miedo, empujó a los cuatro acusados a ocultar el hecho de que había sido Ted Elkins quien había dado la bebida fatal a la Sra. Hancock. No fue un sentimiento de lealtad hacia Ted ni un sentimiento de solidaridad racial el que lo motivó, sino el miedo más natural nacido de la certeza de que, a excepción de los negros americanos, nadie querría ver en el gesto de Ted el resultado de un puro y simple despecho.

Si hubieran pensado que podían convencer a un jurado blanco, en cualquier lugar del mundo, de que Ted era el único culpable, los otros tres acusados habrían declarado contra él.

Pero estaban tan condicionados por su cultura y, sobre todo, por los prejuicios de la raza blanca que atribuye siempre el crimen de un único negro a toda su raza, que no podían ni imaginar que un jurado blanco fuera capaz de creer en su inocencia.

Para ellos declarar al tribunal que Ted había dado aquella botella a la Sra. Hancock a propósito equivalía a decir que todos habían colaborado en la acción. Su confesión habría sido considerada como la confesión de que habían dado el afrodisíaco a la mujer para violarla. Y nadie querría creer que no la habían violado realmente. Por el contrario, si decían que había bebido la mezcla por error o deliberadamente, sería difícil demostrar que mentían, aunque no los creyeran.

Les había parecido que era preferible, en tanto que negros, negar en bloque todas las acusaciones que les hacían y negarlas totalmente.

Lo más curioso es que Roger Garrison no hubiera pensado desde el primer momento, incluso instintivamente, en la posibilidad de esa actitud, lo que no hubiera dejado de hacer antes de ir a vivir a Francia. Habría debido pensar inmediatamente que los negros americanos se habían visto tan condicionados por la injusticia, que querían hacer gala de inocencia incluso contra toda evidencia. Es lo que cuenta la historia del esclavo sorprendido robando un pollo. «¿Por qué has cogido ese pollo?», pregunta el amo. El esclavo lo mira inocentemente y responde: «¿Qué pollo, señó?».

También fue el miedo lo que impidió a Scott Hamilton revelar que la Sra. Hancock había recibido la visita de su marido la noche anterior a su muerte: el miedo a no ser creído y el no poder aportar pruebas.

Scott no podía con la pena y la humillación que habría sentido al confesar que la Sra. Hancock, su amante, le había contado que acababa de hacer cinco veces el amor con su ex marido antes de reunirse con él. Le habrían interrogado sobre cuál era su relación con ella. ¿Era su confesor? ¿Acaso era pederasta para gozar por persona interpuesta? Y sus amigos habrían podido preguntarle con qué derecho, teniendo en cuenta eso, les había pedido que la trataran con respeto, incluso con deferencia.

Costara lo que le costara, Scott no podía confesar públicamente que después de que la Sra. Hancock le hubiera confesado lo que había hecho la noche anterior con su ex marido, había seguido considerando necesario convencerla de la dignidad y la integridad de su raza haciendo que se viera con sus amigos. Incluso crucificado, no se hubiera atrevido a gritar al mundo que la estima de la Sra. Hancock tenía para él importancia, simplemente porque era blanca, americana y porque pertenecía a la clase superior. Y esto porque Scott era medio blanco, medio americano y medio burgués.

Roger Garrison no consideró de interés confesar que él era el autor de la carta al editor de la Sra. Hancock. Le fue fácil convencerse a sí mismo de que este hecho no tenía ninguna importancia en el proceso.

En cuanto a Scott evitó mencionar ese hecho porque no tenía la prueba formal y porque no servía para nada implicar a otro negro. Y además tampoco le importaba demasiado que el autor hubiera sido Roger o cualquier otro.

Se comprenderá fácilmente por qué André Brissaud no fue espontáneamente a declarar. Era blanco y los acusados negros. ¿Era razonable declarar a favor de negros acusados de haber violado y matado a una blanca, para colmo su antigua esposa? ¿Qué pensarían de él si confesaba que todavía deseaba a una mujer que lo había abandonado por un negro? Por sí mismo y por su familia, deseaba evitar este escándalo suplementario. Y ¿habría un solo blanco en el mundo que reprobara su actitud?

Hipótesis

Suponiendo que Roger Garrison hubiera descubierto la prueba que faltaba, que hubiera podido aportarla a quien correspondiera, y que no hubiera conseguido modificar la sentencia, habría dispuesto al menos de un hecho sustancial para confirmar su hipótesis, según la cual toda condena de un negro por violación de una mujer blanca forma parte de un plan destinado a mantener la supremacía blanca.

Pero como Roger Garrison no descubrió esta prueba, nos vemos limitados a formular conjeturas.

¿Los hechos que hemos aportado habrían sido considerados como concluyentes en un nuevo proceso? ¿Habrían bastado para convencer a un jurado compuesto por blancos de la inocencia de los cuatro acusados negros? ¿Habrían convencido a las personas de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de la inverosimilitud de aquella violación? ¿O bien el nuevo veredicto habría sido parecido al primero y la opinión pública mundial habría seguido siendo la misma?

Cualquiera que hubiera sido el resultado es posible hacer una suposición. La conciencia de los hombres habría tenido que tomar en consideración ese elemento caritativo que es la duda. Nadie habría osado poner un dedo acusador sobre todos los negros diciendo que, en potencia, eran culpables de violación. Y los hombres habrían podido preguntarse qué crimen es mayor: la violación o la condena por violación de un inocente, víctima de prejuicio racial.

Esto habría hecho progresar, sin duda, el concepto de que todos los hombres, de la raza que sean, deben reivindicar su parte de culpabilidad en el mayor crimen de la humanidad: la falta de humanidad del hombre por el hombre.

Pues ésta es la verdad: todos somos culpables.