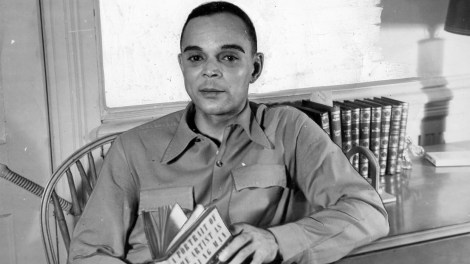

Chester Himes

Scott Hamilton

Scott Hamilton era el mayor de los acusados y el único de ellos al que París no le atraía en absoluto. Nunca había encontrado, en ninguna parte, un lugar que le conviniera y ahora ya era demasiado tarde para encontrarlo.

Scott Hamilton era un soñador. A los cuarenta y seis años que tenía en el momento del proceso, seguía siendo tan soñador como cuando era pequeño. Ninguno de sus sueños llegaba a realizarse, pero lo que contaba para él era el sueño en sí, no su realización.

La razón principal que tenía Scott Hamilton para detestar París era que París hacía sufrir a los soñadores: esta ciudad no sólo destrozaba los jóvenes sueños un poco locos que le traían en ofrenda a cada instante, sino, sobre todo, que aniquilaba en los soñadores la misma facultad de soñar. En París todo estaba cambiado o deformado, o bien cada cosa recuperaba su verdadera forma o su verdadero significado, lo que resultaba igual de destructor. El amor se convertía allí en sexualidad; las aspiraciones en ambición. El éxito se jugaba a una sola partida y, sobre todo, en el momento de ir a la cama donde cada parisino, dicen, consigue su reputación. Se negociaba un sueño de felicidad contra una noche de amor.

Aunque hubiera sido amigo de Scott Hamilton durante más de quince años, Roger Garrison nunca había descubierto que era fundamentalmente un soñador. Un día que hablaba de él con Shelly Russel, Roger Garrison dijo que Scott Hamilton había llegado demasiado tarde a París, pues era muy difícil, si no imposible, que un hombre de su edad se adaptara a la vida parisina. Cansados, nerviosos, hastiados y cínicos como eran, París se les parecía demasiado. Y la gente es siempre más intolerante con sus vicios cuando los encuentra en los demás.

Una cosa era cierta: de los tres años y medio que Scott Hamilton había pasado en Europa, había dedicado uno a París sin tan siquiera aprender los rudimentos de la lengua francesa. Ni estúpido ni inculto —tenía una licenciatura en filosofía— sentía una profunda antipatía por París.

Aparentemente, Scott Hamilton no tenía nada de soñador; parecía uno de esos militares de carrera del Imperio británico que han pasado la vida en los puestos fronterizos de las Indias coleccionando disenterías, fiebres amarillas y enfermedades mentales; o bien uno de esos militares que, al este del Mississippi, son rechazados por las dos razas y padecen el exilio y la indigencia en granjas cubiertas de polvo amarillo. Alto, delgado y seco, tenía rasgos cadavéricos de anglosajón, mirada fija y vacía y tez color arcilla. En Europa, sólo sus cabellos crespos con reflejos herrumbrosos que escaseaban en la coronilla, denunciaban su ascendiente negro.

Excepto cuando controlaba la expresión de sus gestos o los fijaba en una sonrisa indulgente, parecía estar siempre al límite de sus fuerzas físicas con la boca torcida hacia la derecha en una espantosa mueca. Se aburría con tanta facilidad en público que, inconscientemente, frenaba a las personas presentes con su aspecto ceñudo y cansado.

Sin embargo, era considerado como un hombre distinguido. Se vestía siempre con mucho gusto. Además no parecía pertenecer a ninguna de las razas o nacionalidades de la gente con la que estaba, de modo que podía pensarse que no venía de parte alguna. Se le consideraba una persona atractiva o, por lo menos, interesante.

Scott Hamilton tenía, no obstante, un origen muy preciso. Como consecuencia de un error que no se había molestado en corregir, su pasaporte decía que había nacido en Nueva York y que su profesión era publicista.

En realidad, había nacido en Charleston, Carolina del Sur, y era el benjamín y único varón de un pastor presbiteriano, padre de cinco hijos. Su familia se había instalado en Denver, Colorado, cuando él tenía cuatro años y había crecido en el barrio negro de Five Points. Después de haber cursado estudios secundarios en un colegio reservado a negros se había licenciado en filosofía por la Universidad de Denver, seis años más tarde. Había estudiado filosofía —porque no quería ser pastor ni ejercer ninguna otra profesión y porque era el mejor medio para embaucar a su padre, que siempre había sentido profunda admiración por los filósofos griegos de la Antigüedad.

La familia Hamilton vivía en un gran presbiterio de paredes de ladrillos; era una hermosa villa rodeada por un inmenso jardín lleno de arriates abandonados, de árboles frutales descuidados, de bancos de madera podrida y de estatuas rotas. Este jardín tenía también una hamaca, en excelente estado, donde al padre le gustaba meditar.

Scott Hamilton había sido mimado por sus hermanas, por su madre, por los fieles de la congregación, por los jugadores, los ganchos y todo el hampa de Five Point; también lo había sido por los blancos de Denver, fascinados por el aspecto «tan blanco» de aquel niño con extraño pelo de negro.

Su cabello era herencia de su madre, que era lo que los negros llaman una «hermosa mulata con el pelo feo». Los cabellos de su padre, por el contrario, eran lisos y castaños. En verdad su padre habría podido pasar por blanco si no hubiera tenido ojos marrón oscuro, casi negros. Alto y delgado llevaba con seriedad una barba que lo hacía parecerse notablemente a Abraham Lincoln.

La madre del reverendo Hamilton, cuyo nombre de soltera era Sara Fairfax, había empezado en los últimos años de su vida a escribir la historia de las ramas de raza negra de las familias Hamilton y Fairfax. Según aquel documento cuyas fuentes no eran más que rumores, el reverendo Hamilton descendía en línea directa del famoso hombre de estado americano Alexander Hamilton y sus antepasados eran varios mestizos de la mejor sangre de Inglaterra unida con algunas gotas de sangre real africana. Por lo que a Sara respecta era la verdadera hija de un gran hidalgo del Sur, héroe de la Guerra de Secesión y propietario de plantaciones y de esclavos, el mayor James George Fairfax, de los Fairfax de Carolina del Sur, cuyo antepasado en línea directa no era otro que Thomas, tercer barón Fairfax, el gran parlamentario y general inglés del siglo XVII. La madre de Sara Fairfax era una esclava, pero era hija del contramaestre irlandés del mayor Fairfax y de una hermosa india. Aunque nacida esclava, ya que su madre lo había sido a pesar de ser hija de contramaestre, el padre de Sara le había permitido, así como a sus cinco hermanos, que llevara sus apellidos. Prácticamente todos los Fairfax de raza blanca de Carolina del Sur, cuna de esta familia, tenían parentesco de consanguinidad pero naturalmente ella nunca hubiera confesado tal cosa a no ser a alguno de sus cercanos.

Incluso teniendo en cuenta el romanticismo, por otra parte muy lógico, que rodea siempre el linaje de las mujeres esclavas que han llevado en su vientre al hijo de su amo —también la inclusión entre sus antepasados de Alexander Hamilton—, todos los hechos que había relatado eran exactos.

La mujer del reverendo Hamilton, la madre de Scott, no reivindicaba tan ilustres antepasados. Tenía sangre blanca, incluso mucha, como bien podía apreciarse, sin que le preocupara de dónde le venía.

Scott Hamilton, en vez de estar orgulloso de sus antepasados blancos, estaba un poco avergonzado. Esa sangre blanca que le había venido por vía ilegítima, fuera cual fuera la distinción, de sus orígenes, para él procedía tanto de una línea de putas como de una línea de lords.

Siempre había odiado sus cabellos especialmente y ya que no había medio de alisarlos para armonizarlos con su color, hubiera preferido tener una piel negra, para que armonizara con sus cabellos crespos.

Consecuentemente, cuando acabó los estudios había preferido frecuentar el hampa a la que le importa un bledo todo eso y, a escondidas de sus padres que le creían corredor de una compañía de seguros para negros, se había hecho recaudador de apuestas para las loterías clandestinas que proliferaban en el barrio negro.

Como ganaba dinero, Scott Hamilton empezó a llevar ropa cara y a mezclarse en la vida nocturna de Five Points. Conoció así a una chica de diecisiete años, Stella Browning, que cantaba en uno de los cabarets del barrio. De buena figura, sensual y depravada hasta la médula, Stella era una guapa moza de pelo negro y piel color café con leche. Por abandonar a un hijo ilegítimo que había tenido a los quince años había pasado un año en un reformatorio. Cuando Scott la encontró, además del canto, ejercía como aficionada la profesión de puta y tenía tres amantes: dos negros y un blanco. Pero tenía una voz espléndida.

Este encuentro tuvo lugar en 1936, cuando Scott tenía veintiséis años. Y se casó con Stella como por desafío, a no ser que hubiera sido como revancha contra sus antepasados blancos.

Scott se convirtió así en el empresario, el marido, el amante y el chulo de Stella y, de ciudad en ciudad, la paseó por todo el país. Le enseñó buenos modales, le enseñó a vestirse, a «comportarse como una mujer de mundo cuando no se es tal cosa», y le hizo dar clases de canto. Supo dirigir su carrera y luego, cuando aquel trabajo resultó demasiado para él, la llevó a una de las grandes agencias de teatro americanas, que empezó por reclamar el tercio del cachet.

Durante la guerra Scott Hamilton se libró del servicio de armas alistándose como voluntario para poder trabajar como empresario del Teatro del Ejército. Aprovechó para valorizar el talento de su esposa y hizo que actuara tantas veces como fuera posible. Al finalizar la guerra el nombre de Stella era conocido en el mundo entero. Con los discos, los cachet en los nigth—clubs y las películas, no ganaba en aquel momento menos de ciento cincuenta mil dólares al año. Los impuestos, el porcentaje de la agencia y gastos diversos dejaban la suma en cincuenta mil dólares, pero de todas formas seguía siendo una fortuna.

Scott Hamilton trató entonces de introducir a Stella en la alta sociedad negra, sociedad a la que pertenecían, tanto por parte de su padre como por parte de su abuela, todas las ramas negras de los Hamilton y de los Fairfax diseminadas por la Costa Este de Boston a Charleston. Stella, de todas formas, se dio cuenta rápidamente de que su familia política no favorecía nada su carrera y rechazó su condescendiente patrocinio. Los mandó a tomar vientos, con toda claridad, como si todos fueran de la misma calaña que ella.

Después de aquel escándalo Scott se avergonzó de su mujer; se separaron pero sin divorciarse, para simplificar las cosas. Stella otorgó a Scott una pensión de cinco mil dólares al año y él pasó a formar parte de la categoría de los hombres mantenidos.

Cansado y asqueado de la vida salió por vez primera de los Estados Unidos en 1953 y se fue a Europa.

En el barco conoció a la Sra. Hancock. Era todo lo que su mujer no era: blanca, inteligente, diplomada por el Smith College; descendía de uno de los emigrantes del Mayflower —colmo de la aristocracia para un americano— y había nacido en Boston. Además había fracasado en la única cosa que había emprendido: el matrimonio.

Era desgraciada, estaba sola, perdida.

Tenía hijos de los que estaba separada.

Deseaba hacer carrera como escritora.

Se enamoró de ella.

Y ella se enamoró apasionadamente de él. Más tarde le confesó: «La primera vez que vi tus ojos supe que eras el único hombre para mí».

Un mes más tarde, ella abandonó a su marido, pidió el divorcio y fue al encuentro de Scott a París.

Scott la llevó a una pequeña villa del sur de Francia y ella pudo descansar y relajarse. La llamaba Lisbeth.

Mientras estaban en la villa, Stella desembarcó en París con un contrato. Cuando se enteró de que Scott había ido a la Costa Azul con una mujer blanca, le escribió para que fuera a pasar quince días con ella a París. Él no le contestó.

Dos meses más tarde, Scott llevó a Lisbeth a Londres para que trabajara en su libro. Cuando ella empezó a quejarse de la niebla y del frío se fueron a Mallorca.

Stella suspendió el pago de la pensión. No hacía seis meses que estaban en Mallorca cuando el dinero empezó a faltarles. Lisbeth le propuso escribir a su marido pero Scott se opuso. Ella no quiso pedir nada a su familia.

Scott pidió dinero a su esposa negra para seguir viviendo con su amante blanca. Stella mandó la cantidad necesaria para que pudieran volver a París. Cuando llegaron Stella citó a Scott y le ofreció cinco mil dólares al contado, más el billete de vuelta a los Estados Unidos para Lisbeth, con la condición de que se librara de ella. Lisbeth le aconsejó que aceptara las condiciones. Ella regresaría a Boston y trataría de publicar el libro. Si lo conseguía, volvería a París. Mientras tanto ya habría conseguido el divorcio y él, por su parte, podría también intentar divorciarse para desbaratar los planes de Stella.

Una vez que Lisbeth regresó a Boston, Scott fue a vivir a Londres. Al cabo de dos meses, no pudo soportar más tiempo la separación y cogió el barco para Nueva York.

En América no podían vivir juntos. Lisbeth residía en Boston con su familia. Scott en Nueva York, en un hotel. Gastaron lo que quedaba de los cinco mil dólares en idas y venidas.

Cuando Stella se dio cuenta de que Scott no había roto con Lisbeth, le cortó de nuevo el suministro. En julio Lisbeth volvió a Europa para pasar las vacaciones de verano con sus hijos, Scott tuvo que esperar a diciembre para conseguir el dinero suficiente para reunirse con ella.

Todos los detalles del final de esta relación habían sido expuestos durante el proceso: su nuevo intento de vida en común, su última separación, la carta del editor respecto a la participación de Scott en la creación de la novela, su cita en el Mónaco, la muerte de Lisbeth.

Los descubrimientos de Roger Garrison

Roger Garrison no descubrió nada que no se conociera o no se supusiera. No encontró ninguna revelación sensacional; no encontró hechos nuevos ni pistas nuevas.

El argumento en virtud del cual los cuatro acusados eran seres inferiores —incluso si, como es probable, se consideraban negros superiores— era irrefutable. Garrison había reunido bastantes pruebas para demostrar que no había diferencia fundamental entre su educación, su cultura, su inteligencia, su moral y las de un blanco de cualquier nacionalidad. Pero sabía que tales pruebas no iban a ser consideradas como convincentes. Para convencer a toda la raza blanca de la no inferioridad de aquellos cuatro negros habría tenido que aportar una prueba evidente de su superioridad como hombres, pero no lo consiguió.

Los argumentos que había reunido para probar la inverosimilitud de la violación no eran concluyentes. No podían convencer más que a las personas ya convencidas. Y además Garrison estaba especialmente sorprendido y contrariado porque, a excepción de Cesar Gee, los acusados eran todos negros inclinados a admirar a las americanas blancas de alta sociedad. Quizá las deseaban en sus sueños, quizá soñaban con casarse con una, pero la idea de violación no se les pasaba por la imaginación. Sin embargo, en vez de establecer la inverosimilitud de tal violación, Garrison sólo consiguió convencerse a sí mismo de la inocencia de los acusados y convencerse de que los médicos encargados de la autopsia habían mentido al sostener la tesis de la violación —mentira que consideraba no sólo posible sino incluso natural, teniendo en cuenta las circunstancias. Secretamente había esperado poder considerar que los acusados eran culpables pero de una cultura tan superior como para que esta hipótesis pareciera inverosímil. Igual que la impresión que tenían los funcionarios coloniales británicos: decían que encontraban a las negras no sólo poco deseables, sino odiosas y, sin embargo, vivían rodeados de descendientes mulatos.

Roger Garrison disfrutaba, además, al ver a la raza blanca sufrir la violencia que había perpetrado y lamentaba que no fuera éste el caso. Roger Garrison tampoco había encontrado nada para sostener su hipótesis, según la cual toda condena a un negro por violación de una blanca era fruto de un proceso político basado en el racismo internacional y destinado a mantener la raza negra bajo yugo. Para él, este hecho era indiscutible. Creía igualmente que Francia imitaba a los Estados Unidos en la vía del racismo por una estrategia política encaminada a reconciliarse con ese país en asuntos como el Canal de Suez y la Guerra de Argelia. Pero no había encontrado ninguna prueba concreta susceptible de convencer a la opinión mundial. Después de todo, los que estaban al corriente de las ramificaciones políticas del racismo no lo ignoraban, pero no había podido ilustrado de manera que pudiera convencer a las masas.

Lo que más lo desesperaba era no haber conseguido establecer una relación concluyente entre la condena de los cuatro acusados y un plan premeditado que habría explicado el que su fracaso literario hubiera sido igualmente manipulado para mayor gloria de la causa racista.

El mundo entero sabía que los acusados pertenecían a la élite de su raza; además, ¿no poseían, a excepción de uno, sangre de la raza superior? Pero, ya que habían cometido el crimen de violar a una blanca, ¿qué podía el mundo esperar del resto del vulgar rebaño de raza negra que no habían recibido la bendición de un poco de sangre blanca?

Si había intentado establecer un paralelismo con su propio caso para apoyar su argumentación, ¿no le podrían preguntar qué lo hacía diferente de los otros negros superiores?

Finalmente, tuvo que concluir que su investigación había fracasado.

Los errores de Roger Garrison

Hemos de señalar cierto número de errores de bulto cometidos por Garrison tanto en la idea como en el desarrollo de su investigación.

En primer lugar, su tendencia a considerarse como algo diferente a un peón en el juego político francés.

En segundo lugar, Garrison no habría debido subestimar el hecho de que la tesis de la violación de la Sra. Hancock no había convencido a la mayor parte del público. En realidad, sólo era aceptada por los más ignorantes.

En tercer lugar, poca gente culta era capaz de no ver motivos políticos en la condena por violación de los negros en general.

Finalmente, Garrison no se había preocupado suficientemente del tipo de relación existente entre los acusados. Había cometido el error, tan común entre los blancos, de creer que los negros se querían necesariamente unos a otros. La idea de que uno de los cuatro acusados, al menos, pudiera haber mentido o incluso pudiera sentir por los otros un odio profundo, curiosamente, no se le había ocurrido.

Garrison dio muestras, además, de una falta de curiosidad verdaderamente desconcertante respecto a lo que había sucedido en la habitación. ¿Había la Sra. Hancock tomado el afrodisíaco accidentalmente, como había sostenido la defensa, o bien la habían obligado a ello como afirmaba la acusación? Incluso, ¿por qué no podría haberlo tomado voluntariamente? Posibilidad con la que nadie había contado. ¿Lo había tomado para estimular su apetito sexual? ¿Para suicidarse?

El error fundamental de Garrison había sido considerar irrelevante la culpabilidad o la inocencia de los acusados, como si no tuviera ninguna importancia.

Garrison tenía tanta costumbre de considerar a la raza blanca dominante como responsable de los crímenes cometidos por la minoría negra, que había ignorado totalmente el principio fundamental de moralidad de toda sociedad democrática, a saber, la suposición previa de inocencia.

Si desde el principio hubiera considerado la inocencia de los cuatro acusados habría comprendido que el problema más importante manifestado en este proceso —el que condenaba más radicalmente la doctrina de la supremacía de los blancos—había quedado sin respuesta.

El problema, en efecto, no era saber si la Sra. Hancock había sido violada y asesinada.

El problema era saber cómo había podido llegar a encontrarse sola, en aquel hotel, con cuatro negros, si suponía que los negros podían violarla.

¿Por qué había aceptado ir a aquella habitación? Los racistas no habían contestado a esta pregunta.

Garrison se habría quedado estupefacto si le hubieran dicho que esta pregunta era la única que la sociedad blanca dominante nunca ha planteado desde que condena a los negros por violación de mujeres blancas —la única que nunca ha planteado y que nunca planteará.

Garrison, naturalmente, conocía la amarga anécdota que se contaban frecuentemente los negros americanos del Ouartier Latin: no había método más infalible para convencer a una blanca americana de que se acostara con un negro, sobre todo si era procedente del Sur, que acusarla de tener prejuicios raciales, o bien preguntarle si tenía miedo de que el color negro destiñera al frotar, o desde hacía cuánto tiempo no hacía que linchaban a un negro.

Sin embargo, no se le pasó por la cabeza establecer una relación entre esta pérfida historia y el hecho de que la lucha desesperada llevada por la raza blanca por la supremacía podía hacer a las mujeres blancas cada vez más vulnerables, que el hecho de mantener la dominación blanca a base de perseguir a los negros podía dejar a la mujer blanca tan desarmada con respecto a la persecución de los negros como lo estaban éstos con respecto a los blancos.

Si lo hubieran pensado habría podido desembocar en una perspectiva muy plausible, a saber, que a la espera de que llegara a su fin el largo combate, tortuoso y perdido de antemano, que los blancos habían emprendido para mantener su dominación, la mujer blanca podía servir, hasta cierto punto, para cubrir los gastos de la batalla.

La indiferencia de Garrison respecto a la inocencia o culpabilidad de los acusados explicaba que no se hubiera dedicado a una investigación profunda de la vida de la Sra. Hancock y de su relación con Scott Hamilton. Garrison se había contentado con suponer que la Sra. Hancock se parecía a todas las americanas que deseaban sexualmente a los negros, y que había ido a París, como las demás, para satisfacer ese deseo, abandonando marido e hijos con el único propósito de compartir la cama de Scott Hamilton.

Roger había encontrado a la Sra. Hancock en 1953, poco tiempo después de que ella se hubiera reunido con Scott en París por vez primera. Scott la había llevado a casa de Garrison, del que ella nunca había oído hablar antes, y su primera impresión había sido desastrosa.

Garrison siempre se encontraba mal a gusto y con sentimiento de inferioridad cuando estaba en presencia de una americana blanca de la clase de la Sra. Hancock. Como era consciente de ello se ponía furioso, pero no conseguía superarlo. No podía dejar de comparar sus modales respectivos, su limitada educación de miserable oprimido de Alabama con la mejor educación americana.

Además, la Sra. Hancock era tan claramente superior a su esposa francesa, de origen modesto, que la comparación le había resultado como un insulto personal.

En consecuencia, Garrison se había mostrado imperdonablemente maleducado y grosero pero cuando se dio cuenta de que la Sra. Hancock lo tomaba como si fuera su comportamiento habitual nunca pudo perdonárselo.

Pensar en la Sra. Hancock era penoso y humillante para Roger, por tanto, la había ignorado sistemáticamente en su investigación.

Si hubiera actuado de otra manera sin duda se habría preguntado: pero, ¿por qué fue a aquella habitación? Una mujer no puede ser violada en su ausencia.

Incluso habría podido preguntarse lo que los franceses habrían respondido a esta pregunta referida a una francesa. ¿Qué explicación habrían dado a la tesis de la supremacía blanca que pudiera ser más convincente que la de los americanos? Y si no, ¿los suecos habrían podido ofrecer una más válida que la de los alemanes?

Mucha gente en el mundo conoce la respuesta. Blancos y negros. Gente de todas las razas.

Pero de las cinco personas afectadas por este caso, solamente dos la conocen con exactitud: Scout Hamilton y la Sra. Hancock.

La señora Hancock

La Sra. Hancock era una víctima de esa sociedad blanca cristiana que nunca ha respetado las leyes morales que ella misma ha marcado. Era la infortunada víctima de un código moral promulgado por la raza blanca para beneficio exclusivamente de los blancos, una doctrina moral sólo rechazada por la raza blanca.

En una sociedad en la que la falta de humanidad de los hombres se ha convertido en algo normal y en la que se inflige al prójimo, sin razón ni necesidad, daño mental o afectivo, la Sra. Hancock creía que el mundo estaba lleno de pecados. Había sido educada por una tía que le había enseñado desde pequeña que el mayor pecado era hacer daño a los demás gratuitamente, y la Sra. Hancock lo seguía creyendo en el momento de su muerte.

La Sra. Hancock, en el fondo de su corazón, era una puritana; además había recibido educación para serlo y habían gastado una fortuna para que así fuera. Le habían enseñado a creer en Dios y en la bondad, incluso aunque desease ser mala. La Biblia era para ella una fuente de alegría y de consuelo pero habían omitido enseñarle que, en su cultura blanca y cristiana, esas creencias eran objeto de burla.

Por línea paterna descendía de aquel John Hancock que había sido uno de los firmantes de la Declaración de Independencia.

Su madre podía hacer remontar su linaje hasta un hugonote que había dejado Francia para ir a Inglaterra en el siglo XVI y cuyo hijo mayor había sido uno de los ciento dos separatistas de la Iglesia de Inglaterra que la historia inmortalizó con el nombre de «Padres Peregrinos» y que en 1620 desembarcaron del Mayflower en Plymouth Rack, en suelo americano.

El padre de la Sra. Hancock, Lawrence Everett Hancock, era consejero jurídico en un importante despacho de Boston, donde había tomado parte en numerosas actividades cívicas y culturales. Sin embargo, como muchos representantes de antiguas familias americanas, sólo tenía una pequeña fortuna. La Sra. Hancock, nacida en 1916, era la más joven de sus tres hijos; el mayor era un chico, Geoffrey Glenn; la otra se llamaba Margaret.

Durante la Primera Guerra Mundial, Lawrence Everett Hancock fue a Europa como coronel de un cuerpo expedicionario americano. Lo mataron en 1918, en la segunda batalla del Marne. La madre de Elizabeth murió dos años más tarde.

Los tres hermanos fueron recogidos por una tía pobre que, como se había quedado soltera, se dedicó por entero a su educación.

Vivieron en una casa muy agradable situada en una colina sombría de Back Bay que dominaba el río Charles. Desde su cuidado jardín podían ver, en la otra orilla, los edificios de paredes cubiertas de hiedra de la Universidad de Harvard; cuando hacía buen tiempo asistían a los entrenamientos de los equipos de remo de la Universidad.

Cuando Elizabeth tuvo diez años, los tres niños heredaron ciento cincuenta mil dólares; debían repartirlos equitativamente al alcanzar la mayoría de edad. Esta herencia provenía de una tía abuela por línea paterna que había legado la mayor parte de sus siete millones de dólares al Smith College y a Harvard.

El chico estudió, pues, en Harvard y las chicas en el Smith College.

Geoffrey murió de una neumonía en su último año de estudios.

En 1934, Elizabeth y Margaret fueron a París y se matricularon en la Sorbona en un intercambio de estudiantes.

Las dos eran menudas, bonitas, de cabello rubio oscuro y lo ignoraban todo acerca del sexo. Habían aprendido baile, equitación, natación y buenos modales. Incluso les habían indicado vagamente cómo nacían los niños y por qué, pero ni una ni otra sospechaba la diferencia entre un orgasmo y un organismo, del mismo modo que no entendían del todo qué podía querer de ellas un chico después de haberlas sacado a bailar.

Al principio las tomaron por lesbianas que se hacían pasar por hermanas. Pero cuando se descubrió que eran hermanas de verdad y auténticamente vírgenes, se les perdonó todo.

Y a partir del momento en que su virginidad fue de dominio público, multitud de chicos empezaron a cortejarlas.

Margaret se escapó; huyó a los Estados Unidos y se casó con un médico de Boston que había estudiado en Harvard. Elizabeth sucumbió y se convirtió en la esposa de un joven belga, estudiante de la Escuela de Odontología, André Brissaud. Como no estaba preparada para la prueba de la seducción, conoció toda la gama de emociones: escenas de celos, crisis de lágrimas y arrepentimiento. Estaba aún menos preparada para el matrimonio.

André Brissaud pertenecía a ese tipo de europeos cuya verdadera profesión es el sexo y cuyo oficio, sea el que sea, no deja de ser un pasatiempo. Estaba impregnado de una perversidad procedente de las supersticiones de la era de las tinieblas —legado destilado a través de siglos de convivencia cristiana, generaciones refinadas y decadentes. Debía esta perversidad a la cultura «bien hecha» y podrida de una vida hastiada y cansada. Su mal era un mal sin dios —forma terrible del mal, pues ignora lo que es— y que, habiendo adquirido de su larga existencia un status particular, recibió de los americanos la denominación de «mal del continente». Brissaud no habría dejado de sentirse sorprendido, ultrajado y profundamente herido si alguien lo hubiera tratado de perverso.

En consecuencia, aportó al matrimonio un refinamiento erótico que desarmó por completo a Elizabeth. Ella tenía que someterse a una operación quirúrgica antes de poder tener relaciones sexuales y la operaron tres amigos de él internos del hospital. Una vez terminada la operación la poseyó, convencido de que encontraría placer en su dolor.

Como la consideraba de su propiedad no experimentaba hacia ella mayor ternura que hacia sus otras posesiones, su perro o su coche.

Cuando Elizabeth se quedó embarazada, André la convenció para que cobrara su herencia. Ella repartió el dinero con Margaret y, con los setenta y cinco mil dólares que le correspondieron, André compró una clínica de dentista en Dinant, en el Meuse, Bélgica.

Elizabeth tuvo tres hijas, las tres nacidas antes de la guerra. Sorprendida por la invasión de Bélgica por Alemania se quedó en Dinant mientras duró la guerra. Gracias a que estaba matriculada en la Universidad de París, los alemanes creyeron que era de origen francés y no la detuvieron, o quizá ni se preocuparon de ello porque André Brissaud colaboraba con la Wehrmacht. Su familia, por tanto, sólo sufrió un poco la guerra mientras duró la ocupación. En este tema Elizabeth nunca tuvo ni voz ni voto. Una cuarta hija nació durante la guerra. Después de la derrota alemana André, por su calidad de colaboracionista, pasó un año en una prisión militar. Elizabeth se quedó en Dinant con sus cuatro hijas hasta que lo liberaron, por un sentimiento de fidelidad que debía a su puritanismo, luego trató de huir con ellas a los Estados Unidos.

Perseguida en coche por su marido y cuatro de sus amigos, Elizabeth consiguió de todos modos pasar la frontera holandesa. Había podido llevarse a las tres mayores pero se había visto obligada a dejar a la más pequeña en Bélgica con la niñera.

Llegó a América, se instaló con sus tres hijas en casa de su tía en Boston e inició trámites de divorcio contra su marido. Consiguió la tutela de las hijas pero la sentencia americana no era válida en Bélgica y su marido se negó a entregarle la pequeña.

Por esta hija volvió un año más tarde con su marido e intentaron reanudar la vida en común.

Embarazada otra vez, dio a luz un bebé que nació muerto. Como tuvo grandes hemorragias no se enteró de la muerte de su hijo hasta que lo reclamó, una vez restablecida. La dejaron escoger de la canastilla la ropa con la que sería enterrado, e incluso pudo ver el cuerpo en el minúsculo ataúd.

Al día siguiente del entierro, una enfermera le llevó por error un bebé para que lo amamantara. Se convenció de que el bebé era el suyo y que habían cambiado los niños.

Cuando se lo quitaron tuvo una crisis de locura seguida de una depresión nerviosa. Su marido trató de ingresarla en un centro psiquiátrico pero, con ayuda del corresponsal local de un periódico americano, consiguió escapar y huir a Boston, esta vez sin sus hijas.

Estuvo un año entero en una casa de reposo en Massachusetts antes de recuperarse del todo.

Iba a ver a sus hijas y a su marido cuando, en abril de 1953, conoció a Scott Hamilton a bordo del barco y se enamoró de él.

(Continuará…)