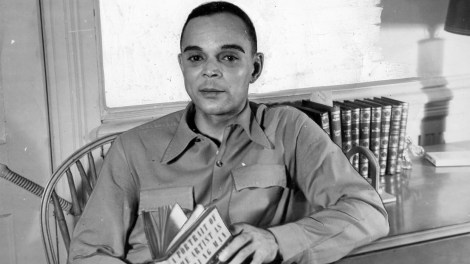

Chester Himes

El investigador

Roger Garrison, escritor negro americano que residía en París desde el final de la guerra con su mujer, una blanca, y sus hijos, emprendió una investigación personal sobre la vida de los cuatro acusados. Veía en el veredicto el ejemplo perfecto de una determinada política racista que utilizaba para sus fines las condenas de negros por violación de mujeres blancas.

Bien considerado, según él, la esencia misma de aquel proceso iba en el sentido de una especie de Inquisición destinada a establecer de nuevo la inferioridad de toda la raza negra. El proceso se había desarrollado en una atmósfera de racismo bastante comparable a la que reinaba en el sur de los Estados Unidos al final de la Guerra de Secesión, pero no se había manifestado en la política francesa hasta la derrota de Francia en Indochina y Marruecos. Francia se había embarcado entonces en una guerra sin futuro contra los nacionalistas argelinos. Una guerra que Francia no se atrevía a ganar pero que no podía permitirse perder, dándose cuenta además de que ya no había posibilidad de un arreglo pacífico. En aquel clima de pesimismo político, de crisis de mano de obra y de excesiva presión fiscal, el racismo se había expandido como la mala hierba. Para envenenar más la situación, el presidente egipcio Nasser había nacionalizado el Canal de Suez, privando a Francia de una fuente de ingresos de los que no podía prescindir y amenazando su aprovisionamiento de petróleo. Además, Francia se sentía frustrada en su deseo de unirse con Inglaterra para castigar al insolente «dictador» árabe a consecuencia de la oposición americana. Desde entonces, a la animosidad que los franceses ya sentían por los rebeldes de color se había añadido la animosidad por los americanos de raza blanca, considerados como demasiado tibios. Y esos dos antagonismos, lo sabía, se encontraban reforzados por el caso de esos cuatro negros americanos acusados de violación de una blanca americana.

Rober Garrison estaba convencido de que cotejando esta política racista con el veredicto tal y como se presentaba, podría probar de manera incuestionable el carácter internacional de esta conspiración racista que utilizaba las condenas por violación contra los negros americanos para mantener a toda la raza negra en una situación social inferior, del mismo modo que se habían utilizado progroms, cuidadosamente organizados y premeditados, contra la raza judía.

Con aquella investigación, Roger no trataba de demostrar la inocencia de los condenados. Que fuesen inocentes o culpables no tenía nada que ver con su condena. Habían sido condenados con el único fin de demostrar que la raza negra era una raza inferior y se proponía demostrar que los cuatro negros condenados no eran en absoluto seres inferiores.

Estaba firmemente convencido de que sintetizando varios episodios de sus vidas podría demostrar sin discusión que eran completamente incapaces de tal crimen yquizá incluso que era tan incongruente pensar que iban a cometer una violación como lo sería el pensado de un primer ministro británico. Para él el problema estaba ahí: ¿existían en el mundo negros hasta tal punto incapaces de cometer una violación que el simple hecho de acusarlos de tal cosa pareciera tan absurdo y tan ridículo como si se acusase de ello al primer ministro del Reino Unido?

Le correspondía demostrar que tales negros existían, que los hechos demostraban su existencia, que existían en un número tan grande que esto los ponía al abrigo de semejante acusación del mismo modo que lo están un incalculable número de blancos. No le correspondía demostrar que los cuatro inculpados eran más o menos culpables o más o menos inocentes que cuatro blancos de nivel cultural comparable en las mismas circunstancias; todo esto ya había sido demostrado por innumerables estudios sociológicos. Garrison se preguntaba si a lo largo de toda la historia de Francia había habido cuatro franceses de raza blanca y del mismo nivel intelectual que hubiesen sido, del mismo modo, condenados por violación.

De manera más general, Garrison esperaba demostrar varias cosas con su investigación. Que el destino personal de todos los negros que viven en una sociedad regida por blancos está favorecido (o contrarrestado) con el propósito deliberado de mantener y reforzar la tesis de la inferioridad de la raza negra. Que no se podía juzgar la importancia real de los negros, fueran las que fueran sus actividades, por lo que habían realizado, sino sólo por lo que les habían dejado realizar. Que, en todos los casos, la importancia que se les quería conceder acreditaba siempre la tesis de la inferioridad racial. Que las virtudes de los negros nunca estaban determinadas por la verdadera naturaleza de los móviles de sus actos sino por la interpretación que se daba a sus móviles según las necesidades de la causa racista. Y que sus vicios nunca estaban situados en la perspectiva del bien y del mal, sino solamente percibidos como una ilustración de la opinión que los blancos tenían de los negros. Por consiguiente, este veredicto de culpabilidad pronunciado en París por un tribunal francés no constituía en sí una condena de cuatro negros por el crimen de violación, sino más bien una conclusión política sacada por la República Francesa, exactamente igual a la idea que prevalecía en los estados sudistas según la cual todo negro americano llevaba en potencia el instinto de violación.

Roger Garrison tenía motivos personales para dedicarse a esta tarea. Le era muy fácil identificarse con los acusados y si se consideraba la condena de acuerdo con ese cargo su propia posición resultaba insostenible.

Nacido en una plantación de algodón de Alabama era uno de los doce hijos de unos pobres aparceros negros. No había recibido más que el estricto mínimo de educación convencional en una escuela de campo miserable y abarrotada, luego, a la edad de quince años, había ido a vivir a Harlem con unos parientes.

Afiliado al partido comunista, lo habían animado, por razones propagandísticas, a escribir el relato de sus experiencias. Sus cuatro primeras novelas las habían editado en la editorial del partido, pero la quinta había sido publicada por un conocido editor conservador. Entonces, empujado por los comunistas y su editor había escrito su autobiografía, como hacen la mayoría de los escritores negros americanos. Esta autobiografía había sido recibida como una obra de arte; habían visto un genio y se encontró en la cima de la gloria. Pero estaba prisionero de su éxito y encadenado a su propia honestidad. Además, como la cultura americana le había concedido la fama, le exigía conformismo.

Ardiendo en deseos de libertad, tanto personal como creadora, buscando una cultura exenta de todo prejuicio racial donde pudiera crecer su talento, aspirando a un modo de vida liberado de toda ostentación burguesa tan común a los americanos, negros o blancos, de clase media, se había divorciado de su esposa negra y había ido a vivir a París, se había casada con una francesa —la secretaria de su agente literario— y se había instalado definitivamente en Francia. Luego había roto con el partido comunista y lo había atacado con la pasión que únicamente puede experimentar un antiguo militante.

En consecuencia, la prensa de derecha y los círculos literarios franceses lo habían saludado como el gran hombre de su raza. Sólo después de que lo hubieran dejado de utilizar, después de que todos sus seguidores lo hubieran abandonado, comprendió plenamente su papel de símbolo político. Pero seguía siendo un símbolo político. Seguía siéndolo ahora como fracasado igual que antes lo había sido como autor de éxito: su fracaso demostraba la inferioridad de su raza tanto como su éxito.

Demostrando que el veredicto pronunciado contra los cuatro acusados negros no era más que una maniobra política, Roger esperaba demostrar de paso que su propia fama y su propio fracaso habían sido determinados también por maniobras del mismo tipo.

Esta tarea le exigía meterse dentro de sí mismo y dar prueba de una honestidad intelectual de la que hasta el momento se había mostrado incapaz. En los Estados Unidos, lo habían utilizado para establecer el modelo de superintelectual negro; se había convertido en el metro patrón de la capacidad mental de los negros. De origen humilde, salido del mundo de los oprimidos, le había faltado una cierta educación tradicional. Sus razonamientos eran de tipo emocional. Su naturaleza exigía el control y la disciplina de un absoluto, por tanto, se hizo comunista. En tanto que metro patrón de la capacidad intelectual de los negros servía a una doble causa: 1.º Restringir la evaluación de los intelectuales negros cultos y de formación universitaria a los límites de sus propias dimensiones mentales. 2.° Crear un mito de éxito negro de una singularidad tal que desanime a los posibles émulos dejando creer al mismo tiempo que su repetición era posible.

Una vez bien afianzadas esas ideas en la conciencia de la raza negra ya no sería necesario preocuparse por las aspiraciones intelectuales de los negros.

Ningún otro espíritu negro era, evidentemente, comparable al de Roger Garrison y bien sabe Dios que un genio negro era más que suficiente para una nación de ciento ochenta millones de habitantes. Pero la posibilidad estaba siempre presente: todos los negros tenían su posibilidad de convertirse en otro Roger Garrison.

En cuanto a los franceses, habían utilizado a Roger Garrison, en principio para demostrar que estaban libres de prejuicios raciales e ideas preconcebidas, luego para concentrar el interés de la opinión pública en la brutal persecución de la que era víctima la minoría negra en los Estados Unidos. Los franceses, con su inmenso imperio colonial de África a las espaldas, tomaban distancia y se reían hipócritamente de los problemas de los americanos.

Como consecuencia, los partidarios de Roger se habían vuelto en su contra y habían renegado de él. Se había convertido en algo inútil para los franceses que habían dejado de preocuparse de él. En los Estados Unidos, escritores de menor talento eran reconocidos como muy superiores con el único propósito de desvalorizar a Roger Garrison.

Pero a través de su fracaso servía por igual a uno y otro país y con el mismo fin, que era el de demostrar los límites intelectuales del negro. Sin embargo, prueba del desarrollo intelectual de Roger era que se daba cuenta perfectamente de todo esto. Se liberó de su ambición de convertirse en un intelectual burgués francés. Dominó la vergüenza que le embargaba al pensar que podía ser identificado con el personaje de su autobiografía. Comprendía que lo habían utilizado como un símbolo político para reforzar la tesis de la inferioridad de su raza y ahora deseaba que el mundo entero lo supiera. Quería que su obra no fuera juzgada, a partir de ahora, más que en función de su auténtico valor; quería ocupar su verdadero lugar entre los escritores del mundo. Esta era, sin duda, la razón principal que lo incitaba a emprender esa investigación. Pero también era consciente de que, sin la gracia de Dios, él también habría podido ser condenado por violación y por asesinato.

La investigación

Al iniciar su investigación, Roger reparó en varios hechos curiosos respecto a los apellidos de las personas implicadas en el caso.

Aunque uno fuera un negro y la otra una blanca, Scott Hamilton y Elizabeth Hancock tenían apellidos de famosos patriotas americanos. Tres de los acusados, con antepasados de raza blanca, tenían apellidos de origen auténticamente inglés. Scott Hamilton, Theodore Elkins y Sheldon Edward Rusell.

El apellido del cuarto acusado, de raza negra, era una palabra que servía para conducir los bueyes sin necesidad de riendas. Gee hacía que los bueyes giraran a la derecha; haw, a la izquierda. Los esclavos negros habían utilizado estas palabras cuando trabajaban la tierra; los obreros agrícolas de todo el país seguían conduciendo sus yuntas de la misma manera. No había una sola mula en todos los Estados Unidos que no supiera distinguir gee de haw. ¿Se trataría de una broma, se preguntaba Roger, de la que hubiera sido víctima antaño algún pobre esclavo ingenuo? ¿Y qué clase de padres podía haber tenido Gee que habían reforzado la broma llamándolo «Cesar»?

Cesar Gee

Cesar Gee, de veintinueve años, era bajo, inquieto y negro. Llevaba un bigote con las guías hacia abajo a modo de Atila el Huno, personaje que había sido recientemente popularizado por una película en technicolor que contaba su epopeya. También llevaba perilla que, en el Ouartier Latin, se había convertido en el emblema del culto al amor libre.

Cesar Gee había nacido en Tulsa, Oklahoma, donde sus padres, Rufus y Emma Gee, habían tenido un bar clandestino en la época de la prohibición. Tenía dos hermanas, una mayor que él, y ningún hermano.

Sus padres se habían instalado en Los Angeles cuando la venta de whisky volvió a ser legal y su padre había hecho fortuna en el racket de las loterías clandestinas. Nada, ni en su existencia ni en su personalidad, los diferenciaba de la mayoría de los negros descendientes en línea directa de los esclavos africanos que habían trabajado la tierra.

Cesar había crecido en Los Angeles en medio de un lujo vulgar, poseyendo toda la ropa, todos los coches y todas las mujeres que deseaba. Había estudiado en la escuela secundaria de Jefferson y, durante un año, había sido la figura de su equipo de atletismo.

Demasiado joven para ser movilizado, había hecho dos años de servicio militar, de 1948 a 1950, en Fort-Huachuca, que no distaba más que ocho horas de coche, un Oldsmobile descapotable, de Central Avenue, centro del barrio negro de Los Angeles.

Poco tiempo después de acabar su servicio militar, Cesar Gee había conocido a una blanca de mediana edad, de origen francés, que trabajaba para uno de los más importantes estudios de Hollywood como especialista en trajes de época.

Su encuentro fue producto de un accidente. Había chocado contra el coche de la señora; salió rápidamente del suyo, le alargó su carnet y se ofreció a hacerse cargo de los gastos y a llevarla a un médico si lo consideraba necesario. Sorprendida por tanta cortesía y encantada por su personalidad, ella decidió en aquel mismo instante que fuera su amante.

Cesar Gee pintaba, desde hacía tiempo, cuadritos obscenos para impresionar a sus amistades. La Sra. Boutette, que lo juzgaba desde lo alto de su secular cultura, estaba destinada a estimular su talento. Por consejo suyo, Cesar se embarcó para París en otoño de 1952.

Cesar Gee llevó a París un Cadillac descapotable color amarillo y durante los seis primeros meses se alojó en el hotel George V. El frecuentar numerosas y atractivas francesas en los cafés de moda de la avenida de los Campos Elíseos le permitió aprender rápidamente el idioma, a la vez que hacía numerosos amigos entre los noctámbulos parisinos y los artistas negros americanos. Huía de los americanos de raza blanca, que se empeñaban en tratarlo como a un bufón. Esta antipatía lo llevó incluso a dejar el George V, a pesar de que su escandaloso lujo compaginara tan bien con su estilo. Por un alquiler increíble se instaló en un apartamento oscuro y minúsculo de la orilla izquierda situado en el edificio contiguo a la academia Duncan. Raymond Duncan se había conformado con debutar en la vida como el humilde hermano de la gran bailarina americana Isadora Duncan; luego había ido progresando hasta convertirse en una especie de profeta envuelto en amplias túnicas blancas parecidas a las de la Antigua Grecia y con una barba blanca que el mismo Moisés le hubiera envidiado. Predicaba un culto que halagaba muy especialmente las pretensiones estéticas de la clase cosmopolita con título nobiliario y ociosa, la peor de todas.

Cesar Gee tuvo pronto que darse cuenta de que su Cadillac descapotable amarillo era eclipsado por la aparición de Rolls-Royce con asientos tapizados de brocados, caballeros de chaqué estilo imperio, aristócratas con monóculos acompañados por sus esposas y rodeados por lacayos que mantenían la mirada baja, tan indiferentes al pueblo francés como a los negros americanos—. Pero el día que él duque y la duquesa de Windsor se pararon justo en medio de la calle, con deliberada lentitud, frente a la academia Duncan hacia donde se dirigían y se ajustaron las gafas para intentar identificar, bien a Cesar Gee que estaba allí en aquel momento, bien a su coche, fue para él el máximo ultraje. Además la circulación cada vez era más difícil en las estrechas y abarrotadas calles del viejo París. Más aún, los éxitos femeninos de Cesar no tenían nada que ver con su coche. El Cadillac fue, por tanto, vendido y sustituido por un cachorro cuyo pedigree llegaba al Antiguo Régimen. Pertenecía a la rama «P» del árbol genealógico de los barzois, así que Cesar lo llamó «Pernod». En seis meses el cachorro se convirtió en un auténtico gigante y, en el pequeño y oscuro apartamento de Cesar Gee, parecía un monstruo de leyenda encerrado en una mazmorra. Fuera, a pleno día, el espectáculo de Cesar Gee, tan negro como el carbón, arrastrado a lo largo de las calles por su perro blanco como la nieve, horrorizaba hasta al más indiferente de los parisinos.

De los cuatro acusados, Cesar era el único que podía vanagloriarse de tener éxito con las francesas. No querían sólo su dinero, también lo querían a él. Algunas deseaban mantenerlo. Otras, provistas de títulos nobiliarios y de rentas, pertenecientes a la mejor sociedad europea, lo invitaban a sus villas en la Costa Azul, se tumbaban a su lado en la arena ardiente de las playas y lo comían con los ojos mientras él embadurnaba meticulosamente su suave piel negra con cremas perfumadas y lociones solares.

En general, Cesar Gee prefería las mujeres maduras en todo su esplendor pero suficientemente jóvenes como para que su cuerpo conservara el encanto de la carne aún firme y de la piel sin arrugas. No le gustaban las subalimentadas, las nerviosas, las fofas y las desgraciadas; podía tolerar a las mujeres inteligentes en la medida en que fueran capaces de disimular suficientemente su inteligencia.

Durante los cuatro años que estuvo en París y a pesar de dedicarse a su perro, a las mujeres, y a largos periplos por Europa, Cesar Gee encontró tiempo para pintar y produjo una serie de cuadros surrealistas de una violencia poco común. Exclusivamente dedicadas al sexo, sus obras revelaban crudamente y sin pudor ni vergüenza sus preocupaciones al respecto. Una de sus telas representaba lesbianas negras y blancas haciendo el amor; en otra, una mujer blanca completamente desnuda se inclinaba sobre sí misma contemplando sugestivamente su entrepierna. Una docena de estudios estaban dedicados a variaciones sobre el acto sexual. Todas sus obras estaban pintadas del natural, ya que Cesar nunca había tenido problemas para encontrar modelos que quisieran posar para él.

Roger Garrison había llegado a la conclusión de que Cesar Gee era de ese tipo de hombres que tienen muchas más posibilidades de ser violado que de violar. Pero ¿comprenderían los blancos ese matiz?

Sheldon Edward Russell

Sheldon Edward Russell, conocido por sus amigos por el diminutivo «Shelly», tenía treinta y cinco años; estaba divorciado y vivía como un soltero. Alto, de complexión impresionante, siempre recién afeitado y con una piel marrón marmóreo que dejaba aparecer en su rostro una curiosa mezcla de rasgos blancos y negros, como si la sangre de sus antepasados siguiera librando una permanente batalla para que dominara en su rostro una u otra raza. Esto no le impedía ser guapo. Sus cabellos negros, ondulados, entrecanos en las sienes, le daban además una cierta distinción.

Con estas características esenciales no podía más que vestirse de tweed y fumar en pipa sofisticadamente. Provocaba en las mujeres una impresión de excepcional virilidad y de sex-appeal, sin por ello dar muestras de la excitación común en los hombres de este tipo. Siempre tranquilo y relajado, fumaba lenta y varonilmente su pipa mientras escuchaba atentamente. Un destello malicioso en sus ojos marrón claro, una imperceptible sonrisa en sus finos labios mostraban una naturaleza tolerante e ingeniosa. Su excepcional sentido del humor impresionaba a todo el mundo. Era un narrador de primera categoría, naturalmente espiritual, y un compañero siempre agradable en cualquier situación.

Todo el mundo lo apreciaba. Era el más popular de los americanos blancos o negros que vivían en el Ouartier Latin. Nunca faltaban mujeres deseosas de salir con él. Sus preferencias eran, por este orden: suecas, inglesas, americanas. Generalmente, las escogía un poco gorditas. La belleza era secundaria, la inteligencia preferible, el encanto deseable, el ingenio no era necesario y la edad no tenía importancia.

En París, Shelly tenía su corte en el Tournon, un café situado en la calle del mismo nombre, frente a la entrada principal del palacio de Luxemburgo. Su corte, siempre numerosa, de admiradores de ambos sexos, sólo pretendía divertirse. Shelly hacía su elección para la noche entre las mujeres presentes, pues rara vez fijaba sus citas por adelantado.

Aunque había vivido tres años en Europa y la mayor parte de ese tiempo en París, Shelly Russell sólo hablaba un francés aproximado, que no sentía ninguna necesidad de mejorar. Pasaba la mayor parte del tiempo en compañía de otros americanos o de gente que hablaba inglés con soltura y no tenía ocasión de practicar el francés a no ser en los contactos utilitarios. Curiosamente tenía muy poco éxito entre las francesas, por razones que mantenía en secreto, y la cultura francesa no había influido prácticamente nada en su manera de vivir.

Era que, como se sentía muy orgulloso de sus orígenes, Shelly Russell se rebelaba ante la posibilidad de convertirse en un negro anónimo en el marco de la civilización francesa —tan anónimo como pudieran serlo los árabes o los africanos. Huésped de pago de la República Francesa, entendía que como tal debía de ser tratado.

Militante y periodista, el padre de Shelly, George Bernard Russell, había trabajado en la redacción de un gran semanario destinado a los negros. Era negro con cabellos grises y rasgos semitas, aspecto apasionado y arrogante, egocéntrico; lo temían y lo veneraban porque era el abogado y el portavoz de la igualdad racial.

Su abuelo había sido obispo de la Iglesia metodista episcopal de América. Cosa curiosa, se llamaba Abraham Isaac.

El padre del obispo Russell, bisabuelo de Shelly, había sido mozo de cuadra en Filadelfia de 1847 hasta el final de la Guerra de Secesión. Nació libre de padres esclavos que habían huido del Sur gracias a una red clandestina de evasión durante la guerra de 1812.

El padre de Shelly era diplomado por el instituto de Hampton, Virginia; su abuelo había estudiado en Wilberforce College, Ohio.

La madre de Shelly era hija de un misionero presbiteriano de raza blanca y de una negra. Había obtenido un diploma de composición musical en el conservatorio de Oberlin College, luego había dado clase de música en el instituto negro de Hampton y allí había conocido casualmente a su futuro marido en un curso.

Shelly ingresó en Harvard y antes de que finalizara el curso perdió a su padre muerto repentinamente de un ataque cardíaco. Temiendo por su futuro, intolerablemente frustrado y humillado por el desprecio cortés pero categórico con el que trataban a los negros en Harvard, Shelly se había casado, como represalia, con una joven blanca, Anne Bentley, cuyo padre tenía un negocio de automóviles en Madison, Wisconsin.

Anne Bentley era alumna de segundo curso del colegio femenino de Radcliffe. Un mes después de su boda se separaron. Shelly volvió a su casa en Filadelfia y Anne a casa de sus padres sin esperanza de regresar. Los Bentley consiguieron anular el matrimonio argumentando el hecho de que Shelly pertenecía a una raza diferente, lo que era causa de incompatibilidad.

En diciembre América entró en guerra. El periódico que su padre había dirigido contrató a Shelly como corresponsal especial y en calidad de tal pasó los tres años siguientes junto a las tropas negras destinadas al frente del Pacífico. A finales de 1945 volvió a Filadelfia en compañía de una esposa australiana, una rubia grande y gorda, agregada en el estado mayor de la Cruz Roja en Alaska.

Shelly pudo entonces regresar a Harvard y, al cabo de tres años, consiguió un diploma de periodista. Vivió con su esposa en Boston todo el tiempo que duraron sus estudios; cuando los hubo terminado, volvió a Filadelfia y fue contratado por su antiguo periódico en calidad de redactor. Su mujer se enamoró de uno de sus colegas, Ralph Baker, un hombre más sólido, más negro y aparentemente más viril que él, se divorciaron y ella se casó con Baker.

Shelly se estableció en Boston, llegó a ser el jefe de la sección local de su periódico y le concedieron un espacio semanal, lo que le permitía tratar a su estilo todo tipo de temas: arte, política o cotilleos, con la única condición de que sus artículos fueran interesantes. Demostró gran talento para esta forma de periodismo y su firma pronto tuvo gran éxito.

Shelly se enamoró entonces de una joven de mundo, una blanca hermosa y encantadora, miembro de la Sociedad de las Hijas de la Revolución Americana, que se acababa de divorciar de su esposo, un armador millonario de sesenta y tres años, descendiente también él de una antigua familia bostoniana. Se había separado porque él era estéril y ella deseaba un hijo.

Shelly vivió con aquella mujer durante dos años en la propiedad que ella tenía en Northampton, Massachusetts. Tuvieron un hijo varón, blanco. Cuando el niño cumplió dieciocho meses y su madre tuvo la certeza de que no tenía ninguna marca susceptible de evocar la raza negra, rompió con Shelly, lo echó de la propiedad y se volvió a casar con su ex esposo. Este aceptó al hijo como suyo propio y lo nombró su heredero.

Shelly estaba muy enamorado de aquella mujer y la ruptura lo dejó destrozado. Se fue a París y desde entonces intentó olvidar practicando las voluptuosidades que le dieron fama en el Ouartier Latin. Sin embargo, no lo consiguió, pues a pesar del daño que le había hecho seguía sintiendo gran respeto por aquella mujer; por su medio, su situación social, su cultura, sus aptitudes mundanas, todas las características de superioridad que poseía como mujer americana rica, blanca y culta. En consecuencia, el respeto que le tenía se extendió a todas las mujeres de las que ella era el prototipo.

Shelly recibía de su periódico sesenta y cinco dólares semanales por su sección semanal. Pero se moría de envidia por convertirse en uno de esos grandes editorialistas que ganan cincuenta mil dólares al año, situación que le habría permitido atraerse la admiración y el respeto de las mujeres de mundo.

Deseaba profundamente contarse entre esos hombres a los que se admira, pero en el fondo de sí mismo sabía que le faltaba talla. Y también lo sabían otros, como las mujeres que había admirado y que había deseado atraer lo habían sabido desde el comienzo de su intimidad.

A veces se sentía amargado, irritado y se compadecía de su suerte. Ninguna de sus relaciones se había dado cuenta de ello a no ser las más cultas de sus amantes. Vivía en el temor constante de que se descubriera quién era él realmente, y por eso se esforzaba en parecer siempre seguro de sí mismo y feliz con su vida. En todas las ocasiones se mostraba generoso y atento, sobre todo con las americanas blancas de cierta importancia, mostraba una solicitud excesiva con las mujeres de mundo americanas. Sentía desprecio por los otros negros pero los toleraba porque le eran útiles. Aunque envidioso de la situación de Roger Garrison, le hacía la pelota.

De alguna manera, Shelly Russell era una especie de Tío Tom aficionado.

Hay Tíos Tom profesionales que sacan gran provecho de su tiotomismo.

Hay Tíos Tom de nacimiento que no conocen otra manera de vivir con los blancos que practicando el tiotomismo.

También hay negros que, aunque se horroricen de ello, se han convertido en Tíos Tom para ganarse la vida.

Shelly Russell no pertenecía a ninguna de estas categorías: Shelly practicaba el tiotomismo sin estar obligado a ello, con la única finalidad de ser querido y apreciado por los blancos inteligentes y cultos, a ser posible pertenecientes a la gran burguesía.

Theodore Elkins

Ted Elkins, de veinticuatro años, era el más joven de los cuatro acusados. Alto, delgado y bien plantado, tenía un aspecto y un estilo dignos que indicaban una conciencia de su raza poco frecuente, a menos que se tratara de un desmesurado orgullo. Tenía un rostro alargado y rasgos cuya altivez se veía temperada por exóticas curvas. Su cabeza era proporcionada. Sus cabellos crespos, peinados de atrás a adelante y uniformemente cortos, eran sorprendentemente suaves al tacto y tenían un reflejo bastante excepcional, si se tiene en cuenta el tipo de pelo. Sus grandes ojos castaños de profunda y límpida mirada de gacela estaban perfilados por largas pestañas negras: su tez era naturalmente color sepia y su piel lisa e imberbe.

Se vestía siempre con refinamiento en sastres ingleses de categoría y sus trajes, aunque de corte clásico, eran ligeramente afeminados. Sus maneras eran distantes, aparentemente reservadas, un tanto desdeñosas. Era muy susceptible, no soportaba el ridículo y mostraba una intolerancia insolente ante opiniones contrarias a las suyas, lo que demostraba la falta de madurez habitual a los estudiantes de todas las razas y de todos los países.

Los europeos de ambos sexos lo consideraban guapo; los parisinos creían que era senegalés con un ápice de sangre francesa procedente de generaciones muy anteriores. En cierta medida no estaban lejos de la verdad.

En efecto, un pirata francés algo irascible, conocido por el nombre de Chancellement Dupré, impresionado por lo agraciado de su físico y su extraordinaria corpulencia, había raptado a su bisabuelo de su tribu, en el actual Senegal, para llevarlo a América. Dupré, a quien la piratería resultaba demasiado peligrosa, tenía la intención de retirarse de los negocios y establecerse en una plantación cerca de Nueva Orleáns para dedicar sus últimos días a la puesta en marcha de un «criadero» de esclavos gigantes de calidad superior.

Sin embargo, el proyecto de Dupré había fracasado antes incluso de que hubiera llegado a su punto de destino, pues el Sur acababa de perder la guerra y a partir de ese momento los esclavos eran libres. El esclavo senegalés ignoraba todo eso y con razón: Dupré apenas había tenido tiempo de disfrutar unos días de felicidad conyugal cuando aquella joya de senegalés encontró la forma de suicidarse con el hierro de sus esposas. Pero antes, el bello salvaje, también había encontrado tiempo y modo de embarazar a la joven Sra. Dupré.

Dupré no conoció el final de la historia hasta unos meses más tarde, precisamente cuando su esposa dio a luz un niño color chocolate. Dupré mató a su mujer, lo que las autoridades locales le perdonaron de buena gana teniendo en cuenta las circunstancias, pero se quedó con el niño de recuerdo y le dio su nombre así como una educación católica.

Cuando el joven Dupré cumplió diecinueve años mató a su padre para vengarse de una paliza y se refugió en la isla de Haití. Adoptó entonces el nombre de Edward Elkins, que había leído en una caja de la bodega del barco en el que se había embarcado clandestinamente. Conservó ese nombre y doce años más tarde volvió a establecerse en el Ouartier Latin de Nueva Orleáns, acompañado por una esposa de pura raza negra y tres hijos negros.

El padre de Theodore Elkins, Sydney Elkins, fue el segundo de los otros ocho niños que nacieron después de que Edward se instalara en Nueva Orleáns.

Sydney llegó a ser un habilidoso ferretero y se casó con una hermosa criolla de padre desconocido —situación muy común entre los negros criollos— antes de la Primera Guerra Mundial.

Ted era el mayor de los cinco niños nacidos en Nueva Orleáns. En 1937, en plena crisis económica —Ted tenía entonces cinco años— su padre fue a Chicago y consiguió un empleo en una fábrica de máquinas agrícolas.

Ted creció en el «cinturón negro» de Chicago, al sur de la ciudad. Su familia vivía con comodidades, sin problemas económicos. Realizó sus estudios en la escuela secundaria Wendwl Philips reservada para negros y demostró sus valores en el equipo de baloncesto y en el de atletismo. Sus brillantes resultados le permitían conseguir una beca de estudios para la Universidad de Chicago, pero prefirió matricularse en la Universidad de Nueva York para escapar de los problemas raciales.

Formó parte del equipo de atletismo de la Universidad de Nueva York, pero renunció al baloncesto porque le ocupaba demasiado tiempo y prefería dedicarse a los estudios. Concienzudo en el trabajo, obtuvo notas excelentes.

Llevó entonces la típica vida del estudiante neoyorquino en Greenwich Village: tuvo amoríos con blancas y amistades con estudiantes blancos. Fue en aquella época cuando empezó a verse influenciado por los comunistas cuyo cuartel general estaba en la calle Doce, no lejos de su domicilio. Aunque el partido comunista estuviera mal visto, o quizá precisamente por ello, se hizo comunista.

Durante su segundo curso, Ted fue movilizado y cumplió dieciocho meses de servicio militar. Entretanto, su madre heredó diez mil dólares procedentes del testamento de un blanco, rico exportador de algodón de Nueva Orleáns, que debía ser su padre aunque nadie hubiera hablado nunca de él.

Ted se enfureció contra lo que él llamó insolencia del legado. Odiaba al blanco que había sido su abuelo y se avergonzaba del nacimiento ilegítimo de su madre. Esto no le impidió aceptar el dinero de su madre, ir a París y matricularse en la Sorbona. Tenía una renta de cincuenta dólares por semana.

Esperando que la emancipación de las colonias africanas le proporcionara la ocasión de hacer carrera, empezó a estudiar ciencias políticas.

En la época del juicio llevaba un año en París y acababa recientemente de prepararse para comenzar su segundo curso en la Sorbona. Hablaba muy bien francés y se había forjado una brillante reputación de crítico político entre los intelectuales y artistas de izquierda que habían hecho del Tournon su cuartel general. Esta reputaciónla debía mucho más a su manera de presentar los hechos que a su sagacidad.

Siempre apasionado, petulante e impaciente cuando discutía, se había afiliado al partido comunista francés. Formaba parte de la célula superintelectual de la calle Pierre Curie, distrito 5.º, en un barrio jalonado de lugares privilegiados de la cultura: la Sorbona, el Instituto Louis-le-Grand, la Facultad de Derecho, el Panteón, el Instituto de Oceanografía, el Hospital Curie, por citar algunos. Esta situación parecía que le daba una indiscutible autoridad para discutir los problemas de la actualidad mundial.

Dedicaba mucho tiempo a las mujeres pero no era capaz de amar, ni físicamente, más que a las más inteligentes.

Aquel verano, durante sus vacaciones en la isla de Wigth, a la altura de Southampton, en La Mancha, se había hecho novio de una americana de raza blanca, originaria de Nueva Inglaterra, seis años mayor que él, profesora de literatura inglesa en un colegio femenino de Vermont. Pamela Dickinson Furness —Furness era el apellido de su ex marido, un profesor de Universidad— tenía tres hijos: dos niños de nueve y cinco años y una niña de ocho años cuya custodia le había sido concedida en el divorcio.

Pamela estaba acabando el permiso de un año que le habían dado para que estudiara la literatura inglesa en sus fuentes. Ted iba acompañado por una inglesa cuyo marido pasaba las vacaciones en París. Entre Pamela y Ted hubo un flechazo y Pamela decidió dejar su puesto de profesora en Vermont para ir con sus hijos a reunirse con él en París, pues habían decidido vivir en esta ciudad después de su matrimonio fijado para el mes de diciembre.

Pero antes de que pudieran comunicar esos proyectos, Ted fue detenido y condenado por violación de otra americana blanca, diez años mayor que él.

(Continuará…)