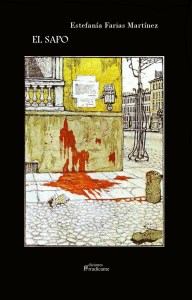

Estefanía Farias Martínez

Alambre de púas con ratones (1923)-Paul Klee

Venancio se ofreció a recoger la medicación de los chicos del dominó, esperando ganarse un puesto en esa mesa, también traería los periódicos, así reforzaría sus opciones. Cosmo rechazó su oferta, pero los demás aceptaron. Segismunda recogía siempre su medicación y la de la señora Mercedes, que ya estaba absorta con “El cuerpo del deseo”, pocas veces tenía oportunidad de ver aquella telenovela, menos mal que Telecinco la estaba repitiendo, cómo le hubiera gustado encontrarse de jovencita con un Mario Cimarro, o con un Juan del Diablo, ése también le valía. Tampoco se podía quejar, su Aníbal era un mocetón cuando lo conoció, con los años se encogió un poco y se le agrió el carácter. Filiberto y Fabiana informaron a la monja de que se iban al gimnasio. Amador escoró la silla para espiar su recorrido por el pasillo y los vio entrar en el cuarto de ella y cerrar la puerta, esos ya no salían hasta la hora de comer. Se le tensó la mandíbula y cuando Segismunda pasó por su lado, contoneándose y sonriéndole cómplice, la bufó, enseñándole los dientes. En su cabeza podía oír las carcajadas de sus amigos, aunque se contenían delante de él. Estampó una ficha contra la mesa haciendo su jugada y les apuró para continuar la partida, pero tenían que esperar a Cosmo. Él estaba bromeando con la enfermera. Salud era una cincuentona regordeta y simpática, que se entreabría un poco la bata —esquivando la vigilancia de la Madre Bernardita— cuando veía aparecer a Cosmo, le divertía tontear con aquel viejo mañoso. Salvando su defectillo, una rodilla rígida que le obligaba a andar aleteando la pierna izquierda, era un hombre interesante, muy culto, un profesor de universidad jubilado al que no visitaba su familia, pero sí sus alumnos muy de vez en cuando. Estaba divorciado, la mujer le dejó poco antes de retirarse. En su círculo de lectura del club de mujeres se puso de moda un libro: “Gente tóxica”. Lo comentaban y lo analizaban entre todas y ella llegó a la conclusión de que su marido encajaba perfectamente en el perfil del mediocre. Después de cuarenta años juntos lo extirpó de su vida siguiendo las recomendaciones del libro. Los hijos le dieron la razón a ella, sobre todo el mayor, y dejaron a Cosmo solo.

Amador se impacientaba y castigaba a sus compañeros con un batir de mandíbulas constante a modo de gota china. Venancio hizo varios viajes. Primero la jarra de agua que le entregó la monja para toda la sala y que él ubicó en la mesa de los chicos, con la torre de vasos de plástico. Después los cubiletes de medicación que repartió con diligencia, asegurándose de no confundir la de uno con la de otro. Aquella maniobra era crucial porque Pelayo era el único de ellos que estaba tomando el tratamiento para la próstata. El acné delator que éste sufría sólo lo había visto en Rosauro, uno de los ausentes, el acompañante de Teodosia en el viaje a Segovia. Teodosia era la mujer de Venancio, habían entrado en la residencia juntos. Como ella no se llevaba bien con casi nadie, siempre estaban jugando al Tute. Entonces apareció Rosauro y fue la excepción. Los dos habían sido bibliotecarios y se pasaban horas contando anécdotas para iniciados, Venancio le bajaba el volumen a su audífono y asentía con la cabeza y sonreía mientras observaba con envidia cómo se reían los chicos del dominó. Por eso no quiso ir a Segovia, para estar solo y tener la oportunidad de acercarse a ellos. Los treinta años que pasó dentro de la cabina de proyección del Fellini no le convirtieron en un dechado de locuacidad, incluso tartamudeaba un poco por culpa de la ansiedad. Le llamaban El Maño porque se pasó la vida en Zaragoza y decían que era muy bruto, pero él había nacido en Villarcayo, un pueblecito de Burgos. Como su mujer y él no tenían hijos ni nadie que les cuidara decidieron entrar en la residencia, así estarían acompañados porque la casa se les caía encima y los huesos de Teodosia ya se resentían con las faenas del hogar.

El tercer viaje que hizo Venancio fue para llevarles la prensa, aprovechó para arrastrar una silla y hacerse un hueco en la mesa. Ocupar el asiento vacante de Cosmo hubiera sido un error. Aún así todavía tuvo que levantarse otra vez a devolverle la jarra de agua a la monja. Ataulfo estaba incómodo porque convertía su mesa en lugar de encuentro, aunque la única visita que tuvieron fue la de Segismunda y apenas se quedó un instante. Llenó dos vasos de agua y volvió con la señora Mercedes. El carácter inestable e irascible de Amador, que ella atribuía a su ascendencia india, era un inconveniente que debía soportar con serenidad. Había estado casado tres veces, los dos primeros matrimonios fueron breves, el tercero le duró diecisiete años. Todas le dejaron, pero sólo el que la última lo hiciera le molestó de verdad. Nunca le había sido infiel. Segismunda era viuda desde hacía cinco años y a su edad la soledad no era sana, por eso se había propuesto domesticar a su indio. Ya no era la beldad de antaño, pero la que tuvo retuvo. Tenía una ventaja respecto a las otras, conservaba casi todos los dientes, sólo le habían puesto un par de puentes y casi no se notaban. Era verdad que no oía bien y se le caía el pelo, pero sabía tratar a los hombres como él. Los conocía muy bien, primero su padre y luego su marido la enseñaron a hacerlo. Era una mujer de campo, paciente y terca.

—¡Maño! ¿Estás seguro de que no le has dado a Atahualpa las pastillas de Pelayo? Cómo lo iba a sentir La Sueca.

Cosmo apareció de repente detrás de Amador, le dio una palmadita en la espalda y estalló en una carcajada al verle girarse furibundo.

—Se equivoca y le capo.

—Me pu-pu-se las ga-ga-fas y leí las etique-quetas.

Venancio enseguida se preocupaba, estaba convencido de haberlo hecho bien. Era mucha responsabilidad.

Mientras Cosmo y Amador le tomaban el pelo a Venancio, Pelayo miraba aquella pastilla del tamaño de una uña que le estaba sangrando la pensión. Todavía le quedaba un año de tratamiento y ya había tenido más de una discusión con la monja de administración por eso. Los médicos le diagnosticaron inflamación de próstata, pero no era nada serio. Le dieron dos opciones: una cirugía sencilla o las pastillas. Él eligió la segunda, al quirófano no entraba ni de coña que lo mismo no se despertaba de la anestesia. La monja intentó hacerle comprender que era un gasto excesivo: el seguro cubría la cirugía, pero el tratamiento era experimental, se lo tendría que costear él y no se lo podía permitir. Se hizo el loco entonces y ahora soñaba todas las noches que lo echaban de la residencia y acababa de indigente en cualquier esquina y con el tratamiento a medias.

Ataulfo era consciente de la angustia de Pelayo, lo habían hablado muchas veces en las últimas semanas. Sus visitas a la administración eran continuas. Lo que más le molestaba era ser incapaz de encontrar una solución para su amigo. Ya estaban en la recta final, poco podían hacer. Sentirse impotente lo irritaba y descargó su furia con las fichas de dominó. Golpeó con fuerza las suyas contra la mesa, aquel sonido sordo y metálico les hizo callar a todos.

—¿Terminamos la partida de una vez? Me tenéis todos hasta los cojones con vuestras bromas idiotas.

—Su majestad se ofendió. Tranquilo, Ataulfo. Con este pito cierro.

Cosmo colocó triunfante su ficha. Pelayo, que hacía pareja con él, empezó a contar con desgana los puntos que tenía en la mano. Ya estaba harto del dominó ese día. Ataulfo barrió sus fichas de un manotazo y acabaron estrellándose contra la ventana. La monja asomó la cabeza al oír el estrépito, pero no se movió. Amador se levantó a recogerlas y escondió la mula de seises.

Venancio, que asistía mudo a la partida, encontró su oportunidad para intervenir. Acababa de leer una noticia curiosa en el periódico .

—Los japoneses están peor que nosotros.

—¿Y éste qué dice?

Cosmo vigilaba los movimientos de Amador, seguro que les estaba haciendo trampas. Todavía quedaban fichas tapadas sobre la mesa y sospechaba que cambiaba unas por otras. Pero era demasiado rápido y aún no había conseguido pillarle.

—¿Os podéis creer que los viejos se hacen encarcelar para vivir mejor?

—Ya tienen que estar jodidos, además de locos.

Ataulfo no soportaba a los intrusos y Venancio estaba invadiendo su espacio vital con esa cháchara.

—Que va, tiene su lógica. Se aseguran techo, comida y asistencia médica gratuita. Y por lo visto las cárceles japonesas no tienen mucho que envidiar a un sitio como éste.

—¿Y qué hacen? ¿Se cargan a la mujer? —le interrumpió Cosmo en tono socarrón.

—¿O a la nuera? Ataulfo soltó una carcajada amarga.

—Se dedican a cometer pequeños robos en supermercados, al final los jueces los encarcelan por reincidentes. Es que son japoneses, todo despacito y sin molestar demasiado. No son prácticos. No se dan cuenta de que con un robo a mano armada, sin víctimas, estaría todo hecho.

Venancio se dejó llevar por la emoción de imaginarse con la recortada en la mano apuntando a la cabeza del director de la sucursal bancaria en la que le ingresaban la pensión. Un tipo repugnante. Le negó el crédito para el viaje a Brasil. La ferocidad en la mirada de aquel ancianito que no medía más de 1.60 y pesaba 55 kilos asombró a los chicos.

—¡Venancio! ¿Eres primo del Lute?

Cosmo nunca había sido chistoso, por lo menos no se reía nadie cuando hacía una broma, pero ese día estaba sembrado, le salían todas.

Exceptuando a Pelayo, que permanecía ausente, los demás, incluso la señora Mercedes, se retorcían en las sillas. Hasta la Madre Bernardita dejó entrever una sonrisa. Sin embargo, Venancio no interrumpió su discurso, al contrario, se envalentonó. Esperó a que la reacción en cadena mermara de intensidad y volvió a tomar la palabra:

—Hablo completamente en serio. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Por cierto, ¿no visteis la semana pasada el reportaje sobre las cárceles holandesas? Habitaciones individuales muy amplias y con baño, limpísimas además, y cada recluso tiene llave propia. También tienen salas comunales con televisión de pantalla plana y salas de ordenadores, gimnasio, campos de fútbol, canchas de baloncesto, actividades de recreo, un lujo. A mí no me importaría nada ir a un sitio así. Si no me creéis lo podéis comprobar esta tarde, lo repiten en el Canal Plus a las 7.

La Madre Bernardita hizo sonar dos veces la campana que llamaba al comedor y como accionados por un resorte los chicos se levantaron de la mesa a la vez, dejando a Venancio con la palabra en la boca. Pelayo iba delante, Cosmo y Amador lo seguían, sin embargo, Ataulfo permanecía rezagado, observando a sus amigos. Había escuchado con mucha atención a Venancio, aunque no lo hiciera evidente. En su cabeza una idea muy loca iba tomando forma, sería la solución para Pelayo y para él, nada los retenía allí, Amador quedaba descartado por cuestiones obvias y Cosmo era un interrogante. Se giró bruscamente hacia Venancio, que recogía los periódicos refunfuñando porque la monja le apuraba para que los devolviera antes de entrar al comedor. Ataulfo posó su pesado brazo sobre el hombro del pequeño anciano y en voz muy baja, en tono de confidencia, le dijo:

—Tú y yo tenemos que hablar, pásate por mi cuarto después de la cena. Estaré solo.

La sonrisa ladeada de gangster clásico con que zanjó su aproximación hizo que el pulso de Venancio se disparara, no lo suficiente como para hacer saltar la alarma del marcapasos, pero sentía retumbar los latidos de su aorta y creía que Ataulfo podía escucharlos mientras se alejaba. Venancio no podía apartar la vista de su espalda, era como una gran roca plana, y sus brazos, torneados y macizos, como martillos de demolición. Aquel hombre podría romperle el cuello sin esfuerzo, sólo apretando suavemente, o aplastarle la cabeza como si fuera un insecto. Se moría de ganas de saber qué podría querer de él Moisés, como le llamaban las chicas.

Ataulfo aceleró el paso para alcanzar a sus amigos. El comedor aún estaba cerrado, se oían ruidos dentro, debían estar preparando una sola mesa para todos, una decisión de última hora. Filiberto y Fabiana se habían unido al grupo y charlaban con la señora Mercedes; Segismunda, aferrada al brazo de Amador, marcaba su territorio; él, que no daba una batalla por perdida, obsequiaba a Fabiana con miradas lascivas que provocaban las sonrisas de ella y la ira de Filiberto; y Cosmo trataba de sacar a Pelayo de su ensimismamiento. Poco después apareció Venancio con la Madre Bernardita, que se desplazaba a trompicones como si moviera su cuerpo más rápido de lo que sus pies le permitían. Ella era muy rigurosa con los horarios y aquellos retrasos la inquietaban. Frunció el ceño al ver el comedor aún cerrado y empezó a dar golpes en la puerta con los nudillos. La espera sólo se prolongó cinco minutos más y cuando por fin abrieron, se aseguró de que entraran todos y cerró al salir.

(Continuará...)

—