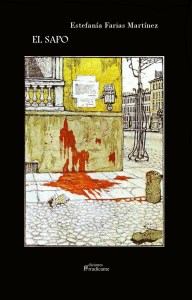

Estefanía Farias Martínez

Der wilde mann (1922)-Paul Klee

La Madre Adoración no salía de su asombro, los chicos del dominó, a los que se había sumado Venancio, se habían incorporado a la salida de grupo. Destino: el parque; objetivo: dar de comer a las palomas y los patos, tomar el aire y hacer ejercicio jugando al frisbee. Ella era la encargada de aquellas salidas desde hacía meses y ellos jamás mostraron el menor interés. En las últimas semanas se habían vuelto más sociables con sus compañeros y ahora se unían a las salidas de grupo. Esos cambios bruscos de comportamiento eran signos evidentes de demencia, aunque si les había afectado a todos a la vez sería un caso único en la historia de “El cielo puede esperar”. Estaba excitadísima.

Cosmo no dejaba de hablar entre dientes como si pensara en voz alta, se había descolgado del grupo y Ataulfo fue a buscarle.

—¿Qué te pasa, hombre? Estás muy raro desde ayer. ¿Fue la llamada de tu hijo lo que te puso así?

—Ni me lo mentes.

—¿Tú no decías que Viriato era un buen chico? ¿Qué te ha hecho?

—No me hagas hablar, no quiero amargarme el día. Tenemos cosas más importantes en las que pensar.

—Tienes razón. Ya me lo contarás cuando te apetezca. Vamos con los otros.

—¿Te puedes creer que pretende comprar una moto usando mi pensión como aval? Dice que si no paga las cuotas a mí me embargan la pensión, pero por lo menos me dejan con la mínima y con eso las mensualidades de la residencia estarían cubiertas. ¡Una moto! ¿Para qué la quiere? Que harto me tienen entre todos. No vienen nunca y siempre que llaman es para pedir dinero. La última vez fue Flavio, necesitaba 3000 euros para invertir en un negocio y me retiró la palabra porque no tenía manera de dárselos. Si los hubiera tenido, tampoco lo hubiera hecho. Es un inútil, todo lo que toca lo destroza, pero su madre piensa que es un genio. Estos cabrones no me van a echar de menos ni el día que me muera.

—Los hijos son así, hazte a la idea.

—Gracias por los ánimos.

—Sólo soy realista, al mío, si hubiera sabido cómo me iba a salir, lo ahogo en la cuna.

—Qué barbaridades dices.

—Soy honesto.

Cuando Ataulfo y Cosmo se incorporaron por fin al grupo, Amador les advirtió de la indiscreta vigilancia a la que estaban siendo sometidos por la Madre Adoración, no les quitaba el ojo de encima. Optaron por participar de los lentos lanzamientos de frisbee con recepciones fallidas. Sin embargo, la fuerza y la velocidad de Ataulfo captaron silbidos de admiración entre las residentes del asilo de las Ursulinas, que también habían acudido al parque aquella mañana. Pelayo, Venancio y Cosmo, sentados en un banco, esperaban pacientemente a que el barullo provocado por su amigo se calmara. Algunas de las féminas, envalentonadas por el calorcillo primaveral, se insinuaban al Hércules recién descubierto y él las ignoraba o las rechazaba sin piedad, a manotazos, mientras Amador se encargaba de consolarlas y de concertar alguna cita para la semana siguiente. Para disolver aquel tumulto tuvo que intervenir la Madre Adoración y la ursulina encargada de su grupo. Apenas diez minutos después sólo quedaban en el parque los residentes de “El cielo puede esperar”, la ursulina se llevó a sus chicas de vuelta al asilo, avergonzada por el espectáculo denigrante que acababan de dar. Ataulfo, todavía sofocado por el acoso de aquellas locas que no se limitaron a verbalizar sus intenciones sino que incluso le manosearon, y Amador, con la agenda repleta, se reunieron con los chicos y los cinco, con sus bolsas de pan, se fueron al estanque a dar de comer a los patos. Era el punto menos concurrido del parque, el lugar ideal para la conversación que les había obligado a ir hasta allí.

Como la Madre Adoración seguía observándolos insistentemente, tuvieron que disimular. Estuvieron unos minutos luchando con aquellos mendrugos de pan para convertirlos en migas y no matar a los patos de un golpe en la cabeza. Pelayo y Cosmo, más pacientes, los desmenuzaban con los dedos; Venancio los frotaba unos contra otros; y Ataulfo y Amador los machacaban con unas piedras que habían recogido por el camino. Una vez concluida la operación, se inclinaron sobre la barandilla del puente que cruzaba el estanque. Si los protagonistas no hubieran sido los chicos del dominó, a la monja le hubiera parecido natural aquella idílica estampa: cinco pacíficos ancianitos sonrientes llamando a los patos con silbidos y lanzándoles puñados de migas gruesas o tan finas que parecía polvo. Cuanto más los observaba más convencida estaba de la necesidad de presentar aquel caso insólito a la dirección. Lo aplazaría hasta después del verano porque Don Patricio, el médico de la residencia, estaba de baja por depresión.

—Ataulfo, ¿en serio tenemos que seguir con esta mariconada?

Cosmo odiaba a los patos, le aburrían tanto como los peces.

—Tú calla y disimula.

—¡Ataulfo! ¡Ataulfo! ¡¡Bronca!! ¡¡Bronca!! ¿Vamos a mirar?

Amador levantaba los puños como si quisiera animar la pelea.

—Perfecto, eso estaba esperando. Epa, Atahualpa, quieto ahí.

Ataulfo sujetaba a su amigo.

—¿Otra vez Sancha? Pobre Eufemiano. No hay día que no acabe lleno de arañazos y magullado. Esa mujer tiene un carácter. Siempre a la gresca con las Galdaba.

Eufemiano y Sancha eran amigos de Venancio, asturianos y fanáticos de las películas antiguas sobre circos; él había querido ser forzudo y ella bailarina, pero a uno le hubiera matado su padre y la otra era demasiado bajita; él acabó de panadero, ella de ayudante en la panadería, despachando el pan, y se casaron, no tuvieron hijos; cuando se jubilaron, vendieron el negocio y la casa y lo guardaron en una cartilla para pagarse un funeral conjunto a lo grande, bajo una carpa de rayas rojas y blancas, con bailarinas, forzudos, domadores y leones, payasos, todo, sólo para ellos.

—Ahora podemos hablar tranquilos. Lo primero es informaros de cómo va el tema del viaje. Al parecer ya contamos con 25 votos a favor, nos faltan otros cinco porque somos cuarenta y si conseguimos 30 lo tenemos hecho, hay que contar con las deserciones de última hora, con las chicas de Atahualpa. Que ya podrías ser más discreto. Qué te cuesta esperar a que termine el viaje para joderla con La Sueca. Ella controla a las de las clases de cocina y son unas cuantas. Quería felicitar a Venancio por la campaña que su mujer y Rosauro están haciendo a favor del viaje.

Ataulfo le dio unas palmaditas en el hombro a Venancio para mostrarle su agradecimiento.

—Gracias —contestó Venancio muy mustio.

Descubrir que Rosauro no estaba siguiendo el tratamiento para la próstata sino que tenía alergia al chocolate le impactó. Ya le había advertido Sancha de que esos dos se entendían, pero él no podía creérselo. El cargo de conciencia que tenía al abandonar a Teodosia porque no la aguantaba había desaparecido, pero se sentía fatal.

—Ya tenemos las armas. ¿Venancio, se las diste a todos?

—Sí, tuve que esperar unos días para no despertar sospechas.

—Ataulfo, tengo una pregunta —intervino Pelayo.

—Dime.

—¿Qué va a pasar si las monjas avisan al consulado de que nos hemos perdido? ¿No pueden jodernos el plan y mandarnos de vuelta a España?

Sólo de pensar que le deportarían y acabaría en Carabanchel se le estropeaba el estómago.

—Ésas se van a quedar calladas como putas, ¿cómo justifican que se les han perdido cuatro viejos? Esperarán a llegar a España y cuando revisen nuestras fichas, el obispado les dirá que se callen. La Iglesia lo esconde todo debajo de la alfombra.

La seguridad con la que hablaba Ataulfo calmó un poco a Pelayo.

—¿Y yo cómo me voy a enterar de cómo os fue?

Amador le daba vueltas a que si en vez de a una cárcel, rodeados de hombres, estuvieran planeando irse a cualquier otra parte donde hubiera mujeres él no se quedaría allí, se iría con sus amigos. Les iba a echar mucho de menos, se quedaba sin dominó, ¿a quién le iba a contar sus avances vertiginosos con unas y otras?, ¿a quién iba a fastidiar?…

—Venancio te va a dar el teléfono de Pepito, su sobrino. El chico es de fiar. Será nuestro contacto. Así nos cuentas qué pasó aquí.

Ataulfo le hizo una señal a Venancio y éste sacó del bolsillo un papelito con los datos de Pepito y los teléfonos de contacto.

—Y yo te mandaré cartas para Salud, pero tú se las darás sin decirle dónde estoy. Sólo puedes hablar si ella muestra mucho interés.

Cosmo confiaba en sus posibilidades con la enfermera, no daba por perdidas sus opciones.

—De acuerdo, lo mismo cae con lo del misterio, se te presenta allí y te la comes en una visita conyugal a la holandesa.

Amador lo decía completamente en serio, el sexappeal de los presos era algo irrefutable.

—Que nos dispersamos y estamos cortos de tiempo porque la pelea de esas dos no va a durar mucho más. Ahora lo que tenemos que ver es ¿qué atracamos? y ¿cómo llegamos hasta allí? Hay que prepararse con tiempo.

Ataulfo no hacía más que mirar hacia la explanada del parque desde donde aún se escuchaba el griterío, los llantos y los insultos. Qué boca tenía la enana.

—¿Un banco? Sería muy de película.

Venancio se imaginaba saltando sobre el mostrador como Patrick Swayze en “Le llaman Bodhi”, claro que como no le ayudaran lo veía difícil.

—No, no, en Holanda no hay dinero en los bancos, todas las transacciones son por internet. Así que nadie los atraca, un cajero automático todavía, pero tendría que ser usando un coche para hacer un alucinaje.

Pelayo se había informado, porque él también había pensado en un banco como primera opción.

—Alunizaje, animal. ¿Y de dónde sacamos el coche?, que tampoco queremos matarnos.

Cosmo ya se veía atravesando el parabrisas con la cabeza y el cuello rebanado.

—¿Por qué no una joyería? He visto en el folleto que me dio Martirio que las hay a patadas. Podemos encontrar un montón en el centro. He visto una enorme en una calle muy concurrida, tiene siempre las puertas abiertas, se puede entrar sin problemas.

Ataulfo era la voz de la razón, cada vez estaba más convencido. Los demás pensaron durante unos segundos en la idea y asintieron con la cabeza.

—Una joyería entonces. Ahora ¿Cómo llegamos del museo a la joyería sin que las monjas se imaginen que pasa algo raro?

—Un paseo en bicicleta con todo el grupo, es muy turístico lo incluyen en todos los paquetes de viajes a Ámsterdam.

Amador se pavoneaba orgulloso de su brillante aportación al plan. Una vez más se aceptó la idea por unanimidad sin decir una palabra, sólo se miraron unos a otros.

—Yo tengo que ir de pasajero. Con esta pata chula imposible.

—Te llevo yo, Cosmo.

Ataulfo ya tenía previsto ese contratiempo.

—Yo no sé montar en bicicleta. Pelayo estaba avergonzado.

—Pues tienes que aprender, porque Venancio no puede cargar contigo, para las primeras clases nos sirve la del gimnasio. Luego necesitamos una de verdad, además para todos, porque si no entrenamos nos va a dar un infarto como tengamos que recorrer tres calles y sería un espectáculo: cuatro viejos españoles muertos en la puerta de una joyería en Ámsterdam cargando navajas de bandolero.

Ataulfo se reía, saldrían en el telediario.

—¿Por qué cuatro?

Algo estaba mal en los cálculos de Ataulfo, pensaba Cosmo.

—Tú te partirías la cabeza contra el asfalto o morirías aplastado por mí más la bicicleta.

—¡Venancio! ¿Te importa llevarme de pasajero?

—¡Cobarde!

(Continuará…)

—